簡介

陝西非物質文化遺產第二批省級保護項目名錄

.

.蒲城縣地處陝西關中平原東北部,兼具丘陵、台塬、平川地貌,盛產小麥、玉米、棉花、酥梨,是國家級重要的商品糧基地;國家授時中心所在地;橋、景、光、惠、泰五座唐陵神道石刻甲天下;距古都西安110千米;西延鐵路、京昆高速公路西禹段穿境而過。

.

.蒲城石羊道情曲藝歷史悠久。相傳起源於唐教坊之法曲,中唐時期,戲劇鼻祖唐玄宗李隆基尊道教始祖老子李耳為同宗先賢,篤信道教,為加強傳經布道效果,將宮廷音樂譜寫成法曲說唱表演,故稱道情。唐五陵在蒲城修建的百年間,作為“奉先”的京兆之地,法事道場頻繁,道情演出十分活躍。唐後,道情藝人散落於陵園附近的水陸碼頭蒲城石羊一帶,在千百年的歷史演進過程中,形成了現今獨具特色的石羊道情。

蒲城石羊道情劇本有“神戲”和“曲類”之分。其曲調有清江引、金錢吊葫蘆、高腔等九腔和大紅袍、苦相思、哭板、笑板、落句子等十八調;其“幫腔”唱法是區別於其它劇種的顯著特徵;其伴奏樂器以絲竹弦樂為主,由八人共掌九樣樂。而魚鼓、簡板、三才板為獨有,有“排山倒海的魚鼓,降龍伏虎的簡板”之稱。

.

.蒲城石羊道情曲藝在1956年和1984年曾成功排演了新劇《隔門賢》與《砸煙燈》;2002年2月,中央電視台“鄉村大世界”節目組專程在石羊村錄製了《縫袍子》《禿兒鬧房》《拜壽》等傳統劇目,同年3月30日晚在中央電視台七套“鄉村大世界”陝西民間採風欄目播出。2006年4月,CCTV4:《走遍中國》欄目,再一次對石羊村道情班社節目進行了採訪錄像。 蒲城石羊道情曲藝音樂原始古樸,樂器獨特,實屬古代音樂的“活化石”,是彌足珍貴的非物質文化遺產。

基本內容

蒲城石羊道情,在漫長的社會演進中,一直是當地主要的曲藝品種,既保存了唐教坊法曲的特點,又不斷吸收民歌和眉戶等地方戲的特長,至今仍是當地人民民眾喜聞樂聽的傳統曲藝劇種。 .

.道情劇在清代及以前,其觀眾基礎不亞於秦腔戲,道情藝人們有這樣四句話:嘩啦啦三才板熱鬧喧天,口品著一根笛胡琴四融,道情戲有音樂有唱有念,提起來哪一本不如“亂彈”。

石羊道情的唱腔曲調歸為“九腔十八調”。保存下來的有八腔(一腔失傳)為:清江引(稱戲引)、金錢吊葫蘆、藕斷絲不斷、節節高、大連相、高腔、推句子、皂羅袍(每曲戲以此曲來結束演唱)。十八調中有七調已失傳,保存下來酌只有十一調為:大紅袍(每出戲的骨幹調)、苦相思、哭板、剪花、拖音、笑板、蛤螞跳門坎、落句子(等於尾聲)、氣頭子、塌句子、恕板等。

“幫腔”,道情藝人稱為“拉坡”。它是區別於秦勝、眉戶等地方劇種的顯著特點。幫腔對演出起著加強情感,烘托氣氛的效果,並有給演唱者緩息的作用,因所表達情緒不同,還有陽波歡音和陰坡哭音之分。

.

.石羊道情里的道白,甚至應聲,其音樂鏇律、節奏都有嚴格講究,語言極富鏇律音的高低長短強弱。在大段的道白里,若有幾層意思表述,在分段的中間還須加一句弦樂過門來間隔、停頓。而其他劇種都是用“手鑼”來間隔的。

石羊道情所演唱的劇目分兩類。道教內容的稱為戲;反映民間生活的稱為曲。

戲類:凡屬歷史上的真人真事,從道家的觀點出發,認為有歌頌價值的都編為戲。戲一類的劇目又分為三種:(1)凡修道成了仙的內容,如“韓湘子成仙”等叫做“神戲”或“正傳戲”。(2)凡天子、大臣、名將、孝子賢孫為內容的如“古城會”、“五丈原”、“郭巨埋兒”等戲,稱次正傳戲。(3)凡屬社會一般下層人物為內容的,是真人真事。如“燕青打擂”、“楊八姐鬧倌”等口叫做非正傳戲。

從戲一類唱本的內容來看,它是道家文人藉以達到“宣講宗教道德、法規、因果報應等”為目的。

.

.曲類:凡屬社會上一般事件或普通現象為內容並經過藝術塑造的如《響棒槌分家》、《隔門賢》、《砸姻燈》這一類一般是主題明確,內容通俗,為廣大民眾所喜聞樂聽。曲類的唱詞、節奏也較戲類口語化和自由,情節也相對簡單。石羊道情每場演出,開場都是演“神戲”一折,後便是人們喜聞樂見的曲類了。

歷史淵源

“道情起源於唐教坊之法曲,後來被道家用於宣講宗教道德、法規、因果報應等。”(秦腔劇作家范紫東著《樂學通論》)另據已故石羊道情老藝人王東魯談:相傳道情是八仙留下的。八仙中韓湘子、張果老都是愛好音樂的,韓湘子經常手持竹笛吹奏樂曲,張果老經常背著“魚鼓”、“簡板”,有歌云:“手抱上魚鼓,口唱八道歌”《八仙記》,八道歌即是最初的道情。一千三百多年前的中唐時期,唐玄宗李隆基認為道教始祖老子李耳是李氏同宗先賢,十分崇信道教,將其奉為國教,就連他的寵妃楊玉環也被封為“太真”道士。道士們傳經布道,為了加強效果,將宮廷音樂譜寫成法曲說唱表演,故稱道情。唐《雍錄》載:“開元二年正月,置教坊於蓬萊宮側,上自教法曲,謂之梨園弟

.

.子。”唐五陵在蒲城築陵的百餘年間,作為“奉先”的京兆之地,法事道場頻繁,道情演出十分活躍。唐後,道情藝人散落於水陸碼頭石羊一帶,在千百年的歷史演進過程中,形成了現今獨具特色的石羊道情:計有清江引、金填吊葫蘆、高腔、推句子等九腔和大紅袍、苦相思、哭板、笑板、落句子等十八調。清朝末年,道情傳人王雲璋能演唱一百多本戲,終生以唱道情為業;民國初,蒲城籍關中文化名人張東

.

.白也對道情情有獨鍾,並提筆對《杭州賣藥》《八岔詩》等劇目做過重要修改。

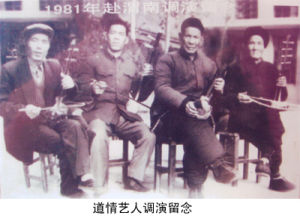

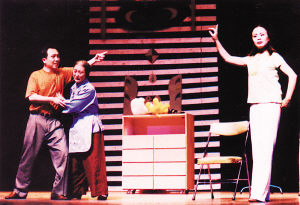

1956年7月,石羊道情赴渭南地區演出《隔門賢》,引起了轟動,榮獲一等獎。1984年10月,石羊道情《砸煙燈》獲陝西省調演二等獎。2002年2月22日,中央電視台“鄉村大世界”節目組一行五人專程在石羊村錄製了《縫袍子》《禿兒鬧房》《拜壽》等傳統節目,同年3月30日晚在中央電視台七套“鄉村大世界”陝西民間採風欄目播出,2006年4月3日,中央電視台《走遍中國》欄目,再一次對石羊村道情班社節目進行了採訪錄像。

基本特徵

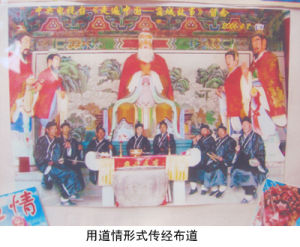

1、石羊道情演唱方法和內容具有濃郁的道教色彩,有反映道教內容--戲、民間生活--曲之分。

2、以說唱、坐唱為主要表演形,具廣場(俗稱“踏蓆”)表演性。

.

.3、幫腔,藝人稱為“拉坡”,有陽坡歡音和陰坡哭音之分,並有給演唱者緩息的作用。

4、道白具有吟唱特色,大段的道白分段中間,加弦樂過門來間隔停頓。

5、唱腔曲調有“九腔十八調”,保存下來的有“八腔十一調”。

6、部分樂器構造、尺寸比例、演奏方法特別。其特點是“八人(八仙)共掌九樣樂”,魚鼓和碰鍾是由一人所持。

主要價值

石羊道情既是研究一千多年前盛唐道教音樂的活化石,又是獨具特色的曲藝藝術,它是不同於秦腔等任何演唱劇目的一種曲藝藝術。保護它對於保護民族文化的多樣性、拓展民族文化曲藝形式的發展空間有著重要的意義,還是研究戲劇發展雛形期的借鑑物。發掘、搶救、保護石羊道情對當地的精神文明建設,豐富人民民眾的文化生活,提高人民民眾的素質,構建和諧社會,都將產生重要的促進作用。

相關器具作品及製品

石羊道情曲藝風格獨特,伴奏樂器古老。所謂“八人共掌九樣樂”,每件樂器的構造、尺寸比例、演奏方法都和一定的神話傳說有關。石羊道情的樂器分為擊打樂器和絲弦樂器。

.

.擊打類樂器包括:魚鼓、碰鐘、簡板、三才板和雲鑼五種樂器,其中魚鼓和碰鐘是一人所持。

“魚鼓”:道情戲的指揮樂器之一。魚鼓本是一根竹,出在深山長在峪;打柴樵夫曾砍倒,魯班注定二尺六。魚鼓的演奏,講究很嚴格,它的聲響超過所有的樂器,藝人們在傳授曲譜時不念絲弦樂器,而把魚鼓的聲響念在前面,把絲弦樂譜加而代之。

“碰鐘”是銅製品,是把兩個銅鈴分別固定在一個“U”型的木柄兩端,用其中一個銅鈴的邊沿碰撞另一個銅鈴的鈴面。“簡板”是用竹製作而成的,簡板的上端呈彎狀,在彎處又,各系一個小銅環。“簡板”是道情戲的指揮樂器,又是體現道情風格的主要樂器。有“排山倒海的魚鼓,降龍伏虎的簡板”之譽。

.

.“三才板”是用棗木或槐木製成三個長短粗細一樣的木梆子,如同梆子戲的梆子一樣,演奏時一隻手握兩個,前端分開,另一隻手拿一個在其尖端碰打,如拉波時置其中間快速抖動。三才板的演奏方法講究尤甚,其演奏方法以及效果是用下面這樣一段文字描寫的:往上一打,鴛飛離天,往下一翻,魚躍峪淵,若拉波(腔)兩個手嘩啦啦哩顫,真乃奧妙無窮。

“雲鑼”是銅製的小手鑼,用的機會較少,常用於情節歡樂、激動的演出場面。

絲弦類樂器包括:四弦、二弦、笛子和板胡四種樂器,屬於比較常見的樂器。

石羊道情傳統劇目原有200多個,現僅存12個。現可演出的劇目有:

曲類:

《隔門賢》《合家樂》《響棒槌分家》《縫袍子》《三怕妻》《郭舉埋兒》《馮爺娶妻》《禿子鬧房》等;戲類:《湘子拜壽》。《八佩拜壽》《杜康造酒》《八岔詩》等。

瀕危狀況

石羊道情雖然在蒲城縣文化局的大力指導下,作了發掘、搶救、繼承、弘揚工作,但仍然存在著不少難以解決的問題:

(1)因為歷史原因,傳統的優秀劇本已不復存在,再加上一些頗有造詣的老藝人有的耳聾眼花,有的相繼謝世,發掘、整理傳統優秀劇本難度較大。

(2)缺乏新劇本的創作。

(3)隨著市場經濟的發展,人們的文化生活日益豐富,對石羊道情的興趣愈來愈淡漠。一些石羊道情藝人迫於生活;的壓力,紛紛外出打工,參加演出的機會愈來愈少,難以形成穩定的演出團,致使石羊道情的發展舉步維艱,瀕危狀況難以改變。

區域及其地理環境

蒲城縣地處陝西關中平原東北部,為陝北黃上高原和關中渭河子原交接地帶,土地肥沃,是國家級重要的商品糧基地,國家授時中心所在地。位於東經109度20分17秒一109度54分48秒,北緯33度44分50秒一35度10分30秒,海拔460--490米。北部丘陵,中部台塬,南部平川,人口76萬。東臨大荔、澄城,距韓城司馬祠126千米;西接富平,距古都西安110千米;北依白水、銅川,距黃帝陵100千米;南接渭南,距西嶽華山120千米。橋、景、光、惠、泰五座唐帝王陵自縣城西北至東北一字安放,京昆高速公路西禹段穿境而過。石羊村因村頭有古石羊而得名,位於縣城東20千米的東陳鎮。早在秦漢、唐宋時石羊及其周圍的村落就是洛河西岸商賈雲集、十分繁華的水陸碼頭,是渭北地區東出三晉的必經之路。今距西禹高速孫鎮出口、西延鐵路孫鎮站三千米。蒲城石羊道情曲藝就發祥予地處唐泰陵(風流倜儻的中華戲劇鼻祖唐玄宗明皇陵寢)東南附近的石羊、東陳、南新、六畛、白起寺等村落,淬於本縣東陳鎮、孫鎮、洛賓鎮、椿林鄉等鄉鎮,輻射面積約百餘平方千米,人口約1.6萬人。蒲城石羊道情流傳於蒲城縣東陳鎮、孫鎮、椿林鄉、洛濱鎮,集中於東陳鎮的石羊、東陳、南新、六畛、白起寺五個村,面積約為百多平方公里。

保護計畫

目前資金投入情況:

2000年,東陳鎮王宏義個人出資1萬元,組建了“石羊道情”演出團。

.

.2004年,蒲城縣文體局投資5000元,用於購置服裝道具,批准成立了蒲城縣石羊道情藝術團。

已採取的保護措施:

(1)2006年9月,蒲城縣已成立非物質文化遺產保護中心,對縣域內具有民族特色的非物質文化遺產進行挖掘保護。

(2)2004年3月,在蒲城縣文體局的支持下,成立了“蒲城縣石羊道情藝術團”,明確提出石羊道情發展的重要意義,制定了石單道情發展階段規劃。

(3)目前,在當地招收了一部分年輕學員,正在嚴格地進行訓練,偶爾也出去演出。

(4)對現存的石芋道情劇本重新整理,列印裝訂;多方召集創作人員,爭取創作新劇本。

保護內容:

1、石羊道情的樂器製作及傳承。

2、石羊道情的演奏及傳承。

3、石羊道情傳統劇目的傳承。

4、石羊道情的組織演出及傳承。

十年保護目標:

l、建立有專家指導的《石羊道情》保護領導小組。

2、成立《石羊道情》普查工作隊,進一步全面深入細緻地開展普查工作,徹底摸清《石羊道情》的歷史沿革。

3、將普查所獲資料進行歸類、整理、存檔。

4、發展《石羊道情》新學員,建立100人的石羊道情培訓學校,不斷培養演出人才,從根本上解決新形勢下《石羊道情》的傳承難題。