簡介

花馬池古城

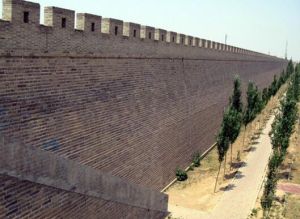

花馬池古城清代乾隆六年(1741年),重修花馬池城,東西牆長1100米,南北牆長1050米,底厚10米,頂厚6.5米,高10米,民國二年(1913年)改為鹽池縣。2000年開始的舊城改造中利用收集的古城磚修葺長城牆近400米,古城門2處,再現了花馬古城部分的風姿舊貌。如今的花馬池古城,已成為全縣政治、經濟、文化中心,城內高樓林立,市場繁榮,人民安居樂業,塑造了“寧夏東大門”的良好形象。

鹽池自古是產鹽的地方。鹽,曾是歷代王朝用於邊費開支和民用的資源。隋朝建置鹽川郡,唐、西夏設立鹽州,明時建花馬池,到民國二年設立鹽池縣。這些帶有鹹味的名稱均與鹽湖有關。城取名花馬池也是沿襲了花馬大小鹽池而得名。花馬池名稱來歷傳說很多。一說,早年間鹽池城東有一大水池,池水豐盈,蘆草叢生。在一個盛夏的中午,池中突然出現—匹色彩斑斕的駿馬,但這匹馬可望而不可及,當人們去捉它時就無影無蹤了。民國《鹽池縣誌》也記載說:相傳池中發現花馬,是年鹽產屯豐。因而得名花馬池。二說,明時這裡雨水較盛,城牆上長了青苔,在得勝墩一帶有群各色牧馬在吃露水草,馬的身影被早晨的陽光折射在城牆上,斑斑斕斕,故名花馬池。三說,明代兵部尚書王瓊來鹽池一帶防秋,騎馬過城,馬口渴不得飲。走在今藥材公司處偶遇一池水,馬急於飲水,王瓊也未下馬,當馬飲完水後猛然站起,結果馬失前蹄將王瓊摔落馬下,王瓊自嘲道,“馬者,馬也,滑死我也”。故名滑馬池。四說,民國《鹽池縣誌》記載:明時“因課鹽買馬而得名。”又及,花馬池為唐代鹽州之地,相傳鹽州是唐帝國重要的養馬地方,唐朝在這裡設定了專管養馬的官員和機構。唐朝在鹽州的牧馬監坊養著數萬匹官馬,官馬的身上都打有戳記,叫做“花馬”,花馬池也由此而名。五說,鹽池的麻籽只開花不結果,是名花麻池。六說,乾隆《定邊縣誌》載了一首“花馬池”的詩。小序:鹽場堡北有花馬大池,本西秦牧地,池產鹽,前明天順中,復以鹽易馬,故名之。