民居簡介

胡氏民居

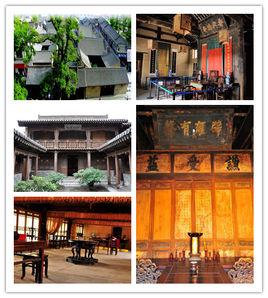

胡氏民居坐落在中國歷史名城天水市中心的胡氏民居古建築群是國務院於2002年6月公布的第五批全國重點文物保護單位。它與麥積山石窟、大地灣遺址 、伏羲廟、興國寺、大像山、水簾洞石窟等其它全國重點文物保護單位,共同構成了歷史文化名城的重要文化載體。

民居由南宅子和北宅子兩處隔街相望的古建築群組成。南宅子始建於明萬曆三十六年(公元1608年),北宅子建於萬曆四十三年(公元1615年),距今分別已有395年和388年的歷史。兩處古宅的建築布局、 結構形制、屋頂脊飾、 磚木雕刻等等都具有很高的歷史、藝術、科學價值。

南宅子和北宅子的創建人是胡來縉和胡忻,父子都是明代的名臣,邑人譽為“父子鄉賢”。胡氏民居由於是胡來縉、胡忻父子的私宅,所以其形制基本按中國傳統民宅的四合院形式構建。四合院是從正房圍繞中間庭院而形成平面布局的傳統住宅。且四面房屋相連,走廊相通,即使雨天亦可免雨淋之苦。中國四合院以北京清代和民國初年四合院為代表,而胡氏民居雖為四合院,卻以其西北地區特有的構建方式不同於北京四合院。

胡氏民居

胡氏民居

胡氏民居梁思誠先生說,“中國古民居欲求三四百年以上之住宅,殆無存者。”但因為西北地區的乾燥氣候,使得天水這些磚木結構的古民居得到了很好的保存,所以愈發顯得珍貴。

胡氏民居由南宅子和北宅子兩處隔街相望的古建築群組成。南宅子始建於明萬曆三十六年(公元1608年),北宅子建於萬曆四十三年(公元1615年)。著名文物、古建築專家羅哲文先生稱它“是甘肅省唯一的也是全國罕見的具有典型明代建築風格的古民居建築宅院群”。兩處古宅的建築布局、結構形制、屋頂脊飾、磚木雕刻等等都具有很高的歷史、藝術、科學價值。南宅子的創建人胡來縉和北宅子的創建人胡忻,父子二人都是明代的名臣,邑人譽為“父子鄉賢”。胡來縉由舉人選為縣令,在職期間,廉潔奉公,不畏權勢,賞罰分明,官聲甚好。北宅子為其居所。胡忻為胡來縉之子,進士出身,初任山西臨汾知縣,以後升為工部給事,官至太常寺少卿署正卿。他曾多次直顏上奏,被人們讚譽為“北海瑞”。南宅子即為胡忻的居所。

胡氏民居

胡氏民居胡氏民居雖為四合院,卻不同於北京四合院。北京四合院無論正房或廂房均為馬鞍架結構,而胡氏民居除正房與倒座為馬鞍架結構外,廂房則採用俗稱一坡水的天水民居構建方式,具有濃厚的地方特色。前後兩進四合院的正屋自明萬曆朝建成之後,未進行過大的翻修,至今依然保持著400年前的原貌,這在全國範圍內也是極為罕見的。

由胡氏後代胡伯虎倡導編著的《天水胡氏民居》一書記載:最初定居天水的胡氏家族祖先胡國用,便是在元末隨明太祖朱元璋從安徽鳳陽起兵,出戰甘肅定西失利,後隨鎮守陝西督都指揮使胡德濟平定隴右,定居當時屬陝西管轄的天水馬跑泉。

南宅子

胡氏民居

胡氏民居南宅子是明朝嘉靖十九年1558年秦州舉人、中憲大夫、山西按察司副使胡來縉的私宅。建於明萬曆十七年1589年,一直由胡氏家族世代居住。該宅第坐南朝北。因門外臨街有百年古槐,所以當地人又把南宅子叫做“大槐樹下”。

南宅子是一處布局嚴謹、主次分明、古樸典的明清建築。

胡氏民居

胡氏民居南宅子整體形制與建築是北方典型的四合院組合,由天井、前院、中院、後院、書房院、後花園等組成,現占地面積約5000平方米,國保古建築面積為860平方米,民居保護面積2400平方米。大門上書明代榜書“副憲第”三字,兩邊分別寫著:“賜進士第分巡隴右道右參政李國士為”、“中憲大夫整飭雁平道山西按察司副使胡來縉立”。大門位於坐南朝北院落組群的東北角,以獨立建築物出現,這種形式在天水古民居中獨一無二。進入大門首先是一個小天井,南設照壁,東西各設一垂花門,西垂花門上康熙己酉年書“桂馥”二字依稀可辨。

南宅子是標準的四合院形式,東西為廂房,坐南朝北的主房為明代過廳。前、後院是南宅子建築群的主院,是主要活動區;東院為副院,是生產區;仆院和雜院是服務區。這種布局功能明確、動靜分明,表現了封建等級制度。整體東區是民居保護所在地,由大小14個院落組成,古民居建築60多座,該區民居建築種類繁多,有古秦州大家小姐居住的繡樓、地方特色的雲羅廳,也有名噪國內外的“天水古樓”等民居古建築,目不暇接。據天水市文化局負責人介紹,南宅子也是天水民居最集中的展示館。

胡氏民居

胡氏民居南宅子完整地保存了從明到清民居建築的格局和風貌,是研究我國西北地區明清古民居建築文化的重要實例。2003年,由天水市博物館負責維修後,建成了天水民俗博物館,展出了以天水為主,包括隴右地區的上千件民俗文物。南宅子其科學、歷史、藝術價值在甘肅省是唯一的,全國也罕見,為研究天水的歷史沿革、民俗風情提供了珍貴、豐富的歷史資料,既是天水民俗博物館,又是天水古民居建築文化的博物館,也是甘肅省重要的愛國主義教育基地和民俗文化旅遊場所。

北宅子

胡氏民居

胡氏民居明初建築崇尚古風,講究制度,裝飾樸素。統治者以禮制的形式強化了建築中的封建等級,形成了住宅單體建築的簡約單一和群體組合的嚴謹整,古老的前堂後寢格局重新被推崇,成為品官宅第的經典式建築模式。

與南宅子相較,北宅子規模更為宏大。上世紀末拆毀前有大門三間,門額題為“太常第”,是為太常寺少卿署正卿胡忻的私宅。由於胡來縉、胡忻父子均為明萬曆朝之名臣,所以天水百姓在南北二宅之間的馬路上建有“父子鄉賢”的巨形牌坊,可惜此牌坊於民國初年拆除。

北宅子平面接近正方形,原為正院三進,側面建有大小院落5個,現僅存二、三院的前後正庭與中院庭樓及廂房。庭樓梁記上明確記有“大明萬曆四十三年乙卯夏四月十五日建”題記。天水市文化局負責人告訴記者,就建築規模和建築整體構造的價值而言,北宅子比聞名遐邇的寧波天一閣藏書樓毫不遜色,“而細節雕飾之華美精細,則更是有過之而無不及”。

胡氏民居

胡氏民居著名古建專家羅哲文等人在考察完南北宅子後,讚嘆它是“典型的明代官式風格,典型的明代官式氣派”。天水胡氏古民居北宅子的主人,就是南宅子主人胡來縉的次子胡忻,字慕之,號慕東,生於嘉靖丙辰(公元1556年),是胡氏家族成就最高的一位歷史人物。其進士出身,初任山西臨汾知縣,以後升為工部給事,官至太常寺少卿署正卿。他曾多次直言上奏,被人們讚譽為“北海瑞”。胡忻從小聰慧過人,安維俊在他主編的《甘肅新通志——胡忻傳》中稱:“公生而穎敏,弱冠沈毅有大志,舉止異常。”據《天水胡氏民居》記載:在天水的歷史上關於胡忻的很多事跡,在麥積區馬跑泉至今還流傳這一段民謠,“牛頭山,尖對尖,胡家出了伴君官”。牛頭山是麥積區馬跑泉背靠小隴山的一段,兩山如牛頭環抱著馬跑泉鎮,民間認為這是馬跑泉山脈靈氣的表現,結果胡家出了一位伴君的大官,便是胡忻。