米顛緣由

北宋著名書畫家米芾性情狂放,故人稱“米顛”或“米痴”。與其子米友仁,世稱“二米”或“大小米”。 米顛嗜石成癖,據《宋史·米芾傳》記載:宋徽宗大觀年間,“無為州治有巨石,狀奇醜,芾見大喜曰:‘此足以當吾拜’,具衣冠拜之,呼之為兄。”這就是著名的“米芾拜石”的典故。後世畫家根據這個典故繪製了許多佳作,較有名的有明代畫家吳偉的《人物圖卷·米顛拜石》(今藏上海博物館),清代畫家任熊的《拜石圖》(今藏北京故宮博物院)等。國畫大師張大千以山水名世,兼精人物花鳥。他的這幅《米顛拜石圖》(見下圖)也是這一題材繪畫中可圈可點的一幅佳作。

米芾其人

米顛

米顛米芾集書畫家、鑑定家、收藏家於一身,收藏宏富,涉獵甚廣,加之眼界寬廣,鑑定精良,所著遂為後人研究畫史的必備用書。有《寶章待訪錄》、《書史》、《畫史》、《硯史》、《海岳題跋>等。《寶章待訪錄)成書於元佑元年(1086)八月,分為“目睹”“的聞”兩大部分,所錄八十四件晉唐品,開後世著錄之先河,影響頗大,甚至有專門模仿此書體例的論著,如明張醜撰《張氏四表》。《書史》則更為詳實,為後世鑑定家的依據之一。《海岳》一書主要敘述自己的經驗心得,十分中肯。該書一般認為是後人輯錄米論而在成。

中華第一美帖:米芾《蜀素帖》

中華第一美帖:米芾《蜀素帖》元豐五年(1082)以後,他開始尋訪晉人法帖,只一年就得到了王獻之的《中秋帖》。這先人為主的大令帖,對他產生了巨大的影響,他總覺得右軍不如其子。但生性不羈的米芾並不滿足於小王,早在紹聖年間就喊出了“老厭奴書不換鵝”,“一洗二王惡札”。米芾據說學過羊欣,李之儀說,“海岳仙人不我期……筆下羊欣更出奇”。那么米芾學羊欣大概在卜居海岳庵,是元佑六年之後的事情了。儘管如此,米書並沒有定型,近在元佑三年書寫的《苕溪帖》、《殷令名頭陀寺碑跋》、《蜀素帖》寫於一個半月之內,風格卻有較大的差異,還沒有完全走出集古字的門檻。直到“既老始自成家,人見之,不知何以為主”時才最後完成了自己風格的確立,大概在五十歲以後。這定型的書法面目,由於米芾過於不羈,一味好“勢”,即使小楷如《向太后輓詞》也躍躍欲試。這“勢”固是優點,但同時又成了他的缺陷。“終隨一偏之失”,褒貶分明如黃庭堅者應該是比較客觀的、公道的。黃長睿評其書法,“但能行書,正草殊不工”,當時所謂“正”,並無確指,不一定是現在的“正楷”,倘指篆隸,倒也恰當。現存的米芾篆隸,的確不甚工,草書也寫得平平。他後來對唐人的草書持否定態度,又囿於對晉草的見識,成績平平自然在所難免。

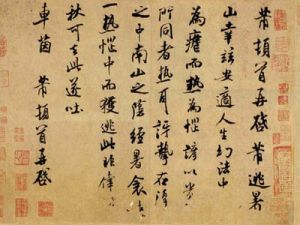

米芾書法

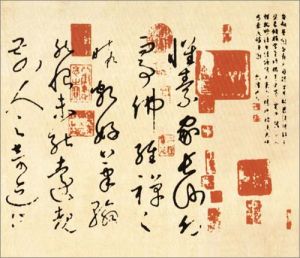

米芾 《論草書帖》 紙本 草書 縱24.7厘米 橫37厘米 台北故宮博物院藏

米芾 《論草書帖》 紙本 草書 縱24.7厘米 橫37厘米 台北故宮博物院藏米芾對書法的分布、結構、用筆,有著他獨到的體會。要求“穩不俗、險不怪、老不枯、潤不肥”,大概姜夔所記的“無垂不縮,無往不收”也是此意。即要求在變化中達到統一,把裹與藏、肥與瘦、疏與密、簡與繁等對立因素融合起來,也就是“骨筋、皮肉、脂澤、風神俱全,猶如一佳士也”。章法上,重視整體氣韻,兼顧細節的完美,成竹在胸,書寫過程中隨遇而變,獨出機巧。米芾的用筆特點,主要是善於在正側、偃仰、向背、轉折、頓挫中形成飄逸超邁的氣勢、沉著痛快的風格。字的起筆往往頗重,到中間稍輕,遇到轉折時提筆側鋒直轉而下。捺筆的變化也很多,下筆的著重點有時在起筆,有時在落筆,有時卻在一筆的中間,對於較長的橫畫還有一波三折。勾也富有特色。

米芾的書法中常有側傾的體勢,欲左先右,欲揚先抑,都是為了增加跌宕跳躍的風姿、駿快飛揚的神氣,以幾十年集古字的渾厚功底作前提,故而出於天真自然,絕不矯揉造作。學米芾者,即使近水樓台如者也不免有失“艱狂”。宋、元以來,論米芾法書,大概可區分為兩種態度:一種是褒而不貶,推崇甚高;一種是有褒有貶,而褒的成分居多。持第一種態度的,可以蘇軾為代表。

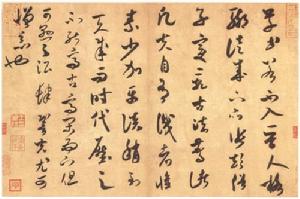

米芾《來戲帖》 翰牘九帖之一 紙本 行草書 縱25.5厘米 橫43.6厘米 台北故宮博物院藏。

米芾《來戲帖》 翰牘九帖之一 紙本 行草書 縱25.5厘米 橫43.6厘米 台北故宮博物院藏。 米芾《珊瑚帖》

米芾《珊瑚帖》米芾以書法名世,為北宋四家之一,若論體勢駿邁,則當屬第一。他的成就完全來自後天的努力。他三十歲時在長沙為官,曾見嶽麓寺碑,次年又到廬山訪東林寺碑,且都題了名。元佑二年還用張萱畫六幅、徐浩書二帖與石夷庚換李邕的《多熱要葛粉帖》。證之其書法,二十四歲的臨桂龍隱岩題銘摩崖,略存氣勢,全無自成一家的影子;三十歲時的《步輦圖》題跋,亦使人深感天資實遜學力。米老狡獪,偶爾自誇也在情理中,正如前人所云“高標自置”。米芾自敘學書經常會有些故弄玄虛,譬如對皇帝則稱“臣自幼便學顏行”。但是米芾的成功完全來自後天的苦練,絲毫沒有取巧的成分,米芾每天臨池不輟,舉兩條史料為證:“一日不書,便覺思澀,想古人未嘗半刻廢書也。”“智永硯成臼,乃能到右軍(王羲之),若穿透始到鍾(繇)、索(靖)也,可永勉之。”他兒子米友仁說他甚至大年初一也不忘寫字。(據孫祖白《米芾米友仁》)。米芾富於收藏,宦遊外出時,往往隨其所往,在座船上大書一旗“米家書畫船”。

米芾嗜石

王漁父畫《米芾拜石圖》

王漁父畫《米芾拜石圖》米芾愛硯

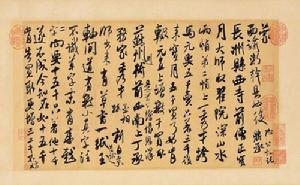

硯是“文房四寶”之一,為書畫家必備之物。米芾於硯,素有研究。著有《硯史》一書,據說對各種古硯的晶樣,以及端州、歙州等石硯的異同優劣,均有詳細的辨論,倡言“器以用為功,石理以發墨為上”。《寶晉齋法書贊》引《山林集》中一帖:“辱教須寶硯,……硯為吾首,……”米芾把硯看得像自己的頭顱一樣重要,可謂溺愛之深。(“帖身”亦出於《法書贊》)兼有石癖、硯癖的米芾自然對硯山極為重視。硯山是一種天然峰巒形成的硯石,在底部山麓處,琢平可受以水磨墨,既可作為文房清玩,又能為臨池染墨之具。《志林》記米芾得一硯山而抱眠三日。其中最著名的一座是南唐後主李煜之物,為結屋甘露而轉讓他人換得宅地一方,米芾念念思之,因作有《研(硯)山圖》傳世。

米芾晚年居潤州丹徒(今屬江蘇),有山林堂。故名其詩文集為《山林集》,有一百卷,現大多散佚。目前傳世有《寶晉英光集》。米芾能書又能詩,詩稱意格,高遠傑出,自成一家。嘗寫詩投許沖元,自言“不襲人一句,生平亦未錄一篇投豪貴”,別具一格為其長,刻意求異為其短。

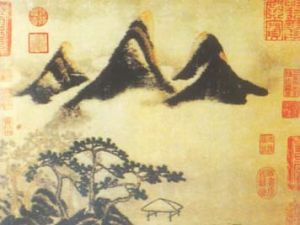

米芾畫跡

米芾《春山瑞松圖》(62.5cm×44cm),台北故宮博物院藏

米芾《春山瑞松圖》(62.5cm×44cm),台北故宮博物院藏其子米友仁書法繼承家風,亦為一代書家。

米顛拜石圖

張大千:《米顛拜石圖》

張大千:《米顛拜石圖》畫中題款用印也很講究。在畫的上方有10個字的題款:“捷民仁兄屬畫,大千居士”,書法秀勁。張大千書法學曾熙和李瑞清,能融二者之長,並自出機紓。共鈐印四方:張爰、大千所作、大風堂、兩到黃山絕頂人。因巨石畫在右側,為避免整幅畫給人左輕右重的感覺,“大風堂”鈐在右下角偏上,而“兩到黃山絕頂人”鈐在左下角偏下。