歷史由來

稅收撤銷權制度源於民法債法上的撤銷權制度,而債法上的撤銷權又源於羅馬法上的廢罷訴權,也叫保羅訴權。根據廢罷訴權,債務人實施一定的行為將會減少債務人的現有財產,從而有害債權人的債權,且債務人具有故意,第三人也明知債務人實施行為具有加害債權人的故意,債權人就有權請求法院撤銷債務人處分財產的行為。銷權在大陸法上分成兩部分,即商法或者單行破產法所規定的撤銷權,以及民法或者債法所規定的破產以外的撤銷權。德國商法典規定破產上的撤銷,民法典規定破產外的撤銷;瑞士以聯邦法、奧地利以撤銷條例對撤銷權作特別規定;英國有關於詐欺移轉的法律和債權人與債務人和解條例;日本民法典與破產法分別規定撤銷權;中國1929年民法典規定了撤銷權,同時在破產法中規定破產上的撤銷權。民法債法規定撤銷權突破了債的相對性原則,擴展了債的效力,以確保債的效力的最終實現。將作為公法之債的稅收和民法上的債進行類比,就很容易引申出稅收撤銷權制度。稅收屬性

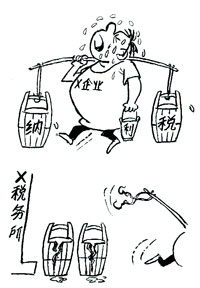

稅收作為一種公法之債,它也應具有債的一般屬性,只能約束稅收法律關係主體,主要是稅務機關和納稅人,而不能對稅收法律關係以外的主體產生約束力。納稅人的納稅義務實現的方式主要有納稅人自動繳納稅款,以及稅務機關採取稅收保全措施、強制執行措施等。但當納稅人不自動繳納稅款,而又濫用其財產處分權使其責任財產減少時,稅務機關採取稅收保全措施、強制執行措施就失去了對象,國家稅款就有無法實現的危險。這時,稅收之債和私法之債一樣,也須突破債的相對性原則,擴展債的效力,設立撤銷權制度,對納稅人濫用財產處分權的行為予以限制,使稅收之債的效力能夠最終實現。日本稅法即規定了這一制度。《日本地方稅法》第20條第7項規定:“民法有關債權者的代位與詐害行為取消權的規定,地方團體徵收金的徵收準用。”中國當代民法上本無撤銷權制度,《契約法》規定了契約之債的撤銷權,完善了對契約之債的保全制度。新的《稅收征管法》在《契約法》規定的基礎上,從稅收的公法之債的屬性出發,規定了稅收撤銷權制度,完善了稅收保全制度,有助於防止欠繳稅款的納稅人濫用財產處分權的行為,保障國家稅款的及時足額入庫,提高納稅人的稅法意識。具體性質

稅收撤銷權

稅收撤銷權構成要件

稅收撤銷權

稅收撤銷權 稅收撤銷權

稅收撤銷權在主觀要件方面,德國、瑞士及中國台灣民法,將債務人的行為分為有償行為及無償行為。有償行為之撤銷,以惡意為要件;無償行為之撤銷權,則僅具備客觀要件即可行使。法國民法要求債務人主觀上是欺詐。中國《稅收征管法》採取了和《契約法》基本一致的規定,對稅收撤銷權的主觀構成要件並沒有嚴格的要求。僅對以明顯不合理的低價轉讓財產的情形作了規定,即欠繳稅款的納稅人以明顯不合理的低價轉讓財產時受讓人知道該情形。由此可知,對於放棄到期債權、無償轉讓財產的行為無論納稅人的主觀心理狀態如何,只要客觀上導致其責任財產的減少,對實現國家稅款造成損害,稅務機關都可以行使稅收撤銷權。

行使方式

稅收撤銷權

稅收撤銷權《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國契約法〉若干問題的解釋(一)》(下文簡稱“司法解釋”)對契約之債撤銷權行使的訴訟程式作了規定。下文參照這一規定,對稅收撤銷權訴訟中的具體問題進行探討。在管轄方面,“司法解釋”規定,“債權人依照契約法第74條的規定提起撤銷權訴訟的,由被告住所地人民法院管轄。”考慮到稅務機關和納稅人的所在地並不一定在同一地方,從行政效率原則出發,稅收撤銷權訴訟應由稅務機關所在地人民法院管轄。在級別管轄方面,為了訴訟的順利進行,可以考慮由與稅務機關同級的人民法院管轄。在訴訟參加人的確定方面,“司法解釋”規定,“債權人依照契約法第74條的規定提起撤銷權訴訟時只以債務人為被告,未將受益人或者受讓人列為第三人的,人民法院可以追加該受益人或者受讓人為第三人。”這一規定表明,在契約之債撤銷權訴訟中,債務人為被告人,受益人或者受讓人為第三人。在稅收撤銷權訴訟中,也應如此。我們認為,在納稅人放棄到期債權和無償轉讓財產的情況下,以納稅人作為被告,以受益人作為第三人;在以明顯不合理低價轉讓財產的情況下,應將納稅人作為被告,將受讓人作為第三人。須注意的是,稅務機關就一權利行使撤銷權後,其他民事債權人和其他稅務機關不得重複行使。

法律效力

根據民法債法理論,在撤銷債務人的行為以後,對某一債權人取回的財產或利益,應作為一般債權人的共同擔保,一般債權人對這些財產應平等受償。在稅收撤銷權訴訟中,國家稅款具有優先受償的權利。理由是,稅收是一種公法債權,和普通私法債權相比具有優先權。新的《稅收征管法》規定了稅收的優先權,稅收優先於無擔保債權,法律另有規定的除外。因此,納稅人應首先繳納所欠稅款,然後再對其他債權人進行清償。稅收撤銷權的行使範圍以保全稅收債權為限。行使撤銷權的費用由納稅人負擔。稅務機關依規定行使撤銷權,並不免除欠繳稅款的納稅人尚未履行的納稅義務和應承擔的法律責任。除斥期間

稅收撤銷權的行使對納稅人的權利和交易秩序影響很大,因此,對稅收撤銷權的行使應該在時間上進行限制。在民法上,對撤銷權的行使期間,有規定為除斥期間的,也有規定為消滅時效的。《契約法》第75條規定:“撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起1年內行使。自債務人的行為發生之日起5年內沒有行使撤銷權的,該撤銷權消滅。”這表明,《契約法》對撤銷權行使期限規定的是除斥期間。《稅收征管法》並沒有對稅收撤銷權的除斥期間作出規定,也沒有準用《契約法》相關條款的規定。但這一除斥期間的規定對保護納稅人權利和穩定私法秩序頗為重要,還有待於今後立法的完善。法律學術語(11)

| 法律法規是每個人必須了解的,學習一下法律術語吧。 |