歷史沿革

禪智寺始建於漢明帝(劉莊)時(公元58年前後),“是盂地建造最早的十二處寺觀之一”。

明正德十二年(1517)重修,清康熙、乾隆年間均有修葺。現存六座殿宇保留了唐代建築風格。

1986年被陽泉市人民政府列入“市級文物保護單位”。

2000年10月1日,禪智寺南殿木枋發現“皇圖永固邦協和”等字跡,證明禪智寺為賜建佛寺之一。

建築布局

禪智寺

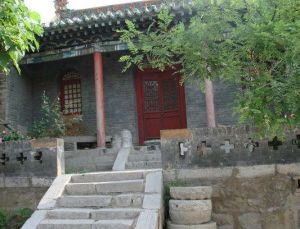

禪智寺寺院底部基牆全用細虎皮大塊青石砌成。沿通道階梯而上,便至寺院的下層建築——基窯。基窯六眼,全用青石灰縫精砌而成,是住寺僧人起居之處。出基窯東門左拐,登兩段青石階梯,即至寺院中層建築——天橋。沿天橋石階登上月台,便是寺院所在。

寺院坐北朝南,分上下兩院。上院正殿為釋迦殿,東為關王殿,西為伽藍殿;下院東為觀音殿,西為地藏殿,正南為山門天王殿,兩旁有鍾、鼓二樓和東、西便門。

東邊另築智慧堂。釋迦殿(大雄寶殿)為單檐五脊懸山頂,面闊三間,進深二間,六架椽,柱頭科為五踩出雙昂,斗栱及襻間均有彩畫,柱頭砍面,槅扇門窗。東壁繪“如來佛生八步曲”,西壁繪“如來成佛八步曲”的壁畫。正殿原塑有如來、文殊、普賢坐像,高丈余;兩個站殿佛為阿南、伽葉,高八尺許。

東殿為瘟神殿,原塑有瘟神像及護法天王和二郎諸神。西殿為藥王、伽藍、土地殿,原有像,今不存。下院東殿為觀音殿,原塑有十八尊龍王像;西殿為地藏殿,原塑有閻王及牛頭馬面、角角二鬼等像十餘尊。山門亦稱南殿,中祀觀音,背有四大天王護法,四周塑十八羅漢。殿頂浮雕為唐僧取經故事。

文物現狀

禪智寺

禪智寺這批石刻造像和大量人骨、卵石等相雜。出土石造像高18~87厘米不等,全部為細砂岩雕造。

歷史上的“三武一宗(魏太武帝、北周武帝、唐武宗和宋徽宗)”法難,禪智寺未能倖免。

其中一尊在造像左座側題刻“天寶四年(公元553年)十二月廿九日”。石像分佛、羅漢、供養人三類。從出土造像及板瓦、瓷器等器物特徵看,這批造像毀於金代中期至元代初年。