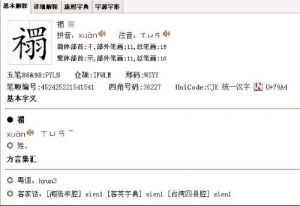

基本資料

禤

禤部首:礻

部外筆畫:11

總筆畫:15

五筆86:PYLN

五筆98:PYLN

倉頡:IFWLM

筆順編號:452425221541541

四角號碼:36227

Unicode:CJK

統一漢字 U+79A4

基本字義

姓(東漢有禤純旺,明代有禤元祖)

姓氏來源

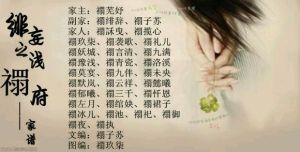

姓氏

姓氏首先,禤氏主要分布在廣西、廣東兩地,而廣東省主要的分布地域有:肇慶高要、四會,清遠連州、連南、連山、清新、佛崗。廣州從化、白雲區,江門恩平等。分布範圍很廣泛,但是在分布的多有地段人口都不是很多。以前,通訊不甚發達,所以即使是本姓氏的人也不清楚本姓氏的人數到底有多少。筆者曾經查閱過中華姓氏大詞典,作為收錄中國現姓氏最全最權威的詞典,詞典禤姓的分布範圍更加廣泛,大陸分布的地方有兩廣,湖南,上海,北京等地區。香港,台灣也有分布。而海外的美加,新加坡、馬來西亞、泰國、越南、法國等都有分布。還列舉了幾種的外文拼音方式(xuany、suan、suany、quany、huen)這幾種詞典都是列據出來的。聯繫到姓氏本身分布範圍也很廣泛,在國語讀音是(xuan,音軒),廣州話讀音是(圈),所以確定以上音節在外國確實是這樣的拼寫。另外筆者記得有個一篇新聞報導說美國在伊拉克戰死的士兵中,有個美籍華裔士兵也是禤姓。那么肯定了這個姓氏在世界範圍也是廣泛的存在。其次,關於禤姓氏來源,更是所有禤氏宗親和關心這個姓氏來源學者的心頭之急,因為經歷歷代戰亂,很多存在的資料或是流失,或焚毀。所以無論是禤氏各地族譜,還是各種資料也有互相矛盾之處,在這裡,主要列舉下列各種說法供大家參考。

一、帝王賜姓:“禤姓系封建帝王所賜的一個姓氏,禤姓始祖純旺公系東漢愛國名將馬援的裨將”。這是最集中的一個說法。有資料記載:禤姓始祖純旺公系東漢愛國名將馬授的裨將。在漢光武帝時,建武十七春(公元41年)隨馬授南征交趾(今越南)。純旺公,黃萬定(均系山東青州人),授命為馬部前鋒,因戢功卓著,於次年得勝還軍馬授將公等人之戰功一一申報皇上,皇上召見純旺公當面封賞。皇問曰,你功不小,你想當什麼官呢?因公一時想不出官階名稱,便說:“請皇上封個大大官我當”。當時不知是由於方言所造成的發音不同,抑或皇上聽走了耳,結果把大大聽成代代。皇上當即說:好!你要當個代代官嗎!現就封你為平夷大夫欽州世襲時羅都總守。皇上還說:你與一般類似此官階的人不同,你可以有事隨時入朝面君陳奏。現賜你朝服一套(包括帽盔一頂(穿起出入朝門通行無阻。公受封準,想到自己有名無姓(一說公原姓牛)能得到皇上開金口賜個姓也是極其榮幸的,因此,便又奏請賜姓。公數次開口奏請,皇上因與其它朝臣正在商討國事,無暇顧及,但又見公還在想什麼似的,便用手接連地指指公手捧的御賜朝服(朝服裝在一本合內)。公未領其意,欲再奏請,後旁有一大臣說,聖上己奏準了。公說:為何未聽見賜我姓什麼氏。大臣說,聖上接連指合已經是賜你了,你不要耽誤皇上外斷天下大事的寶貴時間,無事可以退朝了。公不得已便退朝,返回後,與一些有文墨的部下、同僚詳談面君受封,以及賜姓等情。公說:皇上連連指合,是賜我姓合嗎?眾說紛紜,有些人說姓合不太雅聽,有些則說,管它雅不雅聽,反正是聖上賜的姓就是無上光榮,有些則又說,先把合打開看看有否賜姓字。把合打開沒有賜姓字,只有武將穿和帽。一些好奇的人便把賜姓和賜衣帽起來做文章,並很快將所賜衣帽拼成一個“禤”字。因禤字左邊是衣,故取不衣邊,石邊是帽。古代帽稱冠冕,所以“禤”是取冠冕字之上頭剖分四;又因武將的頭盔大多插有羽毛,雉雞尾。所謂雉尾高挑。故曰加上羽毛,便是“禤”字的右邊。又因原來的“禤”字易之人們錯讀成“榻”字的發音,而把姓禤的叫成榻姓,聽起來很瘌耳,的確很不雅聽。為了有個區別,不致被人們辯別錯,大概姓禤的人,很多年前就把“禤”字右邊上頭部分“曰”改為“四”,即得到現在的“禤”字。

“禤”字的發音是與“牽”字相諧,這是取純旺公原姓牛之說的緣故。是時,公感已不姓,雖改也取個牽字之音以表示禤要(牽)著牛,永不拋棄牛,這是字組成後的讀音來由傳說。這個說法是得到最多人認可的一個說法。還有《清遠文志十一》:“禤祖隸伏波將軍帳下為先鋒,有志安民,謀勇兼備,所向披靡,事定留守夷界,威鎮八洞....世襲平夷大夫。有金牌銀印相傳”這樣的記載。這是目前流傳最多的說法。並在禤姓最集中的廣西防城一帶廣為流傳。

二、禤字是為紀念先祖南越王趙佗”的說法:依知道的情況來看,也比較可信。現在不少禤氏祠堂或神龕上書的多是“南越郡”字樣。因為文化程度較低及其他原因,禤氏長輩都說不清楚這“南越郡”是甚意思,只知道是先輩留下來的。大家知道趙佗是南越的第一代國主、皇帝。後來尊漢而削去帝號。但是在其治下的80多年,南越發展甚快。如果禤姓先祖是趙佗,那么禤姓真的是不折不扣的嶺南土著居民。

三、以一些地方記載,也有這種說法:禤姓到明代才有記載。傳說有:(一)說禤氏元代以前是武宗,即將門之家,在明洪武年間從軍歸戶,報戶主籍而取禤姓。立禤字為姓是為了紀念將軍祖先之意,即以古代將軍的“示”字旗為禤字的偏旁,禤字右上角的四代指將軍背後的四面令旗,右下角的羽代指將軍的鎧甲。(二)說立禤字是為紀念先祖南越王趙佗。因為其郡望是南越郡,俗稱南粵堂,有人便據以猜析。示:王者也,王者的講話、發文稱示;四:代佛指四海,羽:代指王者的龍袍。(三)說禤氏祖先在元明之際,為避白蓮紅巾軍,隱居鄉野,以避災禍。

以上三種都是筆者在參閱大量地方志以及綜合一些資料得來的結論,但是對於以上得資料筆者也有自己得疑問。對於廣東韶關南雄珠璣巷想必很多朋友都知道,它是廣東先民從原來祖居地南遷得時候的第一站。參閱資料,當年南遷的143姓中,禤氏赫然在列。那么禤氏到底是不是嶺南這邊土著姓氏在這裡所有的人都會打一個很大的疑問。於是筆者又找到有關這樣的記載:禤氏人與軒轅古帝王后代有著千古不解之緣,據史料記載,商朝曾有過兩個方國也稱禤國,一個在山西長治市的境內,另一個在山東地鄆城.據說是黃帝曾孫受封地,後周文王姬昌敗了耆國即禤國(當時耆字與禤字通用),該部落的後代才改為與原姓第一字軒同音的國姓為姓,才有當今的禤姓人.禤姓來源應追根溯源到商周時代。按照這種說法那么禤氏應該來源於北方。但是現在北方原住民中只有軒姓的(這個姓氏在中國很多地方有,人口也比禤姓多的多)而沒有禤姓。這兩個姓氏是否原來就是同一個姓就如丘和邱,付和傅一樣的原來就是同一個姓氏,筆者不得而知。

還有一種說法:禤姓極可能從楊姓中分化從來的。依據是:一禤氏族規禁與楊姓通婚;二有祖上傳說明代老祠堂祖牌刻有由楊姓分立出來的記載。