產生背景

(一)疾病譜和死因譜的改變凸顯心理和社會因素的作用

人類的疾病與死因結構發生了改變。

世界各國先後出現了以心臟病、腦血管病、惡性腫瘤占據疾病譜和死因譜主要位置的變化趨勢。例如,影響我國人群健康的主要疾病,也已由過去的傳染病為主而逐步轉變為以非傳染病為主。

(二)對保護健康和防治疾病的認識深化

隨著人們對保護健康、防治疾病的經驗積累,認識也有了深刻的變化。對人的屬性的認識,由生物自然人上升到社會經濟人。對疾病的發生和變化,由生物層次深入到心理與社會層次。對健康的思維也日趨全方位、多層次。

(三)醫學科學發展的社會化趨勢

醫學發展史證明,醫學的發展與社會發展息息相關。人類保護健康和防治疾病,已經不單是個人的活動,而成為整個社會性活動。只有動員全社會力量,保持健康、防治疾病才能奏效。

(四)人們對衛生保健需求的提高

隨著經濟的發展,國民收入增加。人們對衛生保健的需求提出了更高的要求。不但要身體好,還要有良好的心理狀態和社會活動能力,提高生活質量,延年益壽。

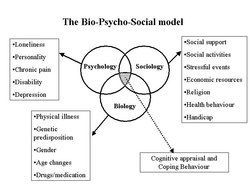

生物-心理-社會醫學模式的內容

生物—心理—社會醫學模式

生物—心理—社會醫學模式一般認為,在環境健康醫學模式基礎上發展起來的綜合健康醫學模式,可作為生物-心理-社會醫學模式的代表。

1.布魯姆

1974年,布魯姆(Blum)提出:影響人類健康有環境、生物、行為生活方式、衛生服務四大因素,其中環境因素包括自然和社會環境,特別是社會環境對健康有重要影響。

2.綜合健康模式

拉隆達(Lalonde)和德威爾(Dever)對環境健康醫學模式加以修正和補充後,提出了綜合健康醫學模式,為制定衛生政策、指導衛生保健工作提供了理論基礎。

該模式認為:影響人類健康的四大類因素,每一大類可分為三個因素,則總計十二個因素;

各類因素對不同的疾病影響是不同的,如心腦血管病以行為生活方式、生物因素為主,意外死亡以環境因素為主,傳染病以衛生服務為主。

3.生物-心理-社會醫學模式

1977年美國紐約州羅徹斯特大學精神和內科教授恩格爾(Engel)提出,應該用生物-心理-社會醫學模式取代生物醫學模式。

他指出:生物醫學模式關注導致疾病的生物化學因素,而忽視社會、心理的維度,是一個簡化的、近似的觀點。

恩格爾提出:“為理解疾病的決定因素,以及達到合理的治療和衛生保健模式,醫學模式必須考慮到病人、病人生活在其中的環境以及由社會設計來對付疾病的破壞作用的補充系統,即醫生的作用和衛生保健制度”。