名稱

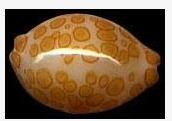

【物種名稱】瑪利亞寶螺

瑪利亞寶螺

瑪利亞寶螺【中文俗名】瑪利亞疹貝

【拉丁學名】Cypraea mariae、Annepona mariae mariae

【命名者】 Schilder 1927

【英文名稱】Marie's Cowrie

【科屬分類】貝類動物,軟體動物門,腹足綱,中腹足目、寶螺科

產地

馬紹爾群島(Kwajalein Atoll)、台灣小琉球、墾丁、綠島,菲律賓

棲地: 珊瑚礁、岩石

尺寸: 0.8~1.8 cm

深度: 淺

外形特徵

瑪利亞寶螺

瑪利亞寶螺螺層內卷。外唇和內唇有細齒。外套膜薄、二葉型,活著時候幾乎完全覆蓋貝殼。齒舌紐舌形。表面鍍有一層琺瑯質,極光滑並無肋。上面布滿了各種斑點和花紋,體螺層長大,殼口窄長,在殼體背面的中央線上呈縫狀,共長度幾乎等於殼長。兩唇很厚向內卷,邊緣具齒紋,無厴。尺寸: 0.8~1.8 cm。

習性環境

寶螺的身體可以全部縮入殼內藻食性、雜食性或食海綿。行動緩慢,怕強光,白天蟄伏在珊瑚洞穴或岩石下面,黎明或黃昏時外出覓食,是肉食性的種類。它們用齒舌捕食海綿、有孔蟲、小的甲殼類動物。雌雄異體,產卵季節多在3-7月,卵一般產在珊瑚洞穴,空貝殼及陰暗的地方。母貝產卵後並不離開卵群,仍臥伏在卵群上面刻意保護,直到孵化為止。

台灣貝類(五)

| 台灣貝類近600多種,台灣北岸及東岸的岩礁地型,離島由火山岩形成的蘭嶼,玄武岩所形成的澎湖群島貝類動物,這些岩岸潮間帶的貝類,具有很強的適應性。因為潮間帶介於漲潮和退潮之間所海水淹沒的地帶。 |