基本信息

.

.遺產編號:III-31

遺產類別:民間舞蹈

遺產級別:省

申報人

申報單位:潼關縣非物質文化遺產保護中心

內容介紹

陝西非物質文化遺產第二批省級保護項目名錄

潼關古戰船舊時多在正月二十三及二月二演出。正月二十三是民間傳統的休息日。當地有“正月二十三,老驢老馬歇一天”之說。二月二民間稱為“龍抬頭”日,也是當地的盛大廟會。表演“竹馬”“戰船”以示民眾祈風調雨、五穀豐登的意願。舊時表演都在晚上,指揮者手提小鑼,小鑼一響三眼槍、鞭炮聲齊鳴,

.

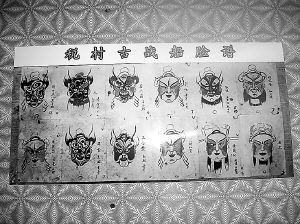

.火焰漫天,(舊時民眾祈禱敬神的方式)有濃厚的民間儺儀和傳統世俗遺風。首先由鐵鞭、流星舞姿靜場,接著是竹馬由“馬彪子”引路表演,古戰船隨後,古戰船表演規模較大,每次演出參戰人員一百多人,形式別具一格,表演獨特,它同一般的“採蓮船”、“旱船”、“水船”、“雙人唱船”、“子母船”,有明顯的區別。它所裝扮的是古時水上的征戰故事。如“單刀赴會”、“鄱陽湖”、“草船借箭”、“火燒戰船”等內容。其裝扮奇特。其中有假有真,不同它般。首先給演員依人物勾畫臉譜,其次,演員雙手提船掌舵,雙腳跑動,在演員身上和船上裝假臂、假手、假腳腿。有的扮成立勢、懸勢(稱武勢),有的扮成坐勢(稱文勢)。使各個演員扮成不同的文官武將。有的執令掌印,有的持槍弄棒,船、人渾然一體,人物栩栩如生,真真假假,難分難辯。古戰船表演時,演員雙手提起船架,真腿走路,船四周綢緞飄逸,假腿置於船上,仿如演員的站如月(坐)在船上一樣。演員行園場步,講究船行平穩、瀟灑。高手表演,在船頭放水一碗,船行自如,如水中漂行,而船頭的水不灑半點。尤其夜間表演時,戰船燈光忽明忽暗,影影焯焯,加之采綢行走的飄逸下,給人增加了神秘感。戰船在鑼鼓震耳欲聾聲中,列成各種圖形行走表演,酷似水上行舟,場面壯觀異常。大有古戰時磅礴之勢,使人身臨其境,感慨驚嘆。表演隊型有“梅花陣”、“金龍陣”、“剪子花”、“滿天呈”、

.

.“跑字”等等。

自20世紀七十年代,在當地和三次縣城演出,20世紀80年代潼關重新修纂的縣誌收取了古戰船彩照。90年8月份為電視劇《莊稼漢》取景助興演出,1990年古戰船被編入《中國民族民間舞蹈集成陝西卷》,2000年在西安焰火節表演時,被原國家政協主席李瑞環稱之為“中華一絕”。2005年慶祝渭南市建市十周年大型民間社火舞詩《華山魂》,古戰船搬上舞台,在燈光設計的映襯下,古戰船表演效果如虎添翼,真把人帶入硝煙瀰漫,紛沓境界。更是古戰船由園場表演到搬上舞台的大膽嘗試,受到陝西省副省長趙德全,省文化廳廳長秦天行,省委外宣辦主任張鋒銳、省委作協辦主席肖雲儒、渭南市委書記劉新文、市長曹莉莉、市委副書記閆超英、市委常委、宣傳部長張建華、市作協主席李康美、新華社陝西分社攝影記者劉宗盼及省上諸多權威專家的好評與高度讚許。副省長趙德全在第三場演出結束後,走上舞台拉著戰船演員說:“你們是哪裡的?”演員們說,“我們是潼關的”。他激動的說:“你們潼關演的好。”新華社陝西分社的攝影記者劉宗盼激動地說:“太精彩了,太精彩了,完全可以打出陝西,走出國門”。潼關古戰船孕育、誕生於古縣城附近的高橋鄉、秦東鎮,輻射、興盛、傳承於高橋鄉高橋、稅村一帶,其裝扮表演以古代戰船為原型,故得此名。西漢時初見雛形,明清時發展興盛。

.

.古戰船表演分為五個部分:一是流星、鐵鞭開路和靜場,二是竹馬先行,三是古戰船表演,四是舞獅舞龍,五是鑼鼓助陣,煊染戰場氣氛。竹馬、戰船均以彩繪、剪紙、絹花裝飾,有龍、虎頭像以示兩陣。

竹馬、戰船表現了潼關古代水陸兩戰的配合形式,是黃河流域古代戰爭與民間藝術的結晶。被譽為“中華一絕”。

主要特徵

1、伴隨民俗、信仰活動產生和發展而形成了具有民間習俗、信仰活動的依存性特徵;

2、有時古戰場以鼓鑼指揮、助威配樂的本來面目的直接性,又有從名曲鼓樂聲取其精華的多樣性,通過再發展、再提高,具有靈活性的特徵;

3、既反映了歷史本來水戰故事的真實性,又結

.

.合藝術升華的傳奇、具有了獨特性的特徵;

4、既結合了水戰故事的特殊性,又吸收了現今藝術表演手段,具有了提高、發展的創新特徵;

5、還具有表演的轟動震撼、真假難辯的特徵;

6、古戰船以鼓樂指揮,因而構成了以鼓樂振節,具有了導樂性的特徵;

7、古戰船表演不同於其他任何藝術形式的表演,具有突出的民間社火豪邁、質樸、粗曠的特徵;

8、以水戰故事為依據,扮演內容多樣,同時還具有多樣性特徵。

主要價值

發掘、搶救、保護潼關縣古戰船其價值主要有以下兩點:

(1)學術價值。在中國漢民族民間舞蹈中是獨一無二的。潼關縣古戰船的發掘、搶救和保護,將帶動古戰船及其它民間藝術的弘揚。它的表演形式和基本特徵及其傳承歷史,在中國漢民族及整箇中華民族的民間舞蹈確屬突出、獨居、罕見。發掘、搶救、保護古戰船,不僅對豐富和完善中國民間舞蹈,還將對世界民間藝術的完善和豐富將產生一定促進作用。

.

.

(2)實用價值。發掘、搶救、保護潼關縣古戰船,對於保護民間藝術瑰寶,促進三個文明建設、豐富人民民眾的文化生活,提高人民民眾生活質量,促進人的全面發展,構建和諧社會,都將產生積極的重要作用。

歷史淵源

潼關縣“古戰船”歷史悠久。“人間路止潼關險”。“潼關山河綰轂,地當秦晉豫之交,險阻天成,馳名海內。”潼關地勢的險峻及地理位置的重要,可見一斑,在古人的口中筆下,“百二重關”,“三秦鎖陰”,“四鎮咽喉”真為“一夫當關,萬夫莫開”素有兵家必爭之重鎮。

古往今來,在這裡發生的戰爭何止千萬次。得潼關者東可逐鹿中原,西可輕取長安;失之則全軍覆沒,江山危在旦夕。所以,唐朝崔灝題潼關城樓詩中有“山勢雄三輔,關門扼九州”之名句。潼關有名的戰爭達四十餘次,加之潼關是古渡口。正因為特殊的地理環境,才產生了這一獨特的民間藝術瑰寶。

.

.

據當地歷代民間藝人口頭傳說:“古戰船”、“竹馬”受潼關古戰場和古擺渡的影響,經歷了周秦的孕育期。形成於漢代,曾多次為漢時潼關劉家村兩代宰相劉琪、劉寬故里慶典活動演出。興盛於唐宋至清末民初年間,後時隔五十多年的瀕危期。經過新中國五十年代至七十年代的搶救,到復甦期,到再興期。再興期在原來的基礎上有大幅度的提高和發展。由原來的園場表演升華到2005年搬上舞台的嘗試。舞台形式的出現受到了好多專家及領導人的讚許。現在正在為創潼關“古戰船”國家品牌而努力奮鬥。潼關縣位居陝西省關中平原最東端,秦晉豫三省要衝,南依秦嶺,北瞰黃河,地勢南高北低,形似盾牌;三級地貌,台階狀東西橫列,南部秦嶺山地,中部黃土台塬,七大溝系南北縱割,北部是黃渭河岸及灘涂。古戰船藝術主要分布在黃渭河岸高橋鄉、秦東鎮一帶,稅村、高橋兩村為主演區域。

潼關古戰船始於黃、渭河古代水戰之實際需要,後演化、傳承為民間舞蹈。

潼關因河而險。秦末,黃河流域的水戰已漸頻繁。公元前209年,陳勝、吳廣起義軍在陳地(今河南省淮陽縣)建立政權,派三支大軍向秦都鹹陽進軍,其中一支水軍由大將周文率領,戰船千乘,由澠池逆水而上,攻破潼關,直逼戲亭(今臨潼新豐鎮東之戲河一帶)。秦政權由此加強潼關防守,故公元前206年劉邦攻秦由南部武關一線入秦。後曹操、馬超潼關之戰,歌舒翰與安祿山潼關之戰,王鎮惡惡、姚紹潼關之戰等,都曾發生激烈的水上戰爭,杜甫<潼關吏)詩云“哀哉桃林戰(桃林即潼關之古稱),百萬化為魚”,極言潼關水戰之慘烈。有水戰必有戰船訓練,唐許敬宗《奉和聖制.入潼關》詩日:“濟潼行萬乘,臨河耀六師”,描繪了潼關水師戰船的宏偉氣勢。

藝術源於生活,慘烈的水上戰爭和頻繁的戰船訓練,浸潤、目染了當地居民,逐漸孕育、誕生了戰船藝術,加上退伍士兵的融入和指點升華,戰船藝術逐漸成熟。東漢順帝時,司徒劉寬是潼關高橋人,相傳家鄉慶典中即有戰船表演。由此,潼關古戰船藝術的歷史淵源可以追溯到秦末,西漢時期。

古戰船表演分為五個部分:一是流星、鐵鞭開路和靜場,二是竹馬先行,三是戰船表演,四是舞獅舞龍,五是鑼鼓助陣,渲染戰場氣氛。古戰船表演規模宏大,每次參演100多人,形式獨特,明顯區別於南方的“採蓮船”、“子母船”“情侶船”,具有戰旗獵獵,硝煙瀰漫的戰場氣氛。表演主題均是古代水上的征戰故事,如“單刀赴會”“火燒赤壁”“草船借箭”等等,其真實、生動的表演水平比戲曲、電影藝術更具有氛圍感,真實感、現場感。在西安焰火節、渭南華山魂、陝西省第四屆藝術節、法門寺國際文化周以及盛典西安、盛世風華·春晚長安,2008北京奧運會開幕式助興表演等大型演出中,受到社會各界和中外人士的廣泛好評,09年2月接到英國愛丁堡軍樂節的演出邀請。

相關物品

潼關“古戰船”分為五個部分:

1、流星,鐵鞭,開路靜場:火熘星是以鐵絲織成網,裝入木炭(即活性炭),輪流舞姿,行進;鐵鞭,是以木把約三尺左右長,安裝上鐵鏈及鞭穗頭長約3—5尺。鞭舞時分“懷鞭”、“跨鞭”“掃地鞭”、“滾鞭”,幾十條鞭起輪響聲啷啷噹當。

2、竹馬:始先用竹皮綁紮框架,後粘糊第一麻紙,再貼上色紙附上剪花及圖案。跑竹馬馬脖系串鈴。

3、戰船:戰船分“條船”和“樓船”兩種。兩種船始先都是用竹子綁制粘糊,現在已改為用塑膠和竹條製作。樓船在船上裝配樓三角戰旗,人物牌。船上的燈籠既供照明,又成為裝飾,古色古韻,貼近本來戰船的面目。

4、舞龍、舞獅。古時以竹黃扎布製成,內燃蠟燭,由數十人舞耍,演員中舞龍頭和龍尾的人最為辛苦,現有工藝店成品,形象逼真,美觀性、安全性大大提高。表演形式分別有“金龍陣”、“二龍戲珠”等,舞獅分別有“獅子滾繡球”、“雙獅登高”等。

5、鑼鼓。主要用於戰船表演和單獨表演,表演作品有:進行曲、擂鑼、三國、摘豆角、南瓜蔓等。

無論是“竹馬”、“戰船”都用彩繪、剪紙、絹花裝飾,且在船頭有龍、虎像頭以示兩陣。有顯明的民間藝術特點和時代特徵。古戰船這一民間船舞,深受周邊地區民眾的喜愛,演出時北有山西省風陵渡,陝西大荔,西有華陰,東有河南觀眾不辭遠道觀看。潼關至今還流傳著兩句順口溜:“古戰船跑的爭,天天黑了失人命”,每次演出之後都要拾上幾大籠鞋。

基本特徵

潼關古戰船自孕育到興盛至今約有2200多年歷史。經過2200多年孕育,形成、發展、興盛、傳承,形成如下一些基本特徵:

1、獨特的區域性特徵。古戰船藝術誕生於黃河岸邊,是黃河母親文化的重要組成因素。她既是黃河流域古代戰爭的縮影,也是2000多年民間藝術的結晶,可以說是黃河流域古代戰爭與藝術的活化石。她的孕育、形成過程與黃河流域民眾生活、軍事、戰爭緊密相連。在中華民族的民間藝術形式中,在潼關三級台階地形地貌中,都具有明顯而獨特的地域性特徵。

.

.2、明顯的歷史性特徵。潼關自明洪武七年(1374年)設“潼關守御千戶所“,後改潼關衛,至清朝雍正四年(1726年)改稱潼關縣。其間352年均為軍制,屯、營、堡、寨遍布潼關。軍制當有訓練,戰船,高蹺、竹馬三種藝術都反映了潼關當時軍事作戰的實際需要和潼關軍人訓練的實際生活。現存戰船傳承譜系第一代傳人師萬山(1635年生)等6人和第二代傳人董景勝(1665年生)等2人,第三代傳人董慶河等2人,共10人,均生活、表演於這一時期。可見其戰船藝術在軍制時代臻於興盛。

3、典型的民俗性特徵。雍正四年,潼關改制後,軍事訓練不復存在,民間表演成為主流。戰船藝術逐漸融人民間杜火的範疇,成為廟會、慶典的純民間藝術表演形式,實戰訓練的形式和內容逐漸淡化,戲曲表演的內容滲入其中。所以具有民間習俗,信仰活動的依存性特徵和黃河兒女粗曠,質樸的豪邁性特徵。

4、博大的包容性特徵。戰船藝術是黃河流域的藝術奇葩,自當反映黃河波濤如怒、顛簸翻滾的戰船動態和黃河流域的戰爭故事。可是,現存的戰船表演講究的是船行平穩,受近現代小說、戲曲的影響,排演的是長江流域的水戰故事,如“草船借箭”、“單刀赴會”等等。這實際反映了戰船藝術的包容性、變異性特徵。其本來的面目特徵尚需繼續挖掘,應增加“周文攻關”,“魏武爭渡”等黃河流域的水戰故事作為主體題材。

5、精湛的音樂,舞蹈性特徵。戰船表演用三眼槍、火流量開道、渲染一種戰鼓隆隆,硝煙陣陣的戰場氣氛,又有“金龍陣”、“梅花陣”等各種戰爭陣圖,在船頭有龍、虎象頭以示兩陣。還吸引子古今名曲和現今藝術表演手段,具有導樂性、多樣性、震撼性等音樂,舞蹈特徵和時代創新特徵。

所在區域及其地理環境

潼關位居陝西省關中平原最東端,秦、晉、豫三省交界。南依巍巍秦嶺,北瀕滔滔黃河。東與河南接壤,北與山西隔河相望。潼關以水得名,《水經注》載:“河在關內,南流潼激關山,因渭之潼關”。

.

.潼關全縣面積526km2,人口15.4萬。位於北緯34°23′一34°40′,東徑100°19′一110°25′之間。屬暖溫帶大陸性季風氣候,四季分明,冬夏較長,春秋短暫。年平均氣溫13℃,元月最冷,平均-1.6℃,極低溫—18.2℃;七月最熱,平均26℃,極高溫42.7℃。常年千旱少雨,年平均降水625.5cm。每年9、10兩月相對多雨,易連陰。四季多風,有“一年一場風,從春刮到冬”之說。潼關自然景觀優美,文化遺存豐厚。古城、古戰場、十二連城、仰韶文化遺址、楊震墓等名勝古蹟,星羅棋布。譙樓晚照,禁溝龍湫,秦嶺雲屏,黃河春漲,中條雪案等潼關八景引人人勝。古戰船藝術表演更是“中華一絕”。

潼關地形南高北低,呈台階狀分布。南部秦嶺山區,海拔800-2100米,中部黃土台塬,海拔400-500米。北部黃、渭河岸及灘涂,海拔320-400米。沿河岸帶狀分布,東西狹長,西部是高橋鄉,東部是秦東鎮兩鄉鎮的塬下區域。潼關古城即建於秦東鎮。古城建築有“敬德監修魯班蓋”之說,與春秋始建,唐代擴修史實吻合。潼關為秦之東門,守關多御東來之敵,練兵應在關西,用兵可在關東,故古戰船藝術孕育誕生於高橋鄉、秦東鎮一帶,輻射、發展、興盛、傳承於高橋鄉塬上區域。明朝末年,塬上的高橋、稅村已成為古戰船藝術表演的主流區域。潼關古戰船主要分布在潼關高橋鄉、秦東鎮及周邊地區。