陝西省是不光有秦的光輝,西漢在中國歷史上同樣是非常重要的時期。要想了解漢文化必須到陝西來。遺址保護

漢陽陵地下博物館

漢陽陵地下博物館漢陽陵是西漢王朝第四位皇帝漢景帝劉啟與皇后的合葬陵園,位於今陝西省鹹陽市。漢陽陵始建於公元前153年,至公元前126年基本告竣,歷時約27年。漢陽陵東西長近6公里,南北寬1至3公里,面積約12平方公里。陵區內帝陵,後陵,南、北區從葬坑,刑徒墓地,陵廟等禮制建築,陪葬墓園及陽陵邑等等,要仔細看全,看明白了可得花費點時間。我們冒雨開車在陵區轉圈,重點是南闋門、地下博物館、考古陳列館等。這么大的帝王陵寢我還真是第一次見到,可見當時的“國力”之雄厚!

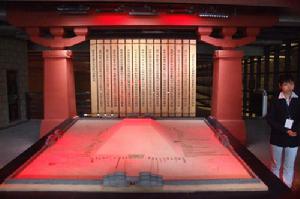

地下博物館絕對是參觀的亮點。漢陽陵還沒有真正的發掘。地下博物館是建在80多個外圍的十餘條外圍從葬坑中的發掘現場。在文物和遺址沒有絲毫移動的原本狀態下與之“零距離”的接觸,真如身臨其境。光是這小小的局部就已經讓人震驚,可見當年的漢陽陵該是多么的壯觀。

基本概況

漢陽陵地下博物館

漢陽陵地下博物館漢陽陵地下博物館處處體現了高科技的運用。內部利用地熱資源達到綠色環保和節能效用的水源熱泵空調通風系統、方便輕巧的壁掛式殘疾人電梯以及光纖和LED等先進光源組成的遺址特殊照明、採用先進的光成像技術,通過虛擬成像的手段再現了漢景帝時期的某些重大歷史事件、重要歷史人物等等。

地下博物館內採用真空鍍膜電加熱玻璃幕牆和玻璃通道將遊客與文物隔離,為遊客和文物分別創造了兩個不同的小氣候環境。為遺址創造了一個接近發掘前的原始環境,從而達到有效保護遺址和出土文物目的。遊客順著迂迴曲折的斜坡門道深入地下,穿行在懸空的玻璃廊橋上,一條條從葬俑坑和坑內那些散發出歷史幽光的文物就近在眼前。同時,考古工作者的現場發掘,還可以使遊客近距離觀看真實考古發掘的場景。

地理位置

漢陽陵就在西銅高速公路和西安機場高速公路的交匯處附近,建有地下博物館,從市區去鹹陽機場都會經過這

漢陽陵地下博物館

漢陽陵地下博物館漢陽陵

陽陵是漢景帝劉啟及其皇后王氏同塋異穴的合葬陵園,位於今陝西省鹹陽市渭城區正陽鎮張家灣、後溝村北的鹹陽原上,地跨鹹陽市渭城區、涇陽縣、高陵縣三縣區。

1990年5月以來,陝西省考古研究所對漢景帝陽陵進行了較大規模的調查、測繪、鑽探、發掘和研究,取得了許多令人矚目的發掘研究成果。陽陵陵園平面呈不規則葫蘆形,東西長近6公里,南北寬1至3公里,面積約12平方公里。由帝陵,後陵,南、北區從葬坑,刑徒墓地,陵廟等禮制建築,陪葬墓園及陽陵邑等部分組成。帝陵座西面東,居於陵園的中部偏西;後陵、南區從葬坑、北區從葬坑、一號建築基址等距分布於帝陵四角;嬪妃陪葬墓區和羅經石遺址位於帝陵南北兩側,左右對稱;刑徒墓地及三處建築遺址在帝陵西側,南北一字排列;陪葬墓園棋盤狀分布於帝陵東側的司馬道兩側;陽陵邑則設定在陵園的東端。整個陵園以帝陵為中心,四角拱衛,南北對稱,東西相連,布局規整,結構嚴謹,顯示了唯我獨尊的皇家意識和嚴格的等級觀念。

陽陵帝、後陵均為"亞"字形,座西面東的探明,在西漢十一陵考古中是第一次。這次發現基本解決了學術界關於漢陵面南還是面東這一長期爭論不休的難題,否定了漢代帝陵依照昭穆制度進行布局的論點,解決了漢代帝陵制度研究的一大難題。

漢陽陵地下博物館

漢陽陵地下博物館

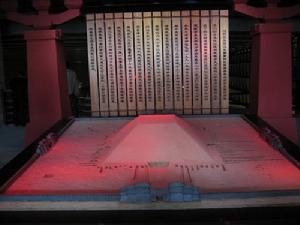

漢陽陵地下博物館帝陵陵園南門闕

是目前發掘的時代最早,等級最高,規模最大,保存最好的三出闕遺址,它的發掘對於門闕的起源、發展,門闕制度的形成、影響,以及中國古代建築史的研究等有著重要作用。此外,南闕門遺址還出土有目前發現最早的磚質圍棋盤、陶質脊獸和最大的板瓦等。

位於帝陵東南、後陵正南的南區從葬坑和帝陵西北的北區從葬坑,分別占地96000平方米。90年-97年,先後對南區的14座坑進行了部分試掘或整體發掘,這些坑中有排列密集的武士俑群,有堆放糧食的倉庫,還有牛、羊、豬、狗、雞等陶質動物及成組的陶、鐵、銅質生活用具,全面展現了漢代的軍旅場景,可能與西漢時期的"南軍"、"北軍"有一定關係。

羅經石遺址

位於帝陵東南。此處地形隆起,外貌呈緩坡狀。根據考古鑽探得知,遺址平面近方形,邊長約260米,外圍有壕溝

漢陽陵地下博物館

漢陽陵地下博物館刑徒墓地

在帝陵西北約1.5公里處,其面積達8萬平方米,70年代初被發現,估計葬於此地的刑徒在萬人以上。72年發掘了其中的29座墓葬,發現了35具人骨架,其墓葬排列無序,屍骨凌亂,相互枕籍,埋葬草率,均無陪葬品。骨架上大多戴有"鉗"、"釱"等類鐵制刑具,有的還有明顯的砍斫痕跡。

陪葬墓園區

西起帝陵東側約1100米處,東到馬家灣鄉米家崖村塬邊。全長2350米,占地約3.5平方公里。整個墓區被壕溝分成若干個方塊,成為墓園,這些墓園東西成排,南北成列,呈棋盤狀分布。這次發現的陪葬墓園數量眾多,圍溝完整,布局規整,排列有序,顯然是經過精心設計和安排的。這一發現在西漢十一座帝陵的考古研究中是首次的,具有重要的研究價值。

漢陽陵地下博物館

漢陽陵地下博物館1998年以來,陝西省委、省政府根據我省實際情況,結合漢陽陵遺址分布密集、規模宏大,地上、地下文物資源十分豐富等特點,本著滾動開發的原則,在核心區內徵用了2894畝文物保護和建設用地,擬將漢陽陵建成一個功能、設施、質量等均為世界一流的大遺址保護和社會效益、經濟效益、環境效益統一的漢文化綜合旅遊風景區。1

999年9月30日,經陝西省文物局評審驗收,漢文化旅遊景區的先期工程--漢陽陵考古陳列館正式竣工並向社會開放。陳列館陳列面積1400平方米,展線350米,展出文物1770件。同時,還限制性開放了南區從葬坑、羅經石遺址、帝陵排水渠道、南門闕遺址和帝陵從葬坑等六個零散景點。漢陽陵地下博物館

在今後幾年裡,陝西省將投巨資開發和建設陽陵,隨著陽陵考古事業的發展,這裡將會成為世人矚目的旅遊勝地和考古與文物保護基地。

陽陵的考古科研成果是舉世矚目的,它的鑽探、發掘、研究成果為西漢帝陵的埋葬、陪葬制度的研究奠定了堅實的基礎,為研究西漢社會的政治、經濟、文化生活等提供了大量詳實的實物資料,為西漢諸陵的考古研究中起到了先導和借鑑的作用,漢陽陵考古陳列館的對外開放則向世人展示了整個"文景之治"的盛況。

五大看點

考古勘探成果顯示,漢陽陵埋藏著一個巨大的文物寶庫,神秘的“地下王國”正是兩千多年前“文景之治”的再

漢陽陵地下博物館

漢陽陵地下博物館位於今西安市北部、機場專用公路與西銅高速公路交匯處的漢陽陵是漢代第四個皇帝景帝劉啟與王皇后同塋異穴的合葬陵園,也是迄今所發現的最為完整的西漢帝王陵園。

3月31日上午,漢陽陵博物館副館長王保平站在竣工的帝陵外藏坑保護展示廳旁,激動地向記者介紹起了工程的建設情況。

王保平說,考古發掘和勘探資料表明,已知漢陽陵陵園內有大小不等的外藏坑190餘個,主要分布在帝陵陵園、後陵陵園、陵園南區、陵園北區以及兩座貴妃陪葬墓周邊。從出土文物判斷,圍繞帝陵的81個外藏坑在眾多外藏坑中地位和等級最高,極有可能象徵著當時西漢王朝中央官署的“九卿”機構。1998年考古工作者對位於帝陵東側、司馬道以北編號為DK12-21的10個外藏坑進行了科學發掘,出土了大量的包括文吏、武士、男女侍從、宦者等各種身份的陶俑,各類陶塑家畜,原大或縮小為三分之一的木車馬,各種質地的生活器具和兵器以及糧食、肉類、紡織品等生活消

漢陽陵地下博物館

漢陽陵地下博物館有關專家認為,這一重要發現對於西漢帝王陵寢制度以及西漢中央官署機構的設定與職掌研究的價值是難以估量的。

雕塑藝術

漢陽陵有“中國雕塑藝術博物館”的美稱。在已出土的數萬件陶塑文物和木質雕刻文物中,無不表現出兩千多年前中國雕塑藝術的精湛高超。在數十種陶塑文物中,不僅形象逼真,而且靜感和動感十分準確,在同一類陶塑人俑或動物俑中,不僅相貌不一,而且表情各異。人俑中,有的面容清秀,稚氣未脫;有的闊面寬額、濃眉大眼、鼻高唇厚,表情安祥而沉穩;有的面龐圓潤,細眉鳳目,長相秀氣,但卻抿嘴不語,若有所思……木雕馬用整塊木頭雕出,總體上體態勻稱,膘肥勁足,有的靜待騎兵俑的到來,有的在騎兵俑的指揮下馳騁,展示了西漢時期高超的雕塑水平。

漢陽陵地下博物館

漢陽陵地下博物館再現漢皇“生活秀”

昨日上午,在新建成的地下博物館幻影成像演示廳內,記者親眼目睹了採用先進的光成像技術,通過虛擬成像手

段再現“文景之治”的歷史場景,整個過程15分鐘左右。第一幕是“復活”的漢景帝。遊客從這一幕可以看到當年天子臨朝時的威武莊嚴;第二幕是展示王皇后如何從一個農家女子最後成為一個母儀天下的皇后;第三幕展現漢陽陵的發掘過程;第四幕是對兩千年前陶俑的展示以及發展演變過程。

我國最早的圍棋盤

帝陵南闕門遺址是目前發現時代最早、級別最高、規模最大的帝陵陵闕建築遺址,其中出土了一件漢代圍棋盤。該棋盤並非陪葬品,而是守護陵園的人利用一塊青磚刻畫而成的,出土時已經殘破,外觀呈不規則五邊形,這是我國目前考古發現最早的圍棋盤。

漢陽陵地下博物館

漢陽陵地下博物館邊考古邊參觀

漢陽陵帝陵從葬坑博物館展廳採用現代科技手段和先進的展示方式,使遊客能近距離地感觸文物出土時的風采。與別的博物館不同的是,漢陽陵從葬坑以後還將繼續發掘,參觀者甚至可以直接觀摩考古,隨時來都會有新發現。體技術與幻影光成像技術等,更重要的是,對於大面積的外藏坑遺址,大膽採用玻璃全封閉的保護與展示手段,努力為遺址創造一個儘可能接近發掘前的原始環境,從而達到有效保護遺址和出土文物的目的。這種做法,可以說是文物保護和利用上的一個成功典範。

首度開放

專家談漢陽陵保護:科技讓古遺址回歸原始環境

漢陽陵地下博物館

漢陽陵地下博物館如何對古代遺址進行科學合理的保護是文物保護工作的一項難題。”昨日,文物保護專家、漢陽陵博物苑工程指揮部總指揮吳曉叢,向記者介紹了運用高科技手段保護大遺址的相關情況。

吳曉叢說,漢陽陵屬於典型的北方帝陵陵園大遺址類型。其主要保護對象為土遺址以及遺址出土的彩繪陶俑、陶器、鐵器、銅器和動物骨骸與木質彩繪遺蹟等有機質文物。

8年前,西安文物保護修復中心與斯洛維尼亞政府合作,開始在漢陽陵南區從葬坑8號坑進行局部封閉式保護試驗。文物保護工作者在發掘現場,模擬原始的遺址環境數據,採用防腐金屬結構和特殊玻璃材料對作為保護對象

的遺址進行全面封閉。由於這種複合中空的電加熱玻璃具有強度大、耐高溫、透明度好、可以通電加熱防止結露和調節環境溫、濕度的多種功能,所以,它既可以起到封閉屏障的作用,從而有效地改善遺址文物的存儲環境,也為人們近距離觀賞或研究文物遺址提供了極大的便利。經過長達近7年的實驗,已有的檢測數據和觀察結果表明,漢陽陵帝陵外藏坑保護展示廳在向觀眾開放的同時,這種封閉保護方式取得了良好的保護效果。尤其是對於控制遺址溫、濕度,防止蟲害和塵埃與大氣污染,減少紫外線輻射和有害黴菌的侵入等方面更是效果明顯,遺址環境可控濕度甚至達到98%。

高度評價

在新一輪的博物館的建設熱潮中,一個在一期工程投資9000多萬元,建築面積7000多平方米的博物館,真是不值得一驚一乍。但是,當你走近它,順著迂迴曲折的斜坡門道深入地下,乃至穿上塑膠保護鞋套,小心翼翼地在一

漢陽陵地下博物館

漢陽陵地下博物館萬歲腳下動土——大膽的選址

中國有句話叫做:“太歲頭上動土。”將這句話稍作改動用來形容漢陽陵帝陵外藏坑保護展示廳在選址問題上的重大抉擇,可謂是:“萬歲腳下動土。”

眾所周知,遺址類的博物館和保護展示建築的選址由於受到遺址本身不可移動屬性的限制而往往少有餘地。而對於漢陽陵帝陵外藏坑保護展示廳來說,依然面臨著重大選擇。考古勘探和發掘資料表明,漢陽陵陵園內有大小不

等的外藏坑190餘個,分布在帝陵陵園、後陵陵園、陵園南區、北區以及兩座貴妃陪葬墓周圍。而經過正式考古發掘的主要是陵園南區和帝陵東側的部分外藏坑。從出土文物判斷,圍繞帝陵的81個外藏坑在眾多外藏坑中地位和等級最高,極有可能象徵著當時西漢王朝中央官署的“九卿”機構。尤其是坑內出土的“宗正之印”“太官之印”“永巷丞印”等有文字的印章、封泥,足以證實這裡代表當時的“宗正”和“太官”所在。這一重要發現對於西漢帝王陵寢制度以及西漢中央官署機構的設定與職掌研究的價值是難以估量的,而保持並展現遺址的原真狀態,又避免發掘現場的暴露現狀,不僅有利於從根本上解決遺址的保護問題,而且也有利於專家長期進行分門別類的研究工作。此外,直逼兩千多年前西漢王朝中樞機構和宮廷生活的現場感受也必將大大增強它的觀賞效果。於是,經過國家文物局多次組織的權威專家論證,一個大膽的選址決定作出,即在DK12-21的10個外藏坑原址上建設帝陵外藏坑保護展示廳。這一次,人們真的要在“萬歲腳下動土”了。