基本信息

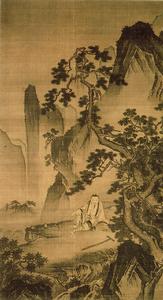

戴進的《溪邊隱士圖》(見右圖),絹本,水墨淡彩,縱137.9厘米,橫75.1厘米,現藏美國克利夫蘭美術館。

創作背景

戴進早年受畫工父親戴景祥的影響,從鍛工改學繪畫,擅長工筆。並且常為寺觀做佛像,以精工、細巧見長。同時也受到南宋“院體”的影響。中年時,進京入宮,供奉仁智殿,但因呈獻得意之作《秋江獨釣圖》時,遭饞言而被貶斥,最終離開畫院。可以說,這一意外的打擊是他繪畫生涯的轉折點。在京城的後十餘年中,他泛學諸家,廣交文人畫家和士大夫公卿,將宋元文人畫家的傳統滲入到自己的藝術中。晚年,他離京返鄉,賣畫課徒。並發展了馬、夏蒼勁的水墨山水,以更為堅勁、雄闊的筆墨,創造出更具運動感和陽剛氣勢的山水畫新風貌,經後世發揚,遂成“浙派”。

戴進的坎坷經歷是他形成複雜性格的直接原因。由於仕途的失敗,理想的破滅,使他採取與世無爭的態度,開始淡泊名利,潔身自好,借詩文翰墨來怡養性情。因此,畫面中的整體氛圍是安逸、祥和的。然而作品雖靜、幽卻沒有元人畫中的那種消極、淒涼之感。這是因為戴進不同於那些高蹈遠行、浪跡山林的文人畫家。他是一位在社會上謀生的職業畫家,雖然與世無爭卻並不迴避現實,以於世有補的態度來面對人生。他胸懷曠達、志趣高雅,廣泛交友,被譽為“博雅之士”。

畫作賞析

畫中描繪了一位超凡脫俗的隱士斜坐在山石之上,在他旁邊放著一根拐杖,大概是旅途勞累,故在山中休憩。隱士的神情平和,裸露前胸,從微微低垂的眼神中,可看出他正在傾聽身旁潺潺的流水聲,真是悠哉、閒適的生活。周圍的景物只有山石和樹木,一片寂靜,惟有小溪的“樂音”縈繞整座山林,一直傳進幽深之處。人物悠閒的心態與恬淡的景致自然地融合在一起,一切都是那樣的自由,那樣的隨和,在不經意間透露著一種文人的氣息。這是作者藝術風格的簡逸一面,但這又不同於元人畫風的那種淡泊。畫中山石勾勒,堅實峻拔,並運用了南宋馬、夏的斧劈皴,皴法迅捷剛韌,猶如石斧雕鑿一般。看那偃斜多姿的拖枝松是如此的蒼勁有力,它身如虬龍,紮根於硬石之中,直衝雲天。其曲折的枝幹,每一曲,每一折都流露著倔強與剛烈。好似一位堅強不屈戰士,又似一位清高絕俗的雅士,傲然挺立於山巔之上。這種剛毅的氣質與平靜、幽寂的情境形成了鮮明的對比。而二者又在通情達意之間互為補充,取得了完美的平衡。

藝術特點

作品在題材、布局和畫法上,基本是仿效南宋馬遠一派。如,通過松樹和遠山、近石形成的對角線構圖,山石運用瀟灑利落的斧劈皴,松柏的遒勁挺拔,還有人物衣紋細勁頓挫的勾勒等,都極似馬麟的繪畫風格。本畫為水墨淡彩,整體以水墨為主,只是在山石、樹木和人物衣服上都略施以淡淡的綠色。這種淡雅的色彩正體現了畫的清逸與閒淡之韻。

作者簡介

戴進字文進,號靜庵,又號玉泉山人,浙江錢塘(今杭州)人,生於明太祖洪武二十一年(公元1388年),卒於天順六年(公元1462年)。他是明代畫壇開宗立派的人物,曾經創立了稱譽一時的“浙派”,在畫史上占有重要的地位。同時代的倪謙稱他為“一代良史”,晚明的董其昌也認為他是:“國朝名手”,“我朝畫史大家”。大體上來說,其繪畫風格主宗南宋“院體”畫,承繼馬、夏的蒼勁之風,又融入文人寫意之法,用筆迅捷奔放、隨意自由、極富動感,具有簡勁、縱橫之勢和陽剛之氣。

戴進的傳世之作有《歸田祝壽圖》、《達摩王慧能六代像》、《夏山避暑圖》軸、《溪橋策蹇圖》軸、《山水圖》軸、《洞天問道》軸、《攜琴訪友圖》、《鍾馗夜遊圖》等。