禹王廟

禹王廟歷史背景

禹王廟附近湖畔

禹王廟附近湖畔大禹請來了過去治水的長者和曾同他父親鯀一道治過水害的人,總結過去失敗的原因,尋找根治洪水的辦法。洪水泛濫是因為來勢很猛,流不出去。水是往低處流的。弄清楚地勢的高低,順著水流的方向,開挖河道,把水引出去,就好辦了。這些使大禹受到很大啟發,他經過實地考察,制定了切實可行的方案:一方面要加固和繼續修築堤壩,另一方面,改鯀過去“堵塞”的辦法為“疏導”來根治水患。

建築結構

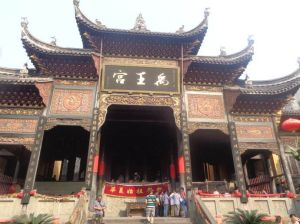

禹王廟正殿

禹王廟正殿該廟原貌,縱觀崇閣巍峨,金碧輝煌,有山門五間曰:“三朝猿門”門前有石獅一對威武異常。進山門首先映入眼帘的是古銀杏樹一株,身粗數圍枝葉繁茂,昂立院中,此樹1958年被砍伐。甬道兩旁碑碣百餘,排列整齊,穿過甬道有東西廂房各五間,和接官廳,東拐為下院有客房、僧舍、膳房等。後有高大雄偉正殿五間稱“禹王宮”,登殿須上十三台階,青磚作壁,石階雕欄,翹脊飛檐,四角桂鈴,風動鈴響,悅耳動聽,晨鐘暮鼓,高懸廟中,殿中央有泥塑金身禹王像一尊,身高丈二,莊嚴肅穆,另有庚辰,童律分立兩旁,常年香菸不斷,殿前有卷棚五間,造型別致,整個廟宇有房二百五十間,古老壯觀。

兩千多年來,禹王廟幾經興衰。民國初年,改廟為學,所有神像被毀,只有禹王像倖存。許多碑碣伏地。民國十三(1924年)前後,桐柏山下盜匪蜂起,淮源寨(固廟)重修,部分石碑被壘寨牆所用。民國二十五年(1936年)修信(陽)南(陽)公路,再次將廟中珍貴石碑被墊路修橋所用丟失殆盡。1958年,將禹王殿和禹王像拆除,1972年東西廂房又毀,並將廟院中之古柏砍伐一空,至此使該廟蕩然無存。僅存石獅子一對。作為歷史的見證。

歷史文化

由於淮河是中國中原大地上的一條古老的河流,在數千年文明發展史上,始終占有極其重要的位置,特別是有著悠久的治水歷史的豐富的人文景觀及一批古代水利工程遺產,無不閃爍著古代勞動人民改造自然征服淮河的智慧之光。為了弘揚淮河源頭的歷史文化在國家水利部淮河水利委員會的重視支持下,在原禹王廟廢墟上重新將禹王廟修復。從1998年6月至2003年9月告竣。

景觀特色

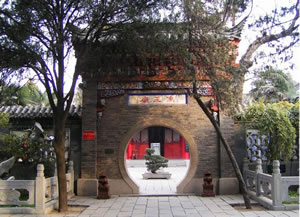

禹王廟內景圖

禹王廟內景圖過禹王殿下40台階,為修竹掩映別具風光的二庭院,建有北山門五間,院內有東西碑廊27間,陳列著諸多鐫刻制的珍貴古碑和文物。東碑廊前有古“淮源亭”亦稱淮井亭,史載:此亭建於東漢,距今有一千八百餘年,占地面積16平方米,台高30公分,六塊條石鑲邊,杉木為柱,檐高4米,亭下正中有井一眼,條石砌成方形,井底三泉湧出,水清澈。相傳大禹導淮時鎖水蛟無支祁於井中,亭為六角,雕甍畫棟,飛檐凌空,亭內天花板上,繪有蛟龍一條射影 井內,同時,井中系有鐵索一條,此索是大禹鎖水蛟無支祁之物,而今人若動索,水中蛟龍起舞,奇觀異常。此亭歷史悠久,歷代均有修葺,明成化八年(1466年)和民國十五年(1426年)淮井亭皆毀於火。1986年按原貌重新修復該亭。今又復修。遊人至此可以領略舊時桐柏八景之一的“玉井龍淵”,水面起舞的勝景。在西碑廊前新建淮源碑亭一座,建築規模與淮井亭同,亭中有明萬曆十八年(1590年)正刻為《重修淮瀆廟記》碑文背鐫清康熙丁丑(1691年)秋桐柏知縣高士鐸書石“淮源”二字碑一通,碑高五尺四寸,寬二尺二寸五,與淮井亭東西相望。在東西二亭之中有水池一,名“淮池”長二十二米寬18米,石砌而成,池深3.6米,水深1.5米,池底布滿無數微小泉眼,細小的氣泡向上浮升,象是滿地沉浮的珍珠。

景點介紹

禹王廟泉井

禹王廟泉井北山門外另有水池二,名曰:“風水池”。俗傳如果某家運氣不佳,可取池水澆宅一周,很快運氣就會好轉,因淮河又名“風水河”之故。

在北山門西北角淮水北流折東拐灣處,昔日有一孤獨土坵,名“禹王台”又稱“鎮水台”,為大禹治水時常臨此台,觀察水情。台雖不高,卻朝暉暮靄,浮雲片片,河水從沒淹沒過,故名“鎮水台”。

因北山門臨水而建,故修石橋一座,橋長18米,寬6米,碧綠大理石為面,漢白玉護欄,遠眺如虹蟠空,橫跨於淮河之上,欄上勒刻“淮河第一橋”古老的淮河由此東去一瀉千里。

禹王廟建在淮河源頭“玉井龍淵”名勝之處,南起江淮大道,北止信(陽)南(陽)公路,東至禹王路,西臨淮河東岸,占地52畝,建殿宇山門,陳列館等共77間,總投資550萬元。

禹王廟,南望凌雲峰,山依盤龍嶺,高老山於左,鳴溪唱於右,廟貌巍峨,美侖美奐,312國道,寧西鐵路東西貫穿,並有專線公車從縣城往返。禹王廟今以蔪新的姿容迎接四海賓朋前來觀光遊覽這“禹王業績功蓋世,庚辰擒蛟貫古今”之勝地。