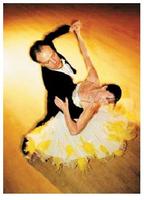

波爾卡舞蹈

“波爾卡”一詞在捷克語中為“半步”,描述的是一隻腳與另一腳之間按2/4拍子飛快交替。波爾卡是一種輕快活潑

波爾卡舞姿

波爾卡舞姿波卡爾起源於捷克農民舞蹈,發展於捷克斯洛伐克境內往日的東波希米亞。儘管它應該是由捷克民間舞發展過來的,但波希米亞的史學家們卻認為它是一位農家少女在星期日為了自娛而發明的。

1840年,波爾卡由專業舞蹈家帶到巴黎,在奧德翁劇院表演;巴黎的舞蹈大師們又把它改編成一種有5個花樣的舞蹈,深受公眾喜愛。1944年,巴黎的舞蹈教師采拉里烏斯把它帶到倫敦,又傳遍英國,從溫莎城堡到小城鎮的舞會上都在跳波爾卡。作曲家斯美塔納的《被出賣的新娘》和魏恩貝格爾的《風笛手什萬達》等歌劇中也都運用了波爾卡舞。19世紀中葉,波爾卡傳到英美,與華爾茲一道取代了鄉村舞和科蒂林舞。

波爾卡舞曲

波卡爾舞曲大致分為急速、徐緩和瑪祖卡節奏等三種類型,一般為二拍子,三部曲式,節奏活潑跳躍,在第二拍的後半拍上常作稍微停頓的裝飾性處理。捷克民族音樂的奠基者斯美塔那最先將此種舞曲形式用於器樂和歌劇創作。

世界著名的波卡爾

雷鳴電閃波爾卡《雷鳴電閃波卡爾》,奧地利作曲家小約翰施特勞斯的這首速度很快的舞曲,是最著名的波爾卡舞曲之一, 小約翰施特勞斯作於1868年初狂歡節期間,同年2月16日首演,獻給藝術家協會。在樂曲中,作者採用其一貫的表現手法,在不間斷地重復二拍子波爾卡節奏的基礎上,以“定音鼓震音奏法”使人感到遠處的雷聲響起,利用鈸及其奏法上的音色特點,模仿雷雨和閃電,形象生動地描繪出大自然中的風雨交加、電閃雷鳴的場面。

這是一個夏日的清晨,草地上,一群歡樂的人們正在慶祝豐收,載歌載舞。聽,天氣好象發生了變化——雨是越下越大,可人們的興致卻是越來越高,他們仍然繼續歡歌,繼續舞蹈。

撥弦波爾卡是奧地利著名作曲家小約翰·史特勞斯和其兄弟約瑟夫·史特勞斯合作而成的一首傑出小品。小約翰原打算在本曲中使用圓號,但其弟卻主張只用撥弦,於是樂曲最終採用了只加三角鐵或木琴為陪襯的弦樂合奏形式。整部作品輕快活躍,因從頭至尾都以短促的撥弦來演奏,因而得名“撥弦波爾卡”,全曲為三部曲式。

所謂撥弦,就是直接用手指撥動小提琴上的弦來演奏。這首《撥弦波爾卡》為每年奧地利維也納新年音樂會的常奏曲目。

閒聊快速波爾卡,作品第214號(Tritsch-Tratsch, Polka schnell, op.214)奧地利著名作曲家小約翰·施特勞斯作於1858年,管弦波爾卡舞曲。又譯為《嘰嘰喳喳波爾卡》或《嘰嘰嘎嘎波爾卡》。全曲有聲有色地表現了婦女們嚷著、笑著和愉快地閒聊時的情景,是作者的波爾卡舞曲中較為流行的一首。

著名波爾卡作者

小約翰·施特勞斯小約翰·施特勞斯(1825-1899)是浪漫主義時期奧地利著名的作曲家、指揮家、小提琴家,有“圓舞曲之王”的美

小約翰·施特勞斯

小約翰·施特勞斯