形態特徵

東方大葦鶯

東方大葦鶯雌性成鳥與雄鳥相似,但羽色較暗淡,體型稍小。

幼鳥羽色似成鳥,但上體較黃;翼羽除初級飛羽外,均具黃褐色邊緣。頦和喉為沾黃的白色;覆羽餘部亦較成鳥為黃。離巢幼鳥,體羽類似成鳥,但上體羽呈棕黃色。

虹膜褐色;上嘴黑褐;下嘴肉紅,先端茶褐色;腳鉛藍色。

大小量度:體重♂24-34g,♀25-31g;體長♂176-198mm,♀164-185mm;嘴峰♂16-19mm,♀16-19mm;翅♂75-86mm,♀76-83mm;尾♂70-80mm,♀68-78mm;跗蹠♂27-33mm,♀24-30mm。(註:♂雄性;♀雌性)

棲息環境

主要棲息在海拔900米以下的低山、丘陵和山腳平原地帶,常出沒於湖畔、河邊、水塘、溪邊、水庫、河流沿岸、蘆葦沼澤等水域或水域附近的植物叢和蘆葦叢、柳灌叢中有茂密的植物覆蓋的沼澤和濕草地。

生活習性

東方大葦鶯

東方大葦鶯常單獨或成對活動,性活潑,常頻繁的在草莖或灌叢枝間跳躍、攀緣,當人靠近觀察時極為警覺,不斷的變換位置或突然消失,然後又突然在另一個地方出現。常大聲鳴叫,聲音如:"ga-ga-ji"。繁殖期間常站在巢附近的蘆葦頂端或附近的小枝頭上鳴叫,也有的時候活動一會,鳴叫一會,或邊鳴叫邊在附近活動,鳴聲清脆尖厲。冬季僅間歇性地發出沙啞似喘息的單音chack。活動於葦地。

主要以甲蟲、金花蟲、鱗翅目幼蟲以及螞蟻、豆娘和水生昆蟲等昆蟲為食,也吃蜘蛛、蝸牛等其他無脊椎動物和少量植物果實和種子。

分布範圍

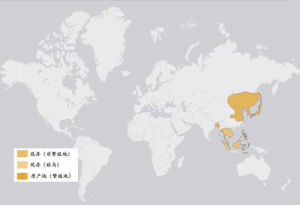

世界

東方大葦鶯分布圖

東方大葦鶯分布圖遊蕩:尼泊爾、巴布亞紐幾內亞。

中國

內蒙古(呼倫貝爾盟、赤峰、呼和浩特、鄂爾多斯、巴彥淖爾盟、烏梁素海、阿拉善盟)、黑龍江(哈爾濱、帽兒山、興凱湖)、吉林、遼寧(朝陽)、北京、河北(昌黎、白洋淀)、山東、河南、山西、江西(南昌、鄱陽湖地區)、甘肅(蘭州、武威)、新疆(哈密)、寧夏、陝西、貴州、雲南(勐臘、景洪、思茅、永善、昆明、蒙自、石屏)、四川、廣西、浙江、福建(夏候鳥,旅鳥)、也見於廣東、海南、香港和台灣(旅鳥)。

繁殖方式

東方大葦鶯

東方大葦鶯亞種分化

單型種,無亞種分化。

種群現狀

該物種分布範圍廣,不接近物種生存的脆弱瀕危臨界值標準(分布區域或波動範圍小於20000平方公里,棲息地質量,種群規模,分布區域碎片化),種群數量趨勢穩定,因此被評價為無生存危機的物種。

保護級別

列入《世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄》(IUCN)2016年ver3.1——無危(LC)。