基本分類

政府採購經濟效益

政府採購經濟效益政府採購的巨觀經濟效益和微觀經濟效益,從總體上來說是一致的,但有時也發生衝突,二者一致體現在微觀經濟效益是巨觀經濟效益的基礎,巨觀經濟效益是微觀經濟效益的前提和外部條件。二者衝突體現在巨觀經濟效益不是微觀經濟效益的簡單疊加,如政府採購有公益性的一面,有時為了社會效益要放棄部門利益,如政府為了扶持民族工業發展,要求購買國貨(計算機、汽車、電梯等),再如政府為了扶持高新技術產品、或自主創新產品,政府要高價購買高新技術產品,主動承擔企業的研發風險。從而引導全社會的消費傾向。這些政府採購的微觀經濟效益可能都不好,但長期看巨觀經濟效益是好的。所以,當政府採購的微觀經濟效益和巨觀經濟效益發生矛盾時,必須服從巨觀經濟效益,保證巨觀經濟效益處於最佳狀態。

配置效益

政府採購經濟效益

政府採購經濟效益政府採購規模效益。衡量政府採購規模的指標通常有兩個:絕對規模和相對規模。政府採購的絕對規模是指以一國貨幣單位表示的政府採購的實際數額,即某一時期(通常為某一財政年度)內政府在市場性分配活動中支配社會資源的總量。由於政府採購包括消費性支出和投資性支出,因此,政府採購的絕對規模也可用政府消費性支出總量與政府投資性支出總量之和來表示。政府採購絕對規模指標具有直觀、明了的特點,但它又有無法克服的缺點;一是這一指標不能充分反映政府在市場性分配活動中所占用社會資源的數量在政府可支配資源以及社會資源總量中所占的比重,因而也就無法充分反映政府採購對社會的生產與就業的影響程度;二是絕對規模以本國貨幣為衡量單位,不便進行國際比較;三是絕對規模以現價來表示政府採購的數額,沒有考慮通貨膨脹因素的影響,反映的只是名義上的政府採購規模,很難與幣值變化較大的年份比較。

政府採購的相對規模是指政府採購占財政支出或GDP的比重。選擇財政支出作為分母,是從國家(或政府)支出的角度來衡量一定時期內政府採購相對於財政支出的比例是否合理;選擇GDP作為分母,則是從國家(或政府)收入的角度來衡量一定時期內政府採購相對於GDP的比例是否合理。由於相對規模指標是一種比率,剔除了通貨膨脹因素的影響,反映採購支出的實際規模,因而便於對採購支出規模進行歷史情況的縱向比較和國別之間的橫向比較。

政府採購結構效益。“結構描述的是在規定了邊界的系統內要素的組合關係。系統由兩個方面因素構成,一是要素本身,包括各要素之間質的區別,它決定了系統的基礎,但不能決定系統的功能;二是要素間的相互聯繫和數量的比例關係,這就是結構,相同要素的質與量所產生系統功能的巨大差異主要由系統要素結構決定。”[經濟結構是指經濟系統內的要素間聯結關係,以及要素數量間的比例關係,也就是經濟系統內各要素的配合關係及數量的比例;財政支出的結構,是指在財政支出活動中,各類支出的組合(類別)以及各類支出在總支出中(金額)的比重。根據該定義,人們可以把政府採購結構定義為:政府採購總額中各類支出的組合,以及各類支出在採購支出總額中的比重。它主要包括兩層含義:一是政府採購資金主要用在哪些領域或項目(類別);二是各類採購支出占整個政府採購總額的比重。關於類別,國際上通常把政府採購分為貨物、工程和服務三大類,我國也是按照這種方法分的。按照資源消耗的性質,政府採購的貨物和服務屬於政府消費,工程屬於政府投資。這樣,政府採購也可以分為政府消費性支出和投資性支出兩大類,政府消費性支出和投資性支出占採購支出總額的比重問題便成為研究政府採購結構的重點。

政府採購經濟效益

政府採購經濟效益按照公共財政理論,財政的三大職能是:資源配置、收入分配和巨觀調控職能,這三大職能反映到財政支出的目標上就表現為與財政政策和貨幣政策相一致的四大經濟目標:經濟成長、物價穩定、公平分配和國際收支平衡。在三大職能中,巨觀調控可以在財政資源耗用過程中體現,收入分配可以通過轉移支付體現,而資源配置職能實質上就是政府採購的結構最佳化,只有採購支出結構達到最優,其結構效益也就最佳了。同時,政府採購的結構效益也是圍繞著財政支出的四大經濟目標的:經濟成長是一切巨觀經濟政策的首要目標,政府採購也不例外。採購支出的結構是否合理、是否有效益,可以在很大程度上體現在經濟成長上。政府採購結構效益的一部分表現為促進經濟成長的直接經濟效益,另一部分表現為對國家行政、教育科研衛生、環境保護的間接經濟效益和直接社會效益上。因此,政府採購的結構效益的一個重要衡量指標應該是經濟成長,即對GDP增長的貢獻。

耗用效益

政府採購經濟效益

政府採購經濟效益政府採購的耗用效益可以從巨觀和微觀兩個層面分析。巨觀層面耗用效益是站在政府的立場上,對採購資源耗用總體狀況進行分析。微觀層面的耗用效益是指站在市場的立場上,對每一個採購項目或每一筆採購資金的使用情況進行分析;從巨觀層面看,巨觀耗用效益是指政府採購資源的耗用對經濟社會產生的影響:從採購目的看,為社會提供特定公共產品、滿足政府日常工作需求;從市場效果看,政府是市場最大消費者,政府採購拉動需求,對GDP增長做出貢獻;從穩定經濟的角度看,政府採購作為一種巨觀調控手段,能夠為經濟的穩定和健康發展做出貢獻。對GDP的貢獻量和巨觀調控效益。

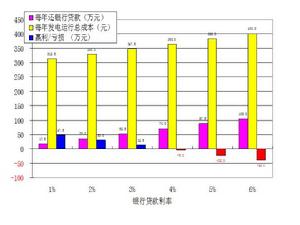

政府採購的微觀耗用效益是政府採購在實施每一個項目中,降低成本、節約資金的效益來體現。成本的降低包括生產成本和交易成本的降低。政府集中採購具有規模效益,所以企業有很大積極性參與,為了拿到政府訂單,企業必須改進技術、降低生產成本,才具有競爭力;政府在組織招標過程中,通過集中採購機構高效和規範性運作,可以降低交易成本,特別是降低了交易成本中的隱形成本。即最大限度的防治商業賄賂、遏制政府購買中的腐敗現象。