內容

成本調整法的內容有:

1.材料計算法

2.折舊計算法

3.費用分攤法

簡介

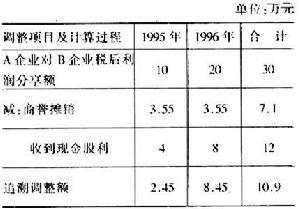

成本法轉換成權益法的追溯調整額

成本法轉換成權益法的追溯調整額材料計算法

成本調整法處理步驟

成本調整法處理步驟在企業中,材料資金是企業流動資金的重要組成部分,材料費用在產品成本中占有很大比率,而且材料種類繁多,變動頻繁。在市場經濟條件下,材料價格是不斷變化的,它隨著市場供求的變化,價格圍繞價值做上下波動。企業購進材料也是分期分批的,材料價格的變動勢必影響產品成本的變化,從而影響企業的利潤,進而影響企業繳納稅款的多少。

把材料費用計入產品成本的方法有以下幾種:

第一種,先進先出法。以購進的材料先發出為假定前提,每次發出材料的實際單價,要按庫存材料中最先購進的那批材料的實際單價計價。採用這種方法要求分清所購每批材料的數量和單價。發出材料時,除逐筆登記發出數量外,還要登記金額,並結出結存的數量和金額。

第二種,全月一次加權平均法。以數量為權數計算每種材料的實際平均單價,作為日常發料憑證的計價依據。全月一次加權平均法是指在月末計算一次平均單價,即以月初庫存材料數量與本月收入材料數量之和,求得材料的平均單價。用該單價乘以發出材料數量,即為發出材料的實際成本。

第三種,移動加權平均法。每收進一次材料就計算一次平均單價,作為日常發料統計的計價依據,其計算公式為:

材料平均單價=以前結餘材料的實際成本+本期收入材料實際成本/以前結餘材料的數量+本批收入材料的數量

發出材料的實際成本=材料平均單價×發出材料數量

第四種,後進後出法,與先進先出法恰恰相反,把後購進材料的費用先計入產品成本。

不同的計算方法,為企業避稅奠定了基礎。

折舊計算法

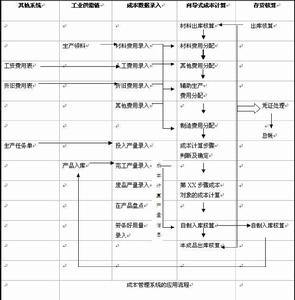

成本管理系統

成本管理系統折舊提取出來之後是要加入當期生產成本的,這就關係到成本的大小,直接影響企業的利潤水平,從而影響所納稅金。從表面上看,固定資產的價值是既定的,採用什麼方法提取折舊,不論提取多長時間,其總的折舊額是固定的,似乎不會影響到企業總的利潤水平及稅金。其實,仔細分析一下就會發現,在採用累進稅率的情況下,過高的利潤額會引起過高部分對應稅率的偏高,這樣折舊便可作為一個調節劑,以避免企業的利潤出現忽高忽低現象,減少企業的納稅。

折舊的計算方法主要有兩種:

第一種,平均年限法。以固定資產應提的折舊總額除以預計使用年限,求得每年平均應提折舊額。也就是讓固定資產在其使用時間內是逐步地、平均地把它的價值轉移到產品成本中去,固定資產轉移價值的大小,同使用年限成反比。其計算公式為:

固定資產年折舊額=[固定資產原值-固定資產淨殘值(預計殘值-預計清理費用)]/(固定資產預計使用年限)

第二種,加速折舊法。為了適應科技發展的需要,加速設備的更新換代,不按固定資產的實際使用年限,而按比固定資產使用壽命短的年限提取折舊額。

費用分攤法。

企業費用開支有很多種內容,如勞務費用開支、管理費用開支、福利費用開支等。

在所有費用開支方面,勞務費用和管理費用開支最為普遍,也是企業費用開支中兩項最主要的內容。

通常所用的費用分攤方法主要有三種:

第一種,平均分攤法。把一定時間內發生的費用平均攤到每個產品的成本中,它使費用的發生比較穩定、平均,避免產品成本的忽高忽低,從而避免了利潤過高而帶來的高稅率。

第二種,實際費用攤銷法。根據實際發生的費用進行攤銷,多則多攤,少則少攤,沒有就不攤,任其自然,這樣就達不到避稅的目的。

第三種,不規則攤銷法。根據經營者需要進行費用攤銷,可能將一筆費用集中攤入某一產品成本中,也可能在另一批產品中一分錢費用也不攤。這種方法最為靈活。

企業如果運用得好,可以達到事半功倍的效果。特別是當企業的經營不太穩定,造成利潤額每月差別較大時,該方法可以起到平衡的作用,利高時多攤,利低時少攤,從而有效地避稅。

運用

成本調整法

成本調整法某一生產企業為保證其生產經營活動的正常進行,必須有可供一年生產用的庫存材料。1999年,該企業共進貨6次,在1999年底,該廠銷售產品10000件,假定該產品市場銷售價格為30元,除材料費用外,其他費用開支每件5元。

次數進貨數量單價總價

第一次5000件15元75000元

第二次6000件16元96000元

第三次2500件20元50000元

第四次8500件21元178500元

第五次5000件18元90000元

第六次7000件20元140000元

假如該廠本期無其他調整事項,則:

應納稅所得額=300000-244000=56000(元)

採購成本評估

採購成本評估採用加權平均法,有關計算如下:

本期進貨材料單價=(7500+96000+5000+178500+90000+140000)/(5000+6000+25000+85000+5000+7000)=18、51(元)

本期材料成本=18、51×10000=185100(元)

其他生產費用=5×10000=50000(元)

本期生產成本=185100+50000=235100(元)

顯然,在這個例子中先進先出法計算材料成本使企業產品銷售所承擔的稅負最重,納稅額最多,加權平均法次之,後進後出法稅負最輕、最少。

當然,這個例子有其自身的局限性。先進先出法與後進後出法本身不一定哪個更好,這主要看企業如何運用,在這個例子中用後進後出法比用先進先出法的稅負要低,主要是因為最後一批材料價格高於第一批價格。企業完全可以從自身需要出發,選擇使自己受益最大的計算方法。

2、折舊計算法的運用。

對於納稅企業來說,採用什麼樣的折舊方法在理論上並沒有什麼區別,因為在利潤率不變的情況下,企業的固定資產總是要補償的,只是不同的折舊方法所產生的補償時間有早晚之分罷了。但是,實際生活中的情況並不是這樣,由於不同折舊方法造成的年折舊提取額的不同直接關係到利潤額受沖減的程度,因而造成累進稅率制度下納稅的差異,從下面的例子中可以看出這種差異。

3、費用分攤法的套用。

成本調整法

成本調整法該生產加工企業一年內銷售收入分別為:

一季度45000元、二季度32000元。

三季度48000元、四季度49000元。

該生產加工企業一年內各項費用分別為:

一季度27000元、二季度25500元。

三季度32500元、四季度30500元。

該生產加工企業適用稅率為:

每季利潤收入在7500元以下,稅率18%

每季利潤收入7500~25000元,稅率27%

每季利潤收入2.5萬元以上,稅率33%

A.企業採用實際費用分攤時,第一季度利潤收入為:

(45000-27000)=18000(元)

成本調整法成本核算

成本調整法成本核算平均單位銷售收入所含費用的額變為:

27000+25500+32500+30500/45000+32000+48000+49000=0.663元

第一季度利潤收入為:

45000-(45000×0.663)=15165(元)

應納稅額為:

(15165-7500)×27%+7500×18%=3419.5(元)

稅負為:3419.5元/15165元×100%=22.55%

C.不規則攤銷法。這是指生產者根據自己需要進行的費用攤銷,因而它無什麼共同規律可言,但更加靈活。當企業獲利過高時,為降低所適用的稅率,往往使成本中所含費用過高,以沖減利潤;當企業利潤低的時候則少攤,以達到避稅的目的。當然這種情況是較少見的,因為企業所得稅是按年徵收的。

從上述分析可以看出,平均費用分攤法是抵消利潤。減少納稅的最佳選擇,只要生產經營者不是短期經營,而是長期從事某一種經營活動,那么將一段時期內(如五年)發生各項費用進行最大限度地平均,那么就可以將這段時期獲得的利潤進行最大限度地平均,這樣就不會出現某個階段利潤額及納稅額過高的現象,從而實現有效地避稅