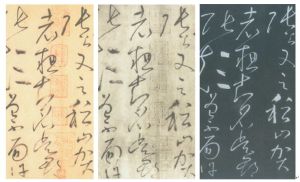

懷素《自敘帖》的台北故宮本、流日殘卷本、契蘭堂真本

懷素《自敘帖》的台北故宮本、流日殘卷本、契蘭堂真本懷素《自敘帖》真跡的發現者和鑑定者是我國著名的文物書畫鑑定家張紫石。據其研究,在傳世的數本《自敘帖》中,《契蘭堂本》的祖本才是懷素《自敘帖》真跡,這一重大科研成果,獲得了海內外相關學術界的普遍認同。

懷素(737-799後)是唐代“草聖”,字藏真,湖南永州零陵人(今零陵),與張旭合稱為“顛張醉素”。懷素的狂草,筆法高妙,章法奇崛,藝術成就極高。傳世書法名跡有《自敘帖》、《苦筍帖》、《論書帖》、《小草千字文》等。其中《自敘帖》以狂草書就,被譽為“天下第一草書”,懷素創作於777年。然而,《自敘帖》的真跡,最初收藏於南唐內府,北宋初年藏於蘇易簡家,再傳至其孫蘇舜欽之手。蘇家所藏懷素《自敘帖》一直被公認為懷素真跡,但自蘇舜欽去世後,據米芾等記載,蘇家就有數本《自敘帖》存世,其中真偽問題自北宋後期便陷入謎團之中。宋人曾紆在台北故宮博物院所藏懷素名下《自敘帖》卷後題跋中言:“藏真(懷素字)自敘,世傳有三。”自此,《自敘帖》真相就眾說紛紜,長期不為人知,千載以來,傳世的多本《自敘帖》就難辨真偽,被稱為“千年謎案”。

據海內外研究者統計,自宋代以來,懷素名下《自敘帖》至少有5本。而據張紫石的不完全統計,更達7本以上之多。其中台北故宮本(墨跡本)、流日殘卷本(墨跡影印本)、契蘭堂本(重刻本),成為蘇家一繫懷素《自敘帖》的真偽的論辯焦點。

二十世紀初,朱家濟撰文提及明清之際鑑藏家對台北故宮本真偽的質疑。自八十年代以來,懷素《自敘帖》真偽問題在海峽兩岸和國際學術界引發軒然大波。著名古書畫鑑定家啟功、徐邦達相繼撰文,論述台北故宮《自敘帖》並非真跡,而是摹臨本。啟功率先依據契蘭堂本考證研究,提出其認為三本傳世懷素《自敘帖》(台北故宮本、流日殘卷本、契蘭堂本)皆為摹本的“三本皆摹”說。徐邦達發表了“臨本說”的觀點。朱關田則認為《自敘帖》純粹是出於後人臆造,否定《自敘帖》出自懷素之手。繼而肖燕翼和台灣李郁周等學者也紛紛著書立說,論及其偽,提出“明人偽”等說。2004年,台北舉辦研討會,雲集世界各地研究者,期間,海外學者傅申出版《書法鑑定兼懷素自敘帖臨床診斷》一書,否定啟功和徐邦達等人偽摹本與臨本的結論,提出傾向真跡的“映寫說”,與會一些學者甚至直接認定台北故宮本就是懷素真跡。然而2005年,傅申根據友人提供的日本影印的流日殘卷本進行研究,撰文《確證故宮本自敘帖為北宋映寫本》,推翻前論,否定“真跡說”,提出其新的“三本皆偽”說。

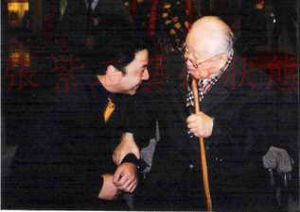

張紫石(左)與啟功(右)

張紫石(左)與啟功(右)2014年末至2015年初,張紫石連續發表《自敘帖、書譜、千字文“南昌縣印”斷代探賾》、《確證自敘帖“群玉中秘”、“秋壑圖書”為偽印》、《確證自敘帖非“三本皆偽”而是“一真兩摹”》等數篇重量級學術論文,公布其最新研究成果,以無可辯駁的鐵證,大量的客觀事實,抽絲剝繭,縝密論證傳世三本懷素《自敘帖》的真相是“一真兩摹”,並非“三本皆偽”,指出傅申論證中的錯謬而否定其說。他從其所創的“現代科學實證鑑定法”的角度考鑒傳世的《契蘭堂刻本》為懷素《自敘帖》“真本”,即其祖本就是北宋蘇舜欽家所遞藏的懷素真跡,而台北故宮本和流日殘卷本則為宋代影摹本。這一重大發現,從根本上否定了以往學術界關於懷素並非《自敘帖》作者的誤說,進一步鞏固了懷素及其狂草(特別是《自敘帖》)的重要歷史地位,可謂填補了中國書法史及其研究的一大學術空白。張紫石並指出:“唐代以懷素和張旭等為代表的草書藝術,尤其是懷素的狂草的出現,標誌著歷史悠久的中國書法藝術的全面成熟與完全獨立。”“中國人早在八世紀開創出的富於意象表現和抽象主義色彩,無比奔放自由的狂草書風,意味著漢字書法藝術的完全獨立,而其對世界漢字書法藝術的現代和後現代性探索,仍具有著無限的昭示性和啟迪意義。”(《自敘學》)

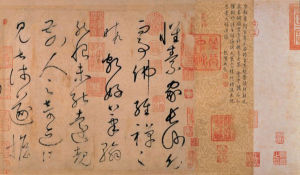

台北故宮藏《自敘帖》墨跡卷

台北故宮藏《自敘帖》墨跡卷雖然,據張紫石的研究,台北故宮藏《自敘帖》墨跡卷的作者並非懷素,而是另有其人。懷素當年所書《自敘帖》的原作,可能在宋末元初時就已滅失,但幸而有賴於《契蘭堂刻本》這一宋代秘府拓本的纖毫畢現的精美翻刻本的存在,以及逼真影摹的台北故宮墨跡本和流日殘卷本,讓今天的我們能夠對懷素狂草這一傳統藝術瑰寶進行深入地比較研究與學習,得以窺見《自敘帖》這一唐代“草聖”懷素狂草那跡近真實的絕代藝術風貌。

懷素《自敘帖》真跡的發現,是迄今為止“自敘學”一系列相關研究取得的重大成果之一,將對懷素及其草書藝術和唐宋以後的草書發展與研究,帶來深遠的影響。