簡介

北京慶王府

北京慶王府該府原是道光朝大學士琦善的第宅。因琦善擅許割讓香港獲罪,被逮捕查辦並籍沒家產。其宅被沒收後閒置。鹹豐初年,恭親王奕訢獲賜慶親王老府為邸,居住該邸的慶親王永璘六子綿性之子奕劻(已世襲遞降至輔國將軍)遷至閒制的原琦善宅。據鹹豐五年(1855年)內務府檔案記載:“奕劻奉旨賞換定阜大街官房一所,共記一百六十餘間”。

光緒十年(1884年),奕劻被晉封為慶郡王后,按王府規制對住宅進行了改建,其府始稱為王府。10年後,奕劻又晉慶親王。又過14年,更得到以親王世襲罔替的不世懋賞。

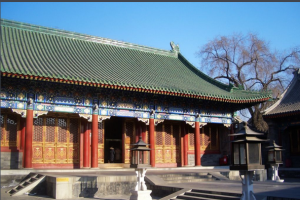

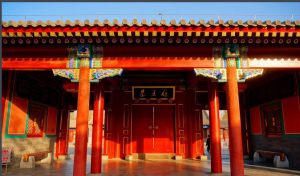

該府占地寬敞。建築宏偉。府之範圍:東起松樹街,西至德內大街,南起定阜街,北至延年胡同。府中建築分為東、中、西3部分,5個並排院落。中部是主要殿堂,其中大部分已被拆除建成了樓房,只剩一座後寢孤立著。東部亦被改建得面目全非。保存基本完整的西部,是王府的居住區,有3組並排的院落。錯落的屋宇,曲折的迴廊,都呈現出華麗的精緻面貌。原廳堂各有名稱,並懸掛匾額。在小宮門北的第三進院落中,有面闊5間的正房(帶有一房之深的廊子,4根朱紅大柱挺立其間,灰色筒瓦雙脊頂),此房是奕劻居住的“宜奮堂”,其書房右為“約齋”,客廳叫“契蘭齋”。其他還有靜觀堂”、“承蔭堂”、“樂有餘堂”(其長子載振的住室)“愛日堂”等等。

民國年間,匾額遺失。西部院落最後是座二層樓,俗稱繡樓或梳妝樓,也叫“卍”字樓。形制獨特新穎,雕鏤彩繪精緻細膩,活潑空靈,別具風格。該樓呈倒“凹”字形,正面面闊5間,左右兩翼內側面闊4間、外側面闊6間,有紅廊柱、紅欄桿,間有黃“卍”字形木雕。後園中原有一座大戲樓,分為上下二層,1310平方米,可容納約400人,每逢奕劻父子大壽或府中有喜慶事時,便請戲班連演3天京劇,據說當時的著名京劇演員譚鑫培、王瑤卿、陳德霖、楊小樓等都到此唱過戲。“文化大革命”中的1971年2月4日晚,在演出《紅燈記》時,後台劇務人員因吸菸不慎引燃道具、幕布等,火勢蔓延後將該戲樓焚毀。後在戲樓遺址上建起了禮堂。

1949年後,京津衛戍區司令部設此,為北京市重點保護文物。

歷史

和珅舊宅

北京慶王府

北京慶王府再後,永璘之孫奕劻在鹹豐二年承襲貝勒爵。同治十一年晉郡王銜。光緒二十年懿旨封為慶親王,三十四年又以親王世襲罔替。成為自順承郡王勒克德渾以來,二百五十年間,第一位以宗室旁枝身份獲得世襲罔替特權的鐵帽子王。

清鹹豐元年

清鹹豐元年(1851),剛剛即位的鹹豐皇帝就命住在柳蔭街,和碩慶親王府里的輔國將軍奕劻立即搬出,將王府上交內務府管理。鹹豐二年(1851)鹹豐皇帝將和碩慶親王府賞給自己的六弟和碩恭親王奕欣居住,改府名為和碩恭親王府。由於當時的欽差大臣、兩廣總督兼粵海關監督、一等侯琦善因在鴉片戰爭中擅自割地,喪權辱國,被道光皇帝革職抄家,將其位於今廠橋定阜街的宅第充公。琦善的宅第一直無人居住,鹹豐皇帝就賞給了奕劻,這就是現在和碩慶親王府的前身。

光緒十年

慶親王府

慶親王府建築

和碩慶親王府建築分為東、中、西3個部分。東部建築現所剩不多早已改建。中部建築於民國年間失過火,現只有後寢等房屋。西部現有3組院落和繡樓等建築基本保存完整。

解放後,和碩慶親王府為某部隊辦公用地。

王府主人

奕劻

慶親王

慶親王子嗣

嫡福晉博羅忒氏,總督裕謙之女;側福晉共6位。

長子慶親王載振,系大側福普合佳氏生;(載振生三子:長子溥鍾,次子溥銳,三子溥銓)

二子鎮國將軍載攜,為四側福晉劉佳氏生;

三子載授,早夭;

四子未命名,早夭;

五子領頭品頂戴載掄,為四側福晉劉佳氏生。(載掄生一子:長子溥鈺)

六子載搢,早夭。

![慶王府[北京] 慶王府[北京]](/img/0/9fe/nBnauM3X3IDO0EjMwMjMycTOxUTMxMTNwgTMxADMwAzMwIzLzIzL4gzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)