人物簡介

愛德華·馮·拜農

愛德華·馮·拜農

愛德華·馮·拜農 1931—1938年任 阿姆斯特丹音樂廳樂團第二指揮,後任 門蓋爾貝格的副手;1945年 門蓋爾貝格因二戰期間的表現而受 罷黜後,他接任為首席指揮,並常在 倫敦愛樂樂團任客座;1956—1959年任 洛杉磯愛樂樂團首席指揮。

其指揮注重傳統風格,穩健紮實,自然莊重,追求自然、優雅、浪漫、色彩柔和地對作品進行中性詮釋,是一位極具風格的指揮家。

可惜這位指揮家自在阿姆斯特丹就任後就疾病纏身, 1959年4月13日在與樂團合作 彩排時因 心臟病發病逝於指揮台上,同樣擔任指揮家的 兒子曾指出,拜農的指揮態度與其說是 詮釋,倒不如說是 了解音樂本身,只有直接掌握音樂的 內在動機,才能將音樂的 精神直接傳達給聽者。

人物評價

指揮大師

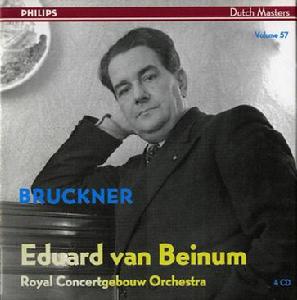

愛德華·馮·拜農錄製的音樂CD封面

愛德華·馮·拜農錄製的音樂CD封面 多虧 LP和 CD的發明,有一些作品保存下來。如今他的作品存留在 CD上的很少。但是這並不能動搖他作為一個傑出的指揮家的地位。這批音樂與 藝術公司新發行的唱片也證明了他是 20世紀以來 世界上偉大的 指揮家之一。

顯然范·拜農是一位非常謙虛的指揮家,而這在指揮界中是罕見的。他經常將自己比喻成為“聽眾與作曲家之間的橋樑”,儘量避免作品被樂團誇張地理解和表現。他的藝術才能涉及也非常廣泛,從巴洛克時代到今天這個時代的音樂。你可以在他的作品中感覺得到他與著名的指揮大師 馬勒和 布魯克納一樣出色。如果他也能夠活到這樣錄音技術非常成熟的今天(他已經去世,與米特羅波羅斯一樣死於一次排練),他的作品肯定也能 家喻戶曉。

錄音評述

范·拜農

愛德華·馮·拜農錄製的音樂CD封面

愛德華·馮·拜農錄製的音樂CD封面 雖然這些演奏是屬於保守型的,但演奏效果一點也不令人乏味。 柏遼茲(Decca,1946)被詮釋成為愛情的描繪者。范·拜農對作品每一處變化的情感非常敏感,而且詮釋得恰到好處,結尾也清晰而不混亂。

斯特拉文斯基

愛德華·馮·拜農錄製的音樂唱片

愛德華·馮·拜農錄製的音樂唱片 巴托克的協奏曲是樂團的保留曲目。范·拜農是第二位為它錄音的指揮( 弗里茨·萊納是第一位),而他的錄音因精巧的節奏和幽默感而著名。兩部雷格的作品完成於1943年5月,由Polydor公司製作,而范·拜農被當之無愧地認為是將此作品演奏得最為精美的指揮大師。

人物錄音

唱片信息EMI 20世紀

愛德華·馮·拜農(20世紀指揮家系列)

愛德華·馮·拜農(20世紀指揮家系列) 唱片號: EMI CLASSICS/ IMG ARTISTS 5 75941 2

指揮:愛德華·馮·拜農

錄音地點:阿姆斯特丹音樂會堂(1,2,4,6);斯圖加特州立劇院(3,5);倫敦金斯威音樂廳(7) 時間: 1956年4月10日(1,4);1957年5月22-25日(2); 1955年9月16日(3,5); 1956年5月29日(6),1949年5月13日(7),3和5是現場錄音,首次發行 錄音曲目

CD 1 托馬斯(Ambroise THOMAS,1811-1896):迷娘:序曲(1) 舒伯特:第6交響曲(2) 勃拉姆斯:第2交響曲(3) CD 2 奧托·尼可萊(1810-1849):溫莎的風流娘兒們(Die lustigen Weiber von Windsor)序曲(4)理查·施特勞斯:唐璜(5) 里姆斯基-柯薩科夫:天方夜譚(6) 埃爾加:安樂鄉(在倫敦)(7) 演奏:阿姆斯特丹音樂會堂管弦樂團(1-6) 倫敦愛樂樂團(7)

詳盡評述當我

愛德華·馮·拜農錄製的音樂唱片

愛德華·馮·拜農錄製的音樂唱片 馮?拜農接手門格爾貝格指揮阿姆斯特丹音樂會堂,直到他過早的去世。他也是倫敦愛樂樂團(1949-1951,後來海汀克也與樂團有過一段愉快的時光)和洛杉磯愛樂樂團(1956-1957)的首席指揮。

儘管在“20世紀偉大指揮家”系列中收錄的 托斯卡尼尼、福特萬格勒、 布魯諾·瓦爾特、斯托科夫斯基以及其他一些指揮家並沒有引起太多的疑義,其他一些收錄(和未收錄)的指揮家卻已經產生了激烈的爭論。公平地說,不論好壞拜農指揮的風格與後來的海汀克相似,具有“穩重而不興奮”的特徵。對於這些爭議,這輯唱片的發行也期望能夠給出一些自身的觀點。

在這兩張唱片中,馮?拜農是如何表現的呢?在一些樂章——第一樂章的結尾部分或者是第二樂章中漸強的那部分——雖然我必須承認我並不是非常欣賞,但是舒伯特的交響曲卻有一種強健的活力來吸引聽眾。還有一點,第一

愛德華·馮·拜農錄製的音樂CD封面

愛德華·馮·拜農錄製的音樂CD封面 令人費解?可能,但是我並沒有被要求宣布是否這張唱片是舒伯特《第6交響曲》一個值得購買的版本(總體來看,如果你不介意50年代的單聲道)。我被要求來評判這張唱片是否證明愛德華?馮?拜農應當在“20世紀偉大指揮家”之列。我不得不說,考慮到與之合作的非常優秀的樂團,從這個曲目來看,他並未顯得是一位特別傑出的指揮家。

幸運的是,勃拉姆斯的作品就要好很多,有力而快速,並且對樂曲的結構有著可靠的把握。但是,如果聆聽一下拜農的前任門格爾貝格指揮同一樂團在1940年的版本,你就會發現(儘管聲音上的局限)馮?拜農的演繹似乎在細節的刻畫上顯得不夠清晰,在弦樂的一致性方面老門也要比馮?拜農的來得優秀。那確實是傑出的指揮。當然,門格爾貝格的名聲並不太好,但是他的“變化”並沒有過多地影響對這首特定的交響曲的指揮,在終樂章中那種逐漸加速的“變化”顯得有些粗俗,這在拜農的演繹中沒有出現。如果你期望聽到比門格爾貝格更為富有條理的演繹,那么鮑爾特就比較好些,他既有馮?拜農的急速,對樂段的處理又有著很寬的動態。

第2張

愛德華·馮·拜農錄製的音樂CD封面

愛德華·馮·拜農錄製的音樂CD封面 我對埃爾加的了解是從Ace of Clubs系列中的LP開始的,其中包括《安樂鄉》和大提琴協奏曲,這些都是馮?拜農指揮的。我還沒有聽過更好的,因此這不是一個“感興趣的局外人的觀點”。序曲的演奏自然而充滿活力,在樂章中有著在家般的感受,而在情人的主題中又有著孤獨的情緒。很難想像馮?拜農讓這支在1949年才重建起來的樂團演奏出了愛德華時代倫敦正午的感受。但是,可能我們並不應該認為是埃爾加“試圖”創作愛德華時代的英格蘭。他只是用了一種普遍的語言,任何一位想要去理解的“局外人”都可以弄懂他。

對於

愛德華·馮·拜農錄製的音樂CD封面

愛德華·馮·拜農錄製的音樂CD封面 有沒有馮·拜農的錄音,哪怕只有一張,可以作為參照,或者是整個時代的里程碑?如果有,那就是沒有在此被收錄。桑德斯指出,拜農指揮的巴托克的《為弦樂器、打擊樂和 鋼片琴的音樂》有著“不可比擬的張力和節奏上的動力”,那為什麼我們不能聽到它呢?也許馮·拜農確實屬於“20世紀偉大指揮家”,但是這輯唱片並沒有給我們帶來例證。