《復性書》

正文

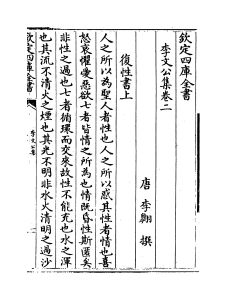

《四庫全書》版《復性書》

《四庫全書》版《復性書》 《 復性書》認為“人之性皆善”,“百姓之性與聖人之性弗差”。同時又認為“人之所以惑其性者,情也。喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲七者,皆情之所為也。情既昏,性欺匿矣”。他主張 性善情惡,認為人們由於受到七情的蒙蔽,故本性藏而不露。唯有除去情慾,善性才能恢復,並可超凡入聖。這是取名《復性書》的主要含義。李翱認為,去情復性的方法,是教人“忘嗜欲”,排除物慾的干擾,加強內心修養,以達到所謂空寂安靜的”至誠“境界。《復性書》融合老子與道家的復性論,發揚 《中庸》思想,反對佛教,因而是融合儒道兩家思想的產物。

復性書上

人之所以為聖人者性也,人之所以惑其性者情也。喜怒哀懼愛惡欲,七者皆情之所為也。情既昏,性斯匿矣。非性之過也,七者循環而交來,故性不能充也。水之渾也,其流不清,火之煙也,其光不明,非水火清明之過,沙不渾,流斯清矣,煙不郁,光斯明矣。情不作,性斯充矣,性與情不相無也。

雖然,無性則情無所生矣。是情由性而生,情不自情,因性而情,性不自性,由情以明。性者天之命也,聖人得之而不惑者也;情者性之動也,百姓溺之而不能知其本者也。聖人者豈其無情耶?聖人者,寂然不動,不往而到,不言而神,不耀而光,製作參乎天地,變化合乎陰陽,雖有情也,未嘗有情也。然則百姓者,豈其無性耶?百姓之性與聖人之性弗差也,雖然,情之所昏,交相攻伐,未始有窮,故雖終身而不自睹其性焉。火之潛于山石林木之中,非不火也;江河淮濟之未流而潛于山,非不泉也。石不敲,木不磨,則不能燒其山林而燥萬物;泉之源弗疏,則不能為江為河,為淮為濟,東匯大壑,浩浩蕩蕩,為弗測之深。情之動靜弗息,則不能復其性而燭天地,為不極之明。

故聖人者,人之先覺者也。覺則明,否則惑,惑則昏,明與昏謂之不同。明與昏性本無有,則同與不同二皆離矣。夫明者所以對昏,昏既滅,則明亦不立矣。是故誠者,聖人性之也,寂然不動,廣 大清明,照乎天地,感而遂通天下之故,行止語默,無不處於極也。復其性者賢人,循之而不已者也,不已則能歸其源矣。《易》曰:「夫聖人者,與天地合其德,日月合其明,四時合其序,鬼神合其吉凶,先天而天不違,後天而奉天時。天且勿違,而況於人乎?況於鬼神乎?」此非自外得者也,能盡其性而已矣。子思曰:「惟天下至誠為能盡其性。能盡其性,則能盡人之性。能盡人之性,則能盡物之性。能盡物之性,則可以贊天地之化育。可以贊天地之化育,則可以與天地參矣。其次致曲,曲能有誠,誠則形,形則著,著則明,明則動,動則變,變則化,唯天下至誠為能化。」聖人知人之性皆善,可以循之不息而至於聖也,故制禮以節之,作樂以和之。安於和樂,樂之本也;動而中禮,禮之本也。故在車則聞鸞和之聲,行步則聞佩玉之音,無故不廢琴瑟,視聽言行,循禮法而動,所以教人忘嗜欲而歸性命之道也。道者至誠而不息者也,至誠而不息則虛,虛而不息則明,明而不息則照天地而無遺,非他也,此盡性命之道也。哀哉!人皆可以及乎此,莫之止而不為也,不亦惑耶?

昔者聖人以之傳於顏子,顏子得之,拳拳不失,不遠而復其心,三月不違仁。子曰:「回也其庶乎屢空。」其所以未到於聖人者一息耳,非力不能也,短命而死故也。其餘升堂者,蓋皆傳也,一氣之所養,一雨之所膏,而得之者各有淺深,不必均也。子路之死也,石乞孟以戈擊之,斷纓,子路曰:「君子死,冠不免。」結纓而死。由非好勇而無懼也,其心寂然不動故也。曾子之死也,曰:「吾何求焉,吾得正而斃焉,斯已矣。」此正性命之言也。子思仲尼之孫,得其祖之道,述《中庸》四十七篇,以傳於孟軻。軻曰「我四十不動心」,軻之門人達者公孫丑、萬章之徒,蓋傳之矣。遭秦滅書,《中庸》之不焚者,一篇存焉。於是此道 廢缺,其教授者,惟節文、章句、威儀、擊劍之術相師焉,性命之源,則吾弗能知其所傳矣。

道之極於剝也必復,吾豈復之時耶?吾自六歲讀書,但為詞句之學,志於道者四年矣,與人言之,未嘗有是我者也。南觀濤江入于越,而吳郡陸亻參存焉,與之言之,陸亻參曰:「子之言,尼父之心也。東方如有聖人焉,不出乎此也,南方如有聖人焉,亦不出乎此也。惟子行之不息而已矣。」於戲!性命之書雖存,學者莫能明,是故皆入於莊、列、老、釋。不知者謂夫子之徒不足以窮性命之道,信之者皆是也。有問於我,我以吾之所知而傳焉,遂書於書,以開誠明之源,而絕廢棄不揚之道,幾可以傳於時,命曰《復性書》,以理其心,以傳乎其人。於戲!夫子復生,不廢吾言矣。

復性書中

或問曰:「人之昏也久矣,將復其性者,必有漸也,敢問其方。」

曰:「弗慮弗思,情則不生,情既不生,乃為正思。正思者, 無慮無思也。《易》曰:『天下何思何慮。』又曰:『 閑邪存其誠。』《詩》曰:『思無邪。』」

曰:「已矣乎?」

曰:「未也,此齋戒其心者也,猶未離於靜焉。有靜必有動,有動必有靜,動靜不息,是乃情也。《易》曰:『吉凶悔吝,生於動者也。』焉能復其性耶?」

曰:「如之何?」

曰:「方靜之時,知心無思者,是齋戒也。知本無有思,動靜皆離,寂然不動者,是至誠也。《中庸》曰:『誠則明矣。』《易》曰:『天下之動,貞夫一者也。』」

問曰:「不慮不思之時,物格於外,情應於內,如之何而可止也?以情止情,其可乎。」

曰:「情者性之邪也,知其為邪,邪本無有。心寂然不動,邪思自息。惟性明照,邪何所生?如以情止情,是乃大情也,情互相止,其有已乎?《易》曰:『顏氏之子,其 殆庶幾乎?有不善未嘗不知,知之未嘗復行也。』《易》曰:『不遠復,無悔,元吉。』」

問曰:「本無有思,動靜皆離。然則聲之來也,其不聞乎?物之形也,其不見乎?」

曰:「不睹不聞,是非人也,視聽昭昭而不起於見聞者,斯可矣。無不知也,無弗為也。其心寂然,光照天地,是誠之明也。《大學》曰:『致知在格物。』《易》曰:『易無思也,無為也,寂然不動,感而遂通天下之故。非天下之至神,其孰能與於此?』」

曰:「敢問『致知在格物』何謂也?」

曰:「物者萬物也,格者來也,至也。物至之時,其心昭昭然明辨焉,而不應於物者,是致知也,是知之至也。知至故意誠,意誠故心正,心正故身修,身修而家齊,家齊而國理,國理而天下平。此所以能參天地者也。《易》曰:『與天地相似,故不違;知周乎萬物,而道濟天下,故不過;旁行而不流,樂天知命,故不憂;安土敦乎仁,故能愛;範圍天地之化而不過,曲成萬物而不遺,通乎晝夜之道而知,故神無方而易無體。一陰一陽之謂道。』此之謂也。」

曰:「生為我說《中庸》。」

曰:「不出乎前矣。」

曰:「我未明也,敢問何謂『天命之謂性』?」

曰:「人生而靜,天之性也,性者天之命也。」

「『率性之謂道』何謂也?」

曰:「率,循也,循其源而反其性者,道也。道也者,至誠也。至誠者,天之道也。誠者定也,不動也。」

「『修道之謂教』何謂也?」

故曰:「誠之者,人之道也。誠之者,擇善而固執之者也。修是道而歸其本者明也。教也者,則可以教天下矣,顏子其人也。『道也者,不可須臾離也,可離非道也。』說者曰:其心不可須臾動焉故也。動則遠矣,非道也。 變化無方,未始離於不動故也。『是故君子戒慎乎其所不睹,恐懼乎其所不聞,莫見乎隱,莫顯乎微,故君子慎其獨也。』說者曰:不睹之睹,見莫大焉,不聞之聞,聞莫甚焉。其心一動,是不睹之睹,不聞之聞也,其復之不遠矣。故君子慎其獨,慎其獨者,守其中也。」

問曰:「昔之註解《中庸》者,與生之言皆不同,何也?」

曰:「彼以事解者也,我以心通者也。」

曰:「彼亦通於心乎?」

曰:「吾不知也。」

曰:「如生之言,修之一日,則可以至於聖人乎?」

曰:「十年擾之,一日止之,而求至焉,是孟子所謂以杯水而救一車薪之火也。甚哉!止而不息必誠,誠而不息則明,明與誠終歲不違,則能終身矣。 造次必於是,顛沛必於是,則可以希於至矣。故《中庸》曰:『至誠無息,不息則久,久則徵,徵則悠遠,悠遠則博厚,博厚則高明。博厚所以載物也,高明所以覆物也,悠久所以成物也。博厚配地,高明配天,悠久無疆。如此者,不見而章,不動而變, 無為而成,天地之道,可一言而盡也。』」

問曰:「凡人之性,猶聖人之性歟?」

曰:「桀紂之性,猶堯舜之性也。其所以不睹其性者,嗜欲好惡之所昏也,非 性之罪也。」

曰:「為不善者非性耶?」

曰:「非也,乃情所為也。情有善有不善,而性無不善焉。孟子曰:『人無有不善,水無有不下。夫水,搏而躍之,可使過顙,激而行之,可使在山。是豈水之性哉,其所以導引之者然也。人之性皆善,其不善亦猶是也。』」

問曰:「堯舜豈不有情耶?」

曰:「聖人至誠而已矣。堯舜之舉十六相,非喜也。流共工,放兜,殛鯀,竄三苗,非怒也。中於節而已矣。其所以皆中節者,設教於天下故也。《易》曰:『知變化之道者,其知神之所為乎?』《中庸》曰:『喜怒哀樂之未發謂之中,發而皆中節謂之和。中也者,天下之大本也。和也者,天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。』《易》曰:『唯深也,故能通天下之志;唯幾也,故能成天下之務;唯神也,故不疾而速,不行而至。』聖人之謂也。」

問曰:「人之性猶聖人之性,嗜欲愛憎之心,何因而生也?」

曰:「情者妄也,邪也。邪與妄則無所因矣。妄情滅息,本性清明,周流六虛,所以謂之能復其性也。《易》曰:『乾道變化,各正性命。』《論語》曰:『朝聞道,夕死可矣。』能正性命故也。」

問曰:「情之所昏,性即滅矣,何以謂之猶聖人之性也?」

曰:「水之性清澈,其渾之者沙泥也。方其渾也,性豈遂無有耶?久而不動,沙泥自沈。清明之性,鑒於天地,非自外來也。故其渾也,性本勿失,及其復也,性亦不生。人之性,亦猶水之性也。」

問曰:「人之性本皆善,而邪情昏焉,敢問聖人之性,將復為嗜欲所渾乎?」

曰:「不復渾矣。情本邪也,妄也, 邪妄無因,人不能復。聖人既復其性矣,知情之為邪,邪既為明所覺矣,覺則無邪,邪何由生也?伊尹曰:『天之道,以先知覺後知,先覺覺後覺者也。予天民之先覺者也,予將以此道覺此民也,非予覺之而誰也?』如將復為嗜欲所渾,是尚不自覺者也,而況能覺後人乎?」

曰:「敢問死何所之耶?」

曰:「聖人之所明書於策者也,《易》曰『原始反終』,故知死生之說,『精氣為物,遊魂為變』,是故知鬼神之情狀,斯盡之矣。子曰:『未知生,焉知死?』然則原其始而反其終,則可以盡其生之道。生之道既盡,則死之說不學而自通矣。此非所急也,子修之不息,其自知之,吾不可以章章然言且書矣。」

復性書下

晝而作,夕而休者,凡人也。作乎作者,與萬物皆作;休乎休者,與萬物皆休,吾則不類於凡人,晝無所作,夕無所休。作非吾作也,作有物;休非吾休也,休有物。作耶休耶?二者皆離而不存。予之所存者,終不亡且離矣。人之不力於道者,昏不思也。天地之間,萬物生焉,人之於萬物,一物也,其所以異於禽獸蟲魚者,豈非道德之性全乎哉?受一氣而成形,一為物而一為人,得之甚難也。生乎世,又非深長之年也。以非深長之年,行甚難得之身,而不專於大道,肆其心之所為,則其所以自異於禽獸蟲魚者亡幾矣。昏而不思,其昏也終不明矣。吾之生二十有九年矣,思十九年時如朝日也,思九年時亦如朝日也。人之受命,其長者不過七十、八十年、九十年,百年者則稀矣。當百年之時,而視乎九年時也,與吾此日之思於前也,遠近其能大相懸耶?其又能遠於朝日之時耶?然則人之生也,雖享百年,若雷電之驚相激也,若風之飄而旋也,可知矣。況千百人而無一及百年之年者哉!故吾之終日誌於道德,猶懼未及也。彼肆其心之所為者,獨何人耶!

配圖