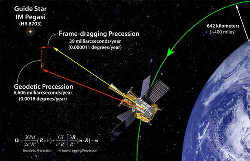

軌道上的引力探測器B,藝術家的構想圖

軌道上的引力探測器B,藝術家的構想圖簡介

引力探測器B的最初結果證實了廣義相對論所預言的測地線效應的精確度達到了誤差小於1%,而所期望的參考系拖拽效應的信號強度則和當前的噪聲強度處於同一量級(這些噪聲主要來自一些尚未建立研究模型的物理效應)。相關的數據分析工作正在進行中,並有可能持續到2010年3月,其目標是對信號中的噪聲進行建模分析,從而能夠將有用的參考系拖拽信號從中萃取出來,以驗證其是否符合預測的量級。

概述

地球引力場中的引力探測器B

地球引力場中的引力探測器B在2007年4月14日至17日期間於佛羅里達州傑克遜維爾召開的美國物理學會四月年會上首先公布了引力探測器B的一些初始探測結果。NASA起初提議將引力探測器B的數據分析工作期限延伸至2007年12月底,但隨後延長到2008年9月,並有可能進一步延長到2010年3月,屆時關於參考系拖拽的科研測量成果將有望正式得出。

總體而言,這項任務包括對地球引力場中的兩種廣義相對論效應進行測量:參考系拖拽和測地線效應。這兩種效應在此之前還未曾被精確測量過,至少從沒有達到過這次引力探測器B所預計將達到的精確量級。

實驗的主要目標之一是高度精確地測量放置於一顆高度為642千米的極軌道人造衛星上四個陀螺儀的自鏇方向改變。這些陀螺儀遠離一切可能的擾動,從而提供了一個近於完美的時空參考系。通過對這些陀螺儀自鏇方向的測量,可以了解到時空在地球的存在下是如何發生彎曲的,以及更進一步地,測量到地球的自轉是如何“拖拽”周圍的時空隨之一起運動的。這種效應叫做蘭斯-蒂林效應,是參考系拖拽的一種;它有時也被稱作引力磁性,是由於這種引力場的產生機制類似於電磁學中運動電荷產生感生磁場的原理。

在引力探測器B發射之前,對參考系拖拽效應僅有的測量數據來自於1997年和2004年發射的兩顆LAGEOS衛星,它們採用雷射測距的方法聲稱對參考系拖拽的測量分別達到了約為20%和10%的誤差精度。而引力探測器B的目標精度則是1%。另一個在火星引力場中觀測蘭斯-蒂林效應的測試結果是根據對火星全球探勘者號的位置數據進行恰當分析後得到的,其聲稱的精度達到了0.5%,但這一結果的精確性卻充滿爭議。

實驗的另一主要目標是測量地球引力場中的測地線效應。這種效應來自於地球引力場中時空曲率的改變,從而陀螺儀的自轉軸在地球引力場中進行平行輸運時,在地球自轉一周的範圍內並不會保持同一方向,最終影響結果是造成陀螺儀的進動。這種效應是參考系拖拽效應的170倍,廣義相對論的理論預言由於自鏇-軌道耦合和時空曲率而產生的軌道平面上的測地線效應總和會造成陀螺儀每年進動6.606角秒,因此它是一個相當可觀的廣義相對論效應。對於測地線效應,物理學家基普·索恩有一個通俗演示錄像:他使用一個接近扁平的紙質圓錐來模擬地球引力場,而這個圓錐是通過剪掉一個圓環上的一個扇形後粘合得到的。引力探測器B所要測量的,就是這塊因測地線效應而“丟失的”扇形(角度),其要求精度將達到萬分之一,是迄今為止對廣義相對論最精確的實驗驗證。

引力探測器B原本計畫於2004年4月19日在范登堡空軍基地藉助德爾塔-2運載火箭發射,但由於位於高空大氣層的風的變化,過程被迫順延至發射視窗的5分鐘後。這項任務的不尋常之處在於,由於對運行軌道的高精度要求,發射窗只能維持一秒鐘。因此它的成功發射時間是太平洋時間4月20日9點57分23秒(國際標準時間16點57分23秒),衛星在經過南極點並經過短暫的二級燃燒後於11點12分33秒(國際標準時間18點12分33秒)進入軌道,衛星運行時間持續17個月。

實驗設定

引力探測器B研究

引力探測器B研究在建造期間,這些陀螺儀轉子是人類所能製作得到的最接近完美球體的物體:它們大約為桌球大小,相對於完美球體的誤差大約只有四十個原子的尺度(小於10納米)。如果將這些陀螺儀轉子按比例放大到地球的尺度,那么這個球上最高的山峰將只有2.4米高。陀螺儀本身的材料是熔凝石英,而在外層則鍍上了一層超薄的鈮。實驗中主要的注意事項之一是儘可能降低來自其他任何非相對論因素的對陀螺儀自鏇的擾動,因此在運行中陀螺儀絕對不能接觸盛放它們的容器壁。解決這個問題的方法是通過電場將它們懸浮,並用一束氦氣流推動它們開始鏇轉。在實驗運行中,它們的自轉軸方向是通過採用超導量子干涉儀(簡稱SQUID)對具有超導電性的鈮層所激發的磁場進行監控而測量的(這是由於處於自鏇狀態的超導體會激發和其自轉軸方向精確一致的磁場,參見倫敦磁矩)。

引力探測器B將飛馬座的IM Pegasi選做導航星體是基於如下幾個原因的:首先它需要具有足夠的亮度從而能方便地通過望遠鏡觀測到;其次它在天球坐標中接近赤道,位置十分理想。此外很重要的一點是它的運動規律已經被人們了解得相當清楚,這要歸功於它所輻射的相對高強度的射電信號。作為這項任務的準備工作之一,天文學家們分析了基於它發射的射電信號而得到的IM Pegasi相對於遙遠類星體的近年來的位置測量數據,從而能夠儘可能地根據需求精確獲得它的運動規律。

歷史

引力探測器B發射

引力探測器B發射縱觀引力探測器B的研發歷史,評論者普遍認為這項計畫本身具有爭議,而且技術上非常具有挑戰性,但又都謹慎地認為這項計畫應該繼續下去。一個看似簡單的原因是,NASA已經在這個項目上花費了太多的錢。按照NASA空間科學部門主席艾德·維勒(Ed Weiler)(他本人曾多次試圖取消這一計畫)的說法,他如今若要取消一項計畫,“寧可是在已經花費了四百萬美元的時候而不是在四億美元的時候”。而阻止這項計畫不再繼續燒錢的唯一理智的辦法就是讓這項計畫快些完成。不管怎樣,雖然引力探測器B的主要任務僅僅是測試廣義相對論的正確性,但由於愛因斯坦理論對當代物理學研究的重要意義,在探索更廣闊的未知領域之前首先確保理論基礎的正確性也無可厚非。隨著2004年的正式升空,引力探測器B歷經曲折的四十餘年的研發,成為了歷史上第一個在NASA資助下由大學開發研製並投入實際運作的人造衛星。

任務時間表

2004年4月20日引力探測器B成功從范登堡空軍基地發射並進入預定極軌道。

2004年8月27日

引力探測器B進入科學探測階段。在任務第129天時除四號陀螺儀的自轉軸需要進行進一步準直外,全部系統都準備完畢投入數據採集工作。

2005年8月15日

引力探測器B完成科學探測階段,儀器轉入最終數據校正模式。

2005年9月26日

校正階段完成,恆溫室中還留有液氦,太空飛行器回到科學探測模式並等待液氦完全耗盡。

2006年2月

數據分析第一階段完成。

2006年9月

數據分析團隊意識到需要做更多的誤差分析,特別是關於陀螺儀的本體極跡運動,這使得數據分析的時間表延長到2007年4月之後,並使得NASA的資金提供延長到2007年底。

2006年12月

數據分析第三階段完成。

2007年4月14日

宣布了截止於當前所得到的最佳測量結果。弗朗西斯·伊夫利特在美國物理學會四月年會上報告了一些初始測量成果:“從引力探測器B的陀螺儀測得的數據清晰地證實了愛因斯坦的理論對測地線效應的預言的誤差低於1%。不過由於參考系拖拽效應要比測地線效應弱170倍,斯坦福的科學家們仍然在致力於從太空飛行器的數據中萃取它的本徵信息。”

來進展

引力探測器B軌跡

引力探測器B軌跡2007年6月,官方發布了一份詳盡的更新,說明了產生上述問題的原因並聲稱正在研究這一問題。雖然在最初陀螺儀球體塗層的不均勻導致的靜電作用已經被考慮到,並曾經以為在運行之前就得到了控制,但現在已經知道球體的最終塗層導致了兩個半球上的電勢具有輕微的差別,從而使得球體上產生了電偶極矩。電偶極矩在電場在作用下對球體產生軸向的力矩,這個效應據估計和參考系拖拽所產生的效應具有相同的數量級。此外,由於陀螺儀的本體極跡運動導致在外層電極中產生動生電流,這使得系統能量不斷耗散,並使得陀螺儀的運動也在隨時間變化。這意味著一個簡單的對時間求平均的本體極跡運動模型不足以描述這個系統的行為,研究並在計算中消除這一效應需要一個更詳細的軌道模型。在基於“任何地方都有可能出問題”的考慮下,太空飛行器飛行任務的最後一部分是數據校正,此期間在太空飛行器的軸故意做出一定偏移的條件下進行數據採集,持續時間24小時。這一數據被證實對識別那些效應產生的誤差非常有價值。研究團隊將靜電力矩通過建模寫成自轉軸偏移的函式形式,而對本體極跡運動這一效應也建立了相應合適恰當的模型,現在他們寄希望於能夠克服這些外界影響,從而將相對論效應的測量結果從這些噪聲中剝離出來並達到可分辨的程度。

史丹福大學方面已經同意將部分原始數據在未來某個尚未明確的時間公布於眾。現在看起來這些數據將會被其他進行獨立研究的科研人員檢查,而公布於眾的時間是在2008年9月以後。由於考慮到這些引力探測器B團隊以外的科研人員對數據的闡釋可能會和官方結果有所不同,真正等到引力探測器B的所有測量數據被完全理解可能還需要好幾年的時間。

評論

NASA委派的一個由15人組成的專家團給出了一份評論報告,其中反對將數據分析階段延長至2008年後。他們警告稱,由於測量過程中經典力矩的影響以及太陽耀斑造成的多次數據採集中斷,導致需要進行降噪的噪聲量級“過高,因此從這一實驗中最終測量出的任何效應都不得不將克服科學社群中相當多的(同時在我們看來也是相當合理的)懷疑”。

數據分析

NASA對這一計畫的贊助和支持終止於2008年9月30日,但引力探測器B團隊仍然具有可靠的資金來源以保證他們的研究人員能夠正常工作至少到2009年12月。

2008年8月29日,引力探測器B科學顧問委員會第18次會議(簡稱SAC-18)在史丹福大學舉行,會上報告了當前的進展。其後SAC-18在向NASA的報告中稱:

“ 在SAC-18上發布的報告確實不同尋常,在此我們要嘉獎引力探測器B的科學團隊所取得的成果。他們所做出的努力是英雄式的,這個實驗曾經處於一個看上去似乎潛在失敗的狀態,而現在科學顧問委員會已經相信他們能夠獲得對相對論的可靠驗證,即使其精確性無法達到最初的目標。科學顧問委員會主席的觀點認為,這項拯救無疑可以和修正哈勃太空望遠鏡的光學缺陷的任務相提並論,區別在於這裡的資金花費只是那項任務的一個零頭。

遺產

在其任務本身之外,引力探測器B的研究意義還在於它開發並完善了至少十幾種新技術。例如它所用的陀螺儀的穩定性是最好的導航陀螺儀的一百萬倍,而為了製得完美球體的陀螺儀轉子工作人員花了十年以上的時間並開發出了一套全新的製造工藝。實驗中所用的超導量子干涉儀的靈敏度之高可以探測到0.1毫角秒的角度傾斜。在四十多年的研究過程中,引力探測器B也創造了可觀的技術、商業和社會收益,例如它用於在太空中控制液氦的滲透式活塞在NASA的其他很多空間項目中都起到了基礎性作用。對社會而言最重要的是,引力探測器B的研究對眾多教師和學生的事業和生活都產生了深遠的影響,這其中包括79篇史丹福大學以及13篇其他大學的博士論文。參與引力探測器B的人員其中包括美國的第一位女太空人,一位航空公司執行長以及一位諾貝爾獎獲得者。