作品簡介

主題與關鍵字:山徑、溪澗、湍泉、江河、湖海、瀑布、寒林、枯樹、高士(士人、隱士)、台閣、房舍、橋

錄入:石渠寶笈續編(寧壽宮),第五冊,2648頁;故宮書畫錄(卷五),第三冊,37-39頁;故宮書畫圖錄,第一冊,159-161頁

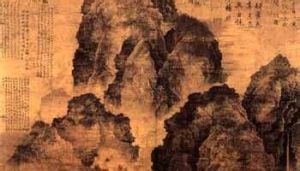

近景臨河岩石上大樹六株,有枯枝,有夾葉或點葉樹,前後交錯圍聚成林。背後道路以木橋連線右岸。另一邊坡岸上,有茅舍水榭,前傾彎曲的老樹下,坐一文士,眺望空闊無際的河水。其後兩群山石相背,山上也生長著曲乾叢木,右側一山,林隙中露出茅舍一角,溪澗自山谷間湧出。兩山間以緩坡山徑相連繫,隔著一層雲霧,又有兩山聳峙,山體更大,而山頂遠樹則縮為細點,山谷蒸嵐,樹木樓閣只露出頂端,右側懸岩深處瀑布直下。主山自兩峰間迎面聳立,主宰整個山川的形勢。

作品賞析

這幅畫沿襲北宋雄偉山水的傳統:主山位在畫幅的中央上端,兩側羅列次要的山峰,以溪谷、河流、橋樑、雲煙顯示深而遠的空間。臨流獨坐岸邊的士人,點出畫的主題,與巨大的山石相比,人物如此渺小而且不明顯,表現了北宋傳統的自然觀。

在范寬的《溪山行旅圖》和郭熙的《早春圖》中,看到的點景人物,都是市井小民,在寫“真山水”的觀念下,北宋山水畫家很自然的將觀察到的尋常百姓的生活描寫入畫。十一世紀後期,士大夫與文人成為政府與社會的中堅,領導文學藝術的發展,文人或隱士的理想開始在詩歌、書法與繪畫中反映出來,陶淵明《歸去來辭》的名句:“登東皋以舒嘯,臨清流而賦詩,聊乘化以歸盡,樂夫天命復奚疑。”曾經是十一世紀末北宋畫家喜愛的題材,或者也是這幅畫的靈感來源。所以岸邊簡陋的茅草屋和水榭是這位歸隱士人的居所,陪伴他的是深林巨嶂,孤舟木橋,一個遠離塵囂的自然世界。畫幅上端十則明人的題詩,就是圍繞著這個主題,描寫這幅畫帶給他們的感受。

畫作溯源

清代的著錄將這幅無款印的畫歸於范寬,從山石的輪廓,山頭上密密麻麻形容叢林的墨點,及近景中景的樹法來看,與傳稱范寬畫的特色很接近,與〈溪山行旅〉比較,〈臨流獨坐〉的確有一脈相承的關係,不過仔細看岩石的畫法,已經將范寬點狀的皴筆,擴展為側筆斜砍的筆法,一筆中,因含墨乾濕程度不同,有明暗調子的變化,一般認為這樣的發展始自十二世紀前半,北宋與南宋之間的李唐,點景人物的簡筆畫法則流行於十三世紀的馬遠、夏�,這幅畫或許可視為展示了由范寬、李唐到馬、夏之間轉變的歷程。

畫家簡介

范寬:北宋畫家。字中立,一名中正,字仲立,因性情寬緩,人呼"范寬",華原(今陝西耀縣)人,或作關中人。風儀峭古,進止疏野,嗜酒落魄,不拘世故,常往來汴京、洛陽。初學李成,繼法荊浩,後卓然成為一家。與關仝、李成,為北方山水畫派之主流。傳世作品有《溪山行旅圖》和《雪景寒林圖》等。