分類

存神種類甚多,僅上清一派即多達數十種,比較重要的有存思《大洞真經》三十九真法(大洞迴風混合帝一之法類此)、帝一混合三五立成法(存思三一守太一精,並存思九宮五神。按:三一,三丹田神。九宮,頭部天庭、明堂、極真、洞房、玄丹、泥丸、太皇、流珠、玉帝九宮之神。五神,指符籍之神,即太一、公子、白元、司命、桃康君)、存五方氣五神法、存三部八景二十四神法(靈寶派類此)、解胎十二結法等。此外,還有存思日月法、七童臥鬥法、奔辰飛登五星法、存二十四星法、大存圖法等等。

方法

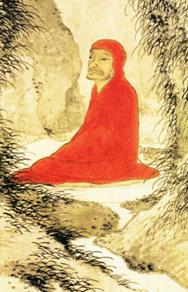

存神

存神整個過程大都有選擇時日沐浴入室,選擇方向燒香朝拜,叩齒若干通,呼神名若干次,然後存神、叩齒、咽液、微祝(或誦經咒)等程式。要領是“常當安身靜心,正氣夷行,閉目內視,忘體念神”,注意力完全集中於冥想神真。

身神觀念,即認為人體各部位均有神真護衛,乃是存神的重要思想依據之一。最早的身神觀念可能是所謂“五神”。《漢書·郊祀志》載谷永言“化色五倉之術”,顏師古注引李奇雲:“思身中有五色,腹中有五倉神;五色存則不死,五倉存則不飢。”《老子河上公章句》更明確指出:“人能養神則不死,神謂五藏之神”;“懷道抱一,守五神也”。《太平經》亦言五行精神進入體內則為五臟神,並說“神長二尺五寸,隨五行五藏服飾”,人能存思不止,“五藏神能報二十四時氣,五行神且來救助之,萬疾皆愈”稍後,才出現了三丹田神、上中下三部之八景神(總計二十四真),乃至各部位均有神靈的觀念。例如,緯書《龍魚河圖》提到呼發、耳、目、鼻、齒神名卻邪法。東漢邊韶奉桓帝之命所撰《老子銘》稱:“世之好道者”以為老子“存想丹田太一紫房”而“蟬蛻度世”。魏晉之際成書的《黃庭外景經》更謂“觀志游神三奇靈”;略述黃庭、中池神真服色。晉葛洪在《抱朴子內篇》中也描述了“一”在三丹田的服色、形長和居處,並著錄關於存神的道書多種,其中《二十四生經》大概就是上清派所傳《太微帝君二十四神回元經》和靈寶派所傳《洞玄靈寶二十四生圖經》的藍本。他所說的“一”實際上是有形色的身內三丹田神。存神法起於漢代,而盛於東晉南北朝時期。東晉時形成的上清派多注重個人修持成仙,故而力倡存神,並系統地繼承和發展了存神法。存神遂成為上清派的主要特徵。

鍊氣介紹

存神

存神魏晉時期流傳於世的道書《黃庭經》講的就是存神、冥想。道家的神仙方術發展到魏晉時期,其修煉的方術開始由鍊形,鍊氣向煉神過渡。古人云:“存,謂存我之神:想,謂想我之身。”

其實,現在流行於世的所謂瑜伽,其主要修煉的內容就是存神、存思(或叫冥想)。若要溯其源頭,此種修煉術實在是起源於中國古代的道家神仙方術。

在中國,自佛教傳入後,就誕生了一句流行至今的口頭禪:“遠來的和尚好念經。”只要是披著國外的名號,任是什麼東西都可以流行開來。而對於數千年傳承下來的本土文化,卻一概棄如敝履或乾脆視而不見。其實只要放眼看看這些年流行於世且名目繁多的各類養生術就可明白,若要認真溯其源流,有哪一種養生保健方法能逃出中醫理論與道家修煉方術的影響(中醫同樣源於道家)存神(存思或冥想)的要點,即是將本身的神靈聚集於一處,比如道家將其會聚於上丹田、中丹田或下丹田。所謂上丹田,即是兩眉間印堂中心處向內約三寸的部位。這個地方,又稱為泥丸宮,也稱為松果體。靜坐時長時間意守此處、存神此處.即可收到神奇之功效。至於中丹田及下丹田,礙於篇幅在此暫不多述。但是要注意,凡事不可太過執著。筆者見到有不少人在打坐時因長時間過於專注地意守上丹田,結果因出現幻視及幻聽而令自己陷入精神迷失。其實,即便出現幻視與幻聽。也是煉神過程中的一種自然現象。只要不過分執迷其幻象,亦可升至更高境界。

練功之人常說的“見魔誅魔,見佛誅佛”就是這個道理。關於靜坐煉神的一系列反應及應對措施,日後有機會時筆者當詳細解說之。總之,若方法得當,靜坐存神(存思)對人的精神的調養是有很大益處的。導引行氣:在明代《正統道藏》中,有一篇許真君著述的《靈劍子》。在該文中,作者以五臟中的心、肝、脾,肺、腎與四季相配,並將導引、行氣與之相結合,形成了一套頗為奇特的導引方法。此法有很強的實用價值,其文辭亦有很強的哲理。在《靈劍子·服氣第三》一文中,有這樣一段話:“形之所依者,氣也氣之所因者,形也。形氣因依而成身體,魂魄全而往來降注為神,而生五藏焉。氣之為母,血之為子:血之為母,精之為子:精之為母,神之為子:神之為母,形之為子。未有無氣而自成形者也。氣因形有,乃魂魄偕之……”此言妙絕。作者將氣、血、精、神、形及魂魄用極其簡練濃縮的語言表述了一番。古人為文就是這樣,字字珠璣。

道書經典

存神

存神含意剖析

存神既不等同於一般存思,也畢竟不同於內丹。“存思”內涵比較廣泛,任何客體包括日月星辰、自然景物都可成為存思的對象,而“存神”範圍比較確定,專指存思被認為有形象的神靈。至於存神與內丹的區別就更為明顯:第一,內丹家把精、氣、神區分為先天的和後天的兩種,所謂“元神”意為自己得之原始虛無的精神;而存神的“神”專指身內和身外的有形色的似人的神靈,並沒有刻意區分先天的和後天的精、氣、神。第二,內丹術以自覺有如外丹的丹藥在體內流行為基本特徵;而存神以觀見似人的神真為主要特徵。第三,內丹術煉精為氣,鍊氣為神,煉神為虛,煉虛合道,以返歸天地未分之前的虛無為極致;而存神則招致神靈,以神真接引、飛升上天為最終目標。因此,存神和內丹是不能混為一談的。

其它

氣功術語

謂意守身神。《後漢書·馮衍傳》:“陂山谷而聞處兮,守寂寞而存神。”道教認為人身五臟百節各有身神主持,與元氣相應,意守身神可以延壽。《玄宗直指萬法同歸》:“存神養氣,可以不死。”

養生三妙

精、氣、神為人身之寶,既是生命的動力,又是生命體現,其盛衰存亡與人的壽天直接關聯。《靈樞·營衛生會篇》中說:“壯者之氣血盛,其肌肉滑,氣道通,營衛之行,不失其常,故晝精而夜暝;老者之氣血衰,其肌肉枯,氣道澀,五臟之氣相博,其營氣衰少而衛氣內伐,故晝不精,夜不暝”。《壽世傳真》說:“吾人一身,所持精氣神俱足,足則形生,失則形死”。《攝生三要》中強調,養生要聚精、養氣,存神。