正文

歷史 外丹術初見於西漢。西漢元光二年(公元前133),方士李少君請武帝“祀灶”、“致物”,化丹砂為黃金“以為飲食器”。武帝從其所請,“親祠灶”,“而事化丹砂諸藥齊(劑)為黃金”,表明外丹術開始出現。同時,淮南王劉安“招致賓客方術之士數千人,作為《內書》二十一篇,《外書》甚眾,又有《中篇》八卷,言神仙黃白之術,亦二十餘萬言”。東漢魏伯陽著《參同契》,道教奉為“丹經王”。在此前後,據傳張陵出《九鼎丹法》(即現存之《黃帝九鼎神丹經》),陰長生出《太清金液神丹方》。外丹術已成為道教的一項重要修煉方術。 外丹

外丹唐代外丹術臻於極盛。從太宗到僖宗,大多喜召道士合丹或自服丹藥,文武大臣好此術者亦代不乏人。此時期出現了更多的煉丹家和丹書。孫思邈的醫著《千金方》、《千金翼方》中包含有不少丹法,其外丹專著《大清丹經要訣》至今尚存。陳少微所著《修伏靈砂妙訣》、《九還金丹妙訣》,以及張果所著《玉洞大神丹砂真要訣》等均為傳世之作。唐代制丹方法較前進步,煉丹工具也有改進。

隨著外丹術的滋蔓,服丹致死者日多。清趙翼《廿二史札記》載稱,僅唐代皇帝死於服丹者即有六人(亦有五人或四人之說),大臣死於此者更多。於是朝野群起指斥,服食者包括煉丹道士對此亦漸生疑,因此,自唐以後漸趨衰微。南宋全真道南北宗皆主內丹,外丹更衰。

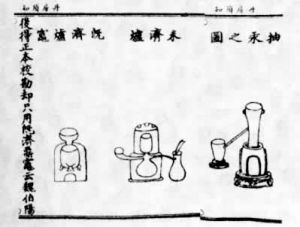

方法 燒煉外丹的原料,據有關丹書記載,僅礦石藥物即達六七十種;主要的除丹砂外,有雄黃、雌黃、石留黃、曾青、礬石、磁石、戎鹽,合稱八石。煉丹工具,見於丹書記載者有十多種,首要者為丹爐(加熱設備)、丹鼎(安置於丹爐內部的藥物烹煉室,即反應室)。燒煉方法有煅(長時間加熱)、煉(乾燥物加熱)、炙(局部烘烤)、溶(溶化)、抽(蒸餾)、飛(升華)、伏(加熱使藥物變性)等。煉丹道士視外丹為神授之術,非其人不傳,亦不今人見,丹房設在人跡罕到的深山密林,並有一套神秘儀式和眾多禁忌。《丹房須知》即列有擇地建壇、祭神開爐、服飾陳設等注意事項二十一條。

歷史價值 外丹術產生之後,作為道教的一項重要修煉方術,盛行千餘年,最後雖為社會和科學之發展所摒棄,但經長期的燒煉實踐,對中國藥物學和古化學作出了積極的貢獻。如唐宋煉丹道士總結前人經驗,在用丹砂、水銀等物煉丹時,改進配方和製作,製成氧化汞(HgO)、甘汞(Hg(sub)2(/sub)CL(sub)2(/sub))、白降丹等中醫用藥。在用水銀和其他金屬燒煉時,又制出多種用於當時手工業和醫藥的汞合金。東晉道士葛洪《抱朴子內篇·金丹》所載“金液方”,經配製成溶液,即能溶解黃金。煉丹道士在為硫黃、硝石等伏火時,發現硝、硫、炭混合燃燒的現象,促成了黑色火藥的問世。唐元和三年 (808)清虛子《鉛汞甲庚至寶集成》卷二所載“伏火礬法”,實為世界上最早的製造火藥的實驗記錄。現存的眾多外丹書中,有不少古代科技資料,至今仍有研究價值。

外丹

外丹