組織介紹

根據《公約》規定,該法庭由21名來自不同國家的獨立大法官組成。

他們應具有以下條件:

(一)享有公平和正直的最高聲譽,並在海洋法領域內具有公認資格;

(二)不得執行任何政治或行政職務,也不能對與“勘探和開發海洋或海底資源”或“與海洋或海底的其他商業用途有關”的任何企業的任何業務有“積極聯繫”或 “有財務利益”。

國際海洋法法庭中國籍法官高之國

國際海洋法法庭中國籍法官高之國此外,海洋法庭作為一個整體,還必

須能代表世界各主要法系和公平地區分配。

法官的選舉按《公約》各締約國協定的程式舉行。得票最多並獲得出席並參加表決的締約國三分之二多數票的候選人即當選為法官,但該項多數應包括過半數的締約國。法官任期九年,可連選連任。

現任法官分別來自格瑞那達、克羅埃西亞、阿根廷、巴西、保加利亞、日本、俄羅斯聯邦、韓國、喀麥隆、加納、印度、黎巴嫩、英國、德國、義大利、突尼西亞、特多、塞內加爾、維德角、中國和法國。

2011年6月15日,在美國紐約聯合國總部舉行的第21次《聯合國海洋法公約》締約國會議上,中國籍候選人、國際海洋法法庭現任法官高之國在149個投票締約國中,以141票的高票成功當選連任。高之國2008年1月30日當選聯合國國際海洋法法庭法官,2008年3月3日在德國漢堡宣誓就任。

歷任庭長

| 名字 | 任期 | 國籍 |

|---|---|---|

| 托馬斯.門薩 | 1996年10月 - 1999年9月 | 加納 |

| 查德拉塞卡拉.拉奧 | 1999年10月 - 2002年9月 | 印度 |

| L.多利夫.M.內爾森 | 2002 年10月 - 2005年9月 | 格拉納達 |

| 呂迪格·沃爾夫魯姆 | 2005年10月 - 2008年9月 | 德國 |

| 何塞·路易斯·熱蘇斯 | 2008年10月 - 2011年9月 | 維德角 |

| 柳井俊二 | 2011年10月 - | 日本 |

相關說明

庭長和副庭長由大多數法庭法官通過無記名投票選出。庭長和副庭長的任期為三年,可連選連任。庭長指導工作的開展,監督法庭的行政部門,並且在與國家和其他實體的關係中代表法庭。庭長主持法庭的所有會議。在票數相同的情況下,庭長擁有決定票。庭長還是簡易程式分庭的一名當然法官。庭長負責其任法官的任何專案分庭的工作。

管轄權

高之國 國際海洋法法庭中國籍法官

高之國 國際海洋法法庭中國籍法官根據《公約》規定,法庭的管轄權及於下列案件:

(一)有關《公約》的解釋或適用的任何爭端;

(二)關於與《公約》的目的有關的其他國際協定的解釋或適用的任何爭端;

(三)如果同《公約》主題事項有關的現行有效條約或公約的所有締約國同意,有關這種條約或公約的解釋或適用的爭端,也可提交法庭。

法庭只是《公約》規定的導致有拘束力裁判的眾多強制程式之一。締約國可在任何時間以書面方式選擇法庭或《公約》規定的其他爭端解決程式,如國際法院、仲裁法庭等解決爭端。同時,《公約》也對適用爭端強制解決程式設定了一些限制或例外。例如,關於行使主權權利或管轄權的法律執行活動方面的爭端;有關劃定海洋邊界的《公約》條款的解釋或適用的爭端;關於軍事活動的爭端;以及正由聯合國安理會執行《聯合國憲章》所賦予的職務的爭端等。對於上類爭端,締約國可在任何時候作出書面聲明,表示不接受《公約》規定的強制解決程式。

當事方

一般來說,法庭的管轄只限於《公約》所有締約國。但是,締約國以外的實體,也可根據《公約》第十一部分的規定,或根據相關協定,將案件提交法庭管轄。例如,國際海底管理局或其企業部、國營企業以及自然人或法人,在作為有關“區域”內活動的契約的當事各方的情形下,他們之間關於該契約的解釋或適用等爭端可以提交法庭下設的海底爭端分庭解決。

爭端分庭

《公約》規定了海底爭端分庭的組成、管轄權等。此外,法庭還可視必要設立特別分庭,包括簡易分庭,漁業爭端分庭和海洋環境爭端分庭等。

審理案件

法庭迄今已審理12宗案件,主要是關於船隻、船員迅速釋放和臨時措施等案件。2003年9至10月,法庭審理了其成立後第12宗案件,即馬來西亞訴新加坡圍海造地案(請求臨時措施)。

仲裁南海爭端

背景

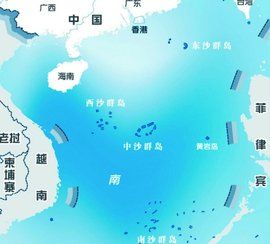

中國-菲律賓南海爭端

中國-菲律賓南海爭端2013年1月,菲律賓開始叫囂在國際海洋法法庭上反對中國在南海的“九段線”主張,並於21日提出仲裁申請,還要求中國配合。2月19日,中國駐菲律賓大使馬克卿約見菲律賓外交部官員,將菲律賓方面就中菲南海爭議提請國際仲裁的通知予以退回。而菲律賓外交部則強調,無論中國是否參與,菲律賓依然會敦促聯合國國際海洋法法庭組建五方仲裁團。

介紹

南海

南海菲律賓單方面

將南海爭端提交國際海洋法法庭(ITLOS)的舉動出現新的進展。菲律賓外交部2013年3月25日宣稱,由於中華人民共和國拒絕回應菲律賓提交的仲裁,ITLOS現任日本籍庭長柳井俊二已經任命波蘭籍法官斯坦尼洛夫帕夫拉克代表中國出席法庭關於該爭議的仲裁。同時,德國籍法官、前ITLOS庭長呂迪格沃爾夫魯姆被任命為仲裁法庭成員。接下來30天內,柳井俊二將提名仲裁團剩餘的3個席位。根據《聯合國海洋法公約》,一旦國際仲裁法庭組成五方仲裁團,海洋法庭將開始聽取雙方的論據,並根據國際法判斷哪一方的主張更合理。

5人仲裁小組是根據《國際海洋法公約》第286條規定成立的。該條賦予爭端任何一方將有關爭議事項提交“具有管轄權”的法院或法庭的權利,接下來的強制程式意味著,不管爭端另一方是否同意,針對該事項的仲裁法庭都會成立。法庭成立後,不管另一方是否參與,法庭都會做出對雙方有約束力的仲裁結果。

預測

國際海洋法法庭在初步仲裁階段將首先確認法庭是否對此案具有管轄權,如果該法庭能不受其他因素干擾,從法理上理應做出對此案不具備管轄權的結論,並不受理菲律賓提交的仲裁。《聯合國海洋法公約》第15部分第3節第298條規定,如果當事方之間的爭端涉及到大陸或島嶼主權,則不應該接受強制仲裁。