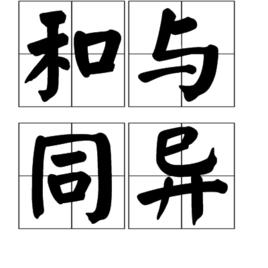

詞條出處

《左傳·昭公二十年》記載:“公曰:唯據與我和夫?晏子對曰:據亦同也,焉得為和?公曰: 和與同異乎?對曰:異。和如羹焉,水火醯醢鹽梅以烹魚肉,燀之以薪。宰夫和之,齊之以味,濟其不及,以泄其過。君子食之,以平其心。君臣亦然……今據不然,君所謂可,據亦曰可。君所謂否,據亦曰否。若以水濟水,誰能食之?若琴瑟之專一,誰能聽之?同之不可也如是。”

詳細解釋

“君所謂可,而有否焉,臣獻其否,以成其可。君所謂否,而有可焉,臣獻其可,以去其否。”強調矛盾的同一性,弱化對立面的鬥爭和轉化,在政治上運用,反映社會矛盾調和論的主張。

作品讀解

晏嬰在這裡所發的議論,是抽象的哲理。看來,在那個兵荒馬亂的年代,還是有知書識理的人,還是有人沉下心來思索社會。 人生、宇宙的一些重要問題。就這一點而言,我們這個浮躁輕慢的時代,是不是也可以從中受到一些啟發呢?莫非現代化就是讓 大伙兒急功近利地全往一條覓食的道上去擠嗎?莫非我們真像動物一樣只知道吃飯穿衣?莫非我們除了物質、金錢以外,就什麼也不知道,什麼也不關心了嗎?

話說回來。

晏嬰所討論的“和”與“同”,很典型地代表了咱們國人的思維特點和方式。

和與同,表面上看起來很相似,它們的表現有一致性,。但在實質上,它們完全不同。同,是絕對的一致,沒有變動。沒有多樣性,因此,它代表了單調、沉悶、死寂,它也沒有內在對活力和動力,不是一個具有生命力的東西,也不符合宇宙萬事萬物。 起源、構成、發展的規律性。

和,卻是相對的一致性,是多中有一,一中有多,是各種相互不同、相互對立的因素通過相互調節而達到的一種統一態、平衡態。因此,它既不是相互抵消、溶解,也不是簡單地排列組合, 而是融合不同因素的積極方面結成和諧統一的新整體。它保留了各個因素的特點,又不讓它們彼此抵消,因而是一個具有內在活 力、生命力、再生力的整體。

和的觀念,既是宇宙萬物起源、構成、發展的規律之一,同時也是咱們祖先對事物的獨特理解。換句話說,和的內涵,既包括了自然規律,也包括了人的理智對秩序的追求,即人為的秩序。

和的觀念被付諸實踐,就形成了中國人獨特的行為方式。國家興盛的理想狀態是和諧:君臣之間、官民之間、國與國之間、朝野之間,相互理解、支持、協調,利益趨於一致;文學藝術的最 高境界也是和諧:有限和無限、虛與實、似與不似、剛與柔、抑與揚等等因素共存於一個統一體中,相互補充,相互調節;人們處理事務、人№關係也崇尚“和為貴”,用自我克制來消除矛盾、分歧,用相互切磋來發揚各自所長,通過尋找利益的一致之處,把各方的不同之處加以協調。

我們還應注意到,“和”的最終旨歸,是人的內心的心性平和,也就是說,“它的最後落腳點,還是人自身的生存狀態。因此,它是內向的,而不是外向的;是人本的,而不是物質的。