簡介

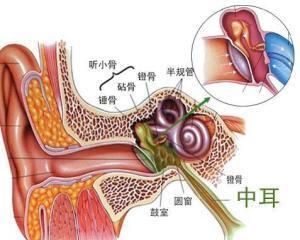

卡他性中耳炎(OME)是咽鼓管阻塞,通氣及引流功能障礙而引起的非化膿性炎症。小兒及成人均可發病,為小兒常見的致聾原因之一。又稱:滲出性中耳炎、漿液性中耳炎、漿液粘液性中耳

卡他性中耳炎

卡他性中耳炎臨床上分為急性和慢性兩種。急性卡他性中耳炎常因炎症性阻塞(鼻及鼻竇炎、扁桃體炎、腺樣體炎等)、機械性阻塞(鼻甲肥大、鼻中隔彎曲、鼻腔填塞物等)、氣壓驟變(航空、潛水等)引起。慢性卡他性中耳炎因急性卡他性中耳炎治療不恰當或不徹底所致。

症狀

急性卡他性中耳炎患者主要症狀為耳悶、耳閉塞感、耳鳴、聽力減退,在擤鼻、改變頭位或牽拉耳廓聽力有暫時改善。“自聽增強”,患者有聽自己說話聲比平時特別響亮的感覺。

卡他性中耳炎

卡他性中耳炎主要特徵

分泌性中耳炎是以傳導性聾及鼓室積液為主要特徵的中耳非化膿性炎性疾病。冬春季多發是小兒而成人常見的聽力下降原因之一。中耳積液可為漿液性分泌液或滲出液,亦可為粘液。本病的命名除分泌性中耳炎外,以往還稱其為非化膿性中耳炎、滲出性中耳炎、卡他性中耳炎、漿液性中耳炎、漿液、粘液性中耳炎、中耳積液、膠耳等。

檢查

聽力呈傳導性耳聾,鼓膜充血、內陷、鼓室積液。右側兩圖顯示的是:鼓膜內有積液,箭頭所指為氣液面(Air-Fluid Levels)

慢性卡他性中耳炎患者主要症狀為耳鳴、耳聾。檢查鼓膜增厚或萎縮、有鈣質沉著、鼓膜內陷、振動不良。

治療

卡他性中耳炎治療原則為改善中耳通氣,清除中耳積液及病因治療。

急性卡他性中耳炎的治療:全身套用抗生素和皮質固醇激素促進黏膜水腫消退,預防鼓室內積液機化粘連。局部熱敷、按摩。1%麻黃鹼生理鹽水溶液滴鼻,促進咽鼓管功能恢復。用地塞米松或強地鬆口服,作短期治療。 但有報導稱兒童急性期用激素並不能改善聽力。長期鼓室積液可在嚴密消毒下行鼓膜穿刺 抽液。 慢性卡他性中耳炎的治療:反覆施行咽鼓管吹張術,早期用糖皮質激素及酶製劑治療。鼓室積液可在嚴密消毒下行鼓膜穿刺抽液。對鼓室積液黏稠者作鼓膜切開,留置通氣管等,對聽力損傷嚴重者可配帶助聽器。長期單側的慢性卡他性中耳炎,伴有頭痛或者鼻出血、頸部包塊者應儘快就診,排除鼻咽癌的可能。

食療

(1)糖冬瓜30克、鮮九龍吐珠葉13片,用1大碗水煎成半碗,每日1劑,連服5天。〔注〕本方對慢性中耳炎更佳。

(2)薏米18克、金銀花12克、柴胡9克、鱉甲15克、紅糖適量,將金銀花、柴胡、鱉甲煎湯取汁,與另二味煮粥服食,每日1劑,連服5劑。

預防

1、平時注意加強體育鍛鍊,以增強體質,預防感冒。

2、病中,可以經常自行“捏鼻吹張法”,每天至少一次。也可做耳周按摩及導引。

3、如使用吞咽吹張法或導管吹張法,則必須注意以下三點:

①鼻腔有急性炎症或膿涕多時,忌做。

②吹張過程中需要耐心細緻,動作要輕。遇有鼻中隔彎曲,妨礙導管插入時,可改用彎端較長的導管,由對側鼻腔進行吹張。

③吹氣時捏球送氣用力不能過猛,以防吹破鼓膜。

臨床表現

最初發生鼓膜的輕度內陷,伴光錐的移位和標誌明顯.繼之,自中耳黏膜內的血管產生滲出液,因鼓膜表面呈琥珀色或灰色且不活動而能識別.透過鼓膜可見到含氣的液平面或氣泡;有傳音性聾發生.在外耳道負壓的情況下,聲導抗測定呈最大聲順。

治療原則

由於致病菌對中耳的滲出可能具有作用,如前述急性中耳炎試用抗生素的治療常有益處,並應考慮為首選的治療.它對解除由細菌感染引起的咽鼓管阻塞和消滅中耳的細菌有效.

全身的擬交感胺類藥物如硫酸麻黃鹼,假麻黃鹼或去甲麻黃鹼30mg口服,每日3次(成人),可通過其血管收縮作用促使咽鼓管開放.服用抗組胺藥,如氯雷他定10mg每日1次(對成人及12歲的兒童)口服,可解除有變態反應患者的咽鼓管阻塞.為了吸出中耳滲出液和放置通氣小管,有必要作鼓膜切開術.不論原因如何,這有助於中耳的通氣引流和暫時改善咽鼓管阻塞.用Valsalva鼓氣法或中耳吹氣法可暫時恢復中耳的通氣.

糾正鼻咽部的任何基礎條件是必要的.兒童需作腺樣體切除術,除去聚集在咽鼓管圓枕,咽隱窩的淋巴樣組織和鼻咽頂部腺樣體塊,以根除持續性和復發性的分泌性中耳炎.用抗生素治療感染性鼻炎,鼻竇炎和鼻咽炎.有時有指征作免疫學檢查.要從患者周圍環境中除去任何已證明的致敏原,或可試用免疫療法.

中醫辨證論治

臨床上,漿液性中耳炎有急性期與慢性期,但急性期與慢性期之間無明顯界限。急性期者,中醫稱為耳脹,慢性期者,中醫稱為耳閉。

1、飲停中耳證本病一些患者常反覆中耳積液,穿刺抽液只能取效一時,或置管後中耳積液仍長流不止,往往可見鼓膜淡黃有積液線,舌質胖嫩,或有齒痕,脈濡或緩,可從飲停中耳論治。巢元方《諸病源候論·虛勞諸病候》云:“若膀胱有停水,浸漬於腎,則耳聾而氣滿也”,當指此而言。

飲屬水液,中醫學認為,肺主宣發,脾主運化,腎主氣化,均與水液的代謝過程

嚴氏濟生方

嚴氏濟生方臨床,以通氣散合澤瀉湯加石菖蒲,效果多良,藥用:柴胡、香附、川芎、澤瀉、白朮各10g,石菖蒲6g。通氣散具行氣通竅開閉之力,石菖蒲味辛性溫,除濕濁而通九竅,此正合於《嚴氏濟生方》論治飲證“不若順氣為先,分導次之,氣順則津液流通”之說。通氣、順氣旨在使咽鼓管開放,積飲自得下泄。澤瀉湯中白朮健脾燥濕,澤瀉蠲除水飲。二方合用,宣壅化濕,飲邪消退,耳竅自得健旺。如飲邪久積化熱,耳痛頭痛,可加黃芩、龍膽草;伴鼻塞流涕,加蒼耳子、辛夷花;中耳分泌物稠濁,此乃飲凝為痰,可合二陳湯;數劑之內藥不應病,則可合五苓散,加強利水之力。五苓散中有桂枝以助氣化,取“病痰飲者以溫藥和之”之意,使水濕散於無形。2、肺失宣降證

中耳屬肺之系,以中耳有竅(咽鼓管)通於頏顙(鼻咽部),頏顙亦為氣道,屬喉,為肺之系;中耳黏膜為呼吸黏膜分化而來且與呼吸道黏膜相延續,二者的細胞與分泌物成分一致。故外感風邪,皮毛受之,肺系不清,咽鼓管咽口黏膜腫脹致其管道閉塞為病。症見自覺耳竅內脹悶閉塞不適,耳鳴轟轟,自聲增強,聽力減退,可伴鼻塞流涕。檢查見耳膜稍內陷,或有輕微充血,鼻咽部黏膜及鼻黏膜潮紅充血腫脹。舌淡紅,苔薄,脈浮。

屬風寒閉竅者,治以疏風散寒,宣肺通竅,所謂“耳聾治肺”,可用《太平惠民和劑局方》三拗湯加減。常用藥物,麻黃6g,杏仁、葶藶子、白芷各10g,炙甘草、石菖蒲各6g。風寒重,酌加桂

太平惠民和劑局方

太平惠民和劑局方屬風熱閉竅者,見小便黃,口微渴,或有咳嗽黃痰,舌偏紅,苔薄黃,脈浮數。治宜疏風清熱,宣肺通耳,用《溫病條辨》銀翹散。常用藥物,金銀花15g,荊芥、連翹、桔梗、黃芩、杏仁、白前各10g,竹葉、薄荷、柴胡、甘草各6g。

加減:伴鼓室少量積液者,乃肺失宣降,津液壅滯,停飲於中耳所致,加車前子10g,木通6~10g,利水通竅。3、少陽經氣痞塞證

少陽經脈循行於耳,明·薛立齋《保嬰撮要》卷四說:“耳者心腎之竅,肝膽之經也。心腎主內症精血不足,肝膽主外症風熱有餘。”若因外感,少陽受邪,經氣痞塞,則耳內脹悶閉塞感,自聲增強,耳鳴。伴頭昏脹痛,口苦咽乾。檢查見鼓膜內陷,或有血管爬行;舌淡紅,苔薄,脈浮弦。

治以疏利少陽,行氣通竅為主,用通氣散合小柴胡湯。常用藥物,柴胡、黃芩

柴胡

柴胡因邪毒久留,竅絡不通,痰瘀互結,閉阻耳竅所致。證見病程較久,耳內閉塞感,聽力減退明顯,鼓膜穿刺有稠黏分泌物,或切開鼓膜後其分泌物呈膠黏狀,鼓膜增厚、混濁,甚則黏連、萎縮;舌質或有瘀點。全身症候不明顯,但可兼有氣虛或腎虛的個別症狀。

治宜除痰化瘀,行氣通竅。可用二陳湯加減,或投自擬“通耳竅方”。通耳竅方由通氣散合二陳湯加減而成。兼氣虛者加參、術、芪、葛根之類;兼腎虛者酌加熟地黃、枸杞子、菟絲子、補骨脂之類

枸杞

枸杞研究表明,活血化瘀的某些藥物如丹參,具有激活纖溶、抑制成纖細胞生長和增生的作用,治療陳舊性增生性瘢痕有效,這對於消除鼓膜增厚的病理、消除咽鼓管或鼓室的黏連可能有效。我們通過活血化瘀治療,確實觀察到鼓膜增厚或鼓室黏連的患者,體徵恢復正常的典型病例。5、氣虛竅閉證

耳為清陽遊行交會之所。肺脾氣虛,清陽不升,濁陰不降,邪乾清竅,發為本病者,證見耳內脹悶閉塞感,或有自聲增強、耳鳴、聽力減退明顯;面色不華,容易感冒,倦怠乏力,舌

黃芪

黃芪治以益氣升清為主,用益氣聰明湯合通氣散加減。常用藥物,黃芪、黨參、葛根各15g,柴胡、川芎、香附、蔓荊子、白芍藥各10g,黃柏、石菖蒲、炙甘草各6g。

加減:病程長,兼氣滯血瘀者,酌加丹參、紅花、澤蘭之類;兼邪滯鼻竅者,酌加藿香、白芷、辛夷、桔梗之類;兼腎虛者,酌加菟絲子、補骨脂、淫羊藿、巴戟天之類。本證有時也用補中益氣湯合通氣散仿上述加減。

臨床上,漿液性中耳炎病因病理複雜,在其發生、發展過程中,中耳腔的低毒性感染,以及Ⅰ型變態反應亦可能與本病的形成均有關。因此往往病情反覆。對此,用抗滲耳方,能收到較好療效。