蒙古伶盜龍重建圖

蒙古伶盜龍重建圖簡述

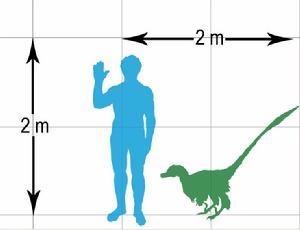

伶盜龍與人類的體型相比

伶盜龍與人類的體型相比伶盜龍是最廣受一般大眾熟悉的恐龍之一,這導因於它們在麥克·克萊頓(Michael Crichton)的小說《侏儸紀公園》 (Jurassic Park)以及同名電影中的搶眼表現,但小說與電影版本對於伶盜龍的描述有誤。對於古生物學家而言,伶盜龍則是種重要的恐龍,發現超過12個伶盜龍的化石,是馳龍科中數量最大的。而其中一個著名的標本,則保存了與原角龍纏鬥中的伶盜龍。

形態

伶盜龍的骨架,位於布魯塞爾

伶盜龍的骨架,位於布魯塞爾類似其他馳龍類,伶盜龍具有大型手部,在結構與靈活性上類似現代鳥類的翅膀骨頭。手部有三根鋒利且大幅彎曲的指爪,中間的指爪是當中最長的一根,而第一根指爪是最短的。伶盜龍的腕部骨頭結構可以作出往內轉、以及向內抓握的動作,而非向下抓握,非常靈巧。

如同其他的獸腳類恐龍,伶盜龍的第一根腳趾是小型的上爪。但與其它以三根腳趾行走的獸腳類恐龍相比,馳龍科如伶盜龍只依靠後肢的第三,四趾行走(馳龍類都是這樣)。伶盜龍的第二腳趾可以向上收起離開地面,上有大型、鐮刀狀的趾爪,這是它們著名的重要原因,也是馳龍科與傷齒龍科的典型特徵。這些趾爪的外緣長度可達65毫米,是可怕的攻擊武器,可能用來撕開獵物。

伶盜龍的骨架,位於布魯塞爾伶盜龍尾椎上側的前關節突,以及骨化的肌腱,使它們的尾巴僵硬。前關節突開始於第10節尾椎,往前突出,支撐後面4到10根其他的脊椎,數量依所在位置而定。這些結構使得整個尾巴在垂直方向幾乎不能彎曲,但一個伶盜龍標本保存了完整的尾巴骨頭,這些骨頭以S狀水平彎曲,顯示尾巴在水平方向有良好的運動靈活性。這樣的尾巴可以幫助伶盜龍在高速奔跑時保持平衡和靈活轉向,也說明了伶盜龍是出色的奔跑者。

在2007年,古生物學家愛倫·特納(Alan Turner)、彼得·馬克維奇(Peter Makovicky)、馬克·諾瑞爾(Mark Norell)以及他們的同僚宣稱在一個來自於蒙古的伶盜龍化石的前臂發現了羽莖瘤(Quill knobs),確定伶盜龍具有羽毛。

發現歷史

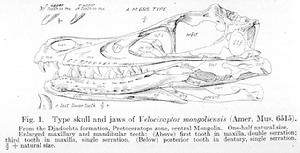

蒙古伶盜龍原型標本的頭顱骨素描。由奧斯本在1924年所繪製

蒙古伶盜龍原型標本的頭顱骨素描。由奧斯本在1924年所繪製第二次世界大戰後的冷戰期間,北美洲的挖掘團隊被共產蒙古所驅離,而蘇聯和波蘭的探險隊與蒙古大學合作發現了許多伶盜龍化石標本,其中最著名的是在1971年由波蘭與蒙古團隊所發現的“搏鬥中的恐龍”(編號GIN 100/25),該化石保存了了一隻伶盜龍和一隻原角龍搏鬥的場景。這個標本被蒙古視為國家級的寶藏,但從2000年起,被外借給紐約市美國自然歷史博物館,以供一個暫時性的展覽。

冷戰後期以來,已有數箇中國、美國、加拿大、蒙古等國家科學家所參與的科學考察隊在中國和蒙古境內發現了多具伶盜龍化石。在1988到1990年間,一個中國與加拿大所組成的挖掘團隊在中國北部發現了伶盜龍的化石。在1990年,一個美國自然歷史博物館與蒙古國科學院所組成的挖掘團隊抵達戈壁沙漠,發現了數個保存良好的骨骸。其中一個缺乏頭部的標本(編號IGM 100/980),被諾瑞爾等人戲稱為“Ichabodcraniosaurus”,以斷頭谷傳說中的角色Ichabod Crane警探為名。諾瑞爾與馬克維奇推論,這個標本可能屬於蒙古伶盜龍,但由於化石不夠完整,所以無法肯定。

在1999年,中國與比利時組成的挖掘團隊發現一個上頜骨與淚骨,屬於伶盜龍,但不同於蒙古伶盜龍。在2008年,Pascal Godefroit等人將其命名為V. osmolskae,以波蘭古生物學家Halszka Osmólska為名。

發現地點

黃昏時的火焰崖全景

黃昏時的火焰崖全景在德加多克塔組地層中,幾乎每個著名且多產的挖掘地點都發現了蒙古伶盜龍的化石。蒙古伶盜龍的模式標本是在火焰崖(Flaming Cliffs)的挖掘地點所發現(該地也名為Bayn Dzak與Shabarakh Usu),而“搏鬥中的恐龍”化石則是在圖格里克(Tugrig)挖掘地點所出土(又名Tugrugeen Shireh)。在中國內蒙古的Bayan Mandahu出土了許多蒙古伶盜龍化石,Bayan Mandahu屬於德加多克塔組,是一個產量豐富的挖掘地點之一。巴魯恩戈約特組的Khulsan與Khermeen Tsav也是著名的挖掘地點,出土了大量的相關化石,可能屬於伶盜龍。

這些挖掘地點都處於乾旱的環境中,布滿沙丘,偶有間歇性的溪流,而巴魯恩戈約特組的環境比年代較古老的德加多克塔組較為濕潤。除了伶盜龍所獵食的原角龍以外,伶盜龍還與以下恐龍共同生存:基礎角龍下目的安德薩角龍、甲龍科的繪龍、以及數種偷蛋龍科、傷齒龍科、與阿瓦拉慈龍科獸腳類恐龍。

V. osmolskae的化石發現於Bayan Mandahu組,年代與德加多克塔組相同。生存於Bayan Mandahu組的其他恐龍包含:繪龍、原角龍、偷蛋龍科、傷齒龍科。

分類爭議

盜龍在1924年首次被命名時,是被歸類於恐龍中的斑龍科;這是因為該時期的斑龍科與斑龍屬,被當成“未分類物種集中地”,因此許多肉食性恐龍被歸類於該科中,但彼此卻無接近親緣關係。隨者更多恐龍化石的發現,伶盜龍後來被歸類於馳龍科。

伶盜龍被歸類於馳龍科中較為衍化的伶盜龍亞科。在種系發生學中,伶盜龍亞科通常被定義為:馳龍科中,較接近於伶盜龍,而離馳龍較遠的所有成員。但馳龍科的分類是經常更改的。在最初建立的時候,伶盜龍亞科只包含伶盜龍一個成員。後來的研究則包含了其他屬,通常為恐爪龍與蜥鳥盜龍。一個最近的親緣分支分類法研究顯示伶盜龍亞科是個單系群,包含:伶盜龍、恐爪龍、白魔龍、以及蜥鳥盜龍(但分類位置未確定)。

在過去,某些馳龍科的物種有時被歸類於伶盜龍屬中,例如平衡恐爪龍(Deinonychus antirrhopus)、藍斯頓氏蜥鳥盜龍(Saurornitholestes langstoni)。因為伶盜龍較早命名,這些種被歸類於伶盜龍屬時,常被重新命名為平衡伶盜龍與藍斯頓氏伶盜龍。伶盜龍中的已承認種僅有蒙古伶盜龍、以及V. osmolskae。

在2005年新發表的始祖鳥的標本(瑟馬普利斯標本)中,發現了保存很好的第二腳趾,類似馳龍科,這可能說明始祖鳥類與伶盜龍有接近的親緣關係。如果這樣的親緣關係被進一步證實,因為始祖鳥較早被命名,包括伶盜龍在內的馳龍科很有可能被改歸類於始祖鳥科,屬於鳥綱。至少有一位科學家,將馳龍科歸類於始祖鳥科,如果屬實,這將使得伶盜龍成為一種無法飛行的鳥類。

古生物學

獵食行為

“搏鬥中的恐龍”標本,在美國自然歷史博物館展示中

“搏鬥中的恐龍”標本,在美國自然歷史博物館展示中馳龍科的後肢第二趾上明顯的鐮刀狀趾爪,傳統上認為是用於切開獵物身體與挖去內臟的武器。 在“搏鬥中的恐龍”標本中,伶盜龍的鐮刀狀趾爪嵌入原角龍的喉嚨中,而原角龍的喙嘴則夾住了伶盜龍的右前肢。這顯示伶盜龍可能是用它們的鐮刀狀趾爪刺穿獵物喉嚨的重要器官來殺死獵物,例如頸靜脈、頸動脈,以及氣管,而非割開獵物的腹部。伶盜龍爪的鐮刀狀趾爪內側圓滑,並不銳利,並不適合用於切開、刺穿獵物腹部的堅固皮膚和肌肉。然而,只有發現鐮刀狀趾爪的骨質部份,這些趾爪在生前應該覆蓋者角質鞘,所以還是有可能具有銳利的邊緣,但無法長期保存銳利狀態,原因是這些趾爪無法後縮以防止被磨損,也無法像貓一樣磨利趾爪。在2005年,BBC的電視節目《恐龍凶面目》(The Truth About Killer Dinosaurs)測試伶盜龍的趾爪是否適合切開。該電視節目製作了一個伶盜龍後肢模型,並將一塊豬腹肉作為測試用的獵物。雖然鐮刀狀趾爪刺穿了測試用的豬腹肉,但無法劃開它們,顯示伶盜龍的趾爪無法用來割下獵物的內臟。但由於其他科學家沒有參考或重複這個實驗,所以實驗的結果無法被確定。

伶盜龍的頭骨

伶盜龍的頭骨代謝

伶盜龍可能在某種程度上是溫血動物,因為它們獵食時必須消耗大量的能量。伶盜龍的身體覆蓋者羽毛,而在現代的動物中,具有羽毛或毛皮的動物通常是溫血動物,它們身上的羽毛或毛皮可以用來隔離熱量。馳龍科與某些早期鳥類的骨頭生長速率,與現代的哺乳類與鳥類相比,顯示它們具有較為適中的新陳代謝率。紐西蘭的奇異鳥在生理、羽毛型態、骨頭結構、甚至於狹窄的鼻部結構,相當類似馳龍科;而鼻部結構經常是新陳代謝的關鍵指標。奇異鳥是種高度活躍、無法飛行的鳥類,並具有穩定的體溫以及相當低的新陳代謝率,使奇異鳥成為原始鳥類與馳龍科的新陳代謝參考模型。

羽毛

蒙古伶盜龍的重建圖

蒙古伶盜龍的重建圖過去長期以來,古生物學家認為伶盜龍具有羽毛,但沒有證據可以證明。根據2007年9月份的《科學》雜誌,古生物學家愛倫·特納、彼得·馬克維奇、馬克·諾瑞爾,在一個發現自蒙古的伶盜龍化石(編號IGM 100/981,身長1.5米,體重15公斤)的前臂,發現了六個羽莖瘤。鳥類骨頭上的的羽莖瘤可用來固定羽毛,而伶盜龍骨頭上的羽莖瘤則明確顯示它們也具有羽毛。

根據特納等人的說法,並非所有史前鳥類的化石都發現了羽莖瘤,但沒有發現羽莖瘤,不代表這些史前鳥類缺乏羽毛。羽莖瘤的發現顯示伶盜龍擁有羽毛,而且應該是類似現代鳥類翅膀上的羽毛,包含羽軸與羽支所形成的羽片。這些研究人員並提出,伶盜龍的前臂具有14個次要羽毛,而始祖鳥具有至少12個次要羽毛,小盜龍具有18個,脅空鳥龍則具有10個。他們認為這些羽毛數量的不同,代表者這些動物與現代鳥類的差異程度。

特納等人將伶盜龍的羽毛,視為大型、無法飛行的手盜龍類因為體型的增大,而在演化過程中失去羽毛的證據。特納等人並發現,無法飛行鳥類幾乎沒有羽莖瘤,而伶盜龍的羽莖瘤則證明馳龍科的祖先應該可以飛行,但伶盜龍與其它大型的馳龍科後來卻喪失了飛行能力;然而,馳龍科祖先的羽毛也可能具有其他功能,而非用來飛行。對於無法飛行的伶盜龍,它們的羽毛可能作為展示物用,或孵蛋時覆蓋它們的蛋巢,或是在上坡奔跑時增加速度用。

影視作品

麥可·克萊頓的小說《侏羅紀公園》(Jurassic Park)和史蒂芬·史匹柏在1993年據此改編拍攝的同名電影,塑造了伶盜龍兇殘狡猾的殺手形象。不過電影中的伶盜龍形象從很多方面來看都是不科學和不準確的。電影中的“Raptor”更像在蒙大拿州發現的較大型近親恐爪龍,而電影與小說中的古生物學家也在蒙大拿州發現一個伶盜龍的骨骸。事實上,伶盜龍只發現於中國與蒙古,蒙大拿州則位於恐爪龍的化石分布範圍中,但作者在小說中仍說明了“Raptor”是伶盜龍。

因為導演的設定,電影中的伶盜龍比其實際尺寸大得多。 此外,已知的化石的解剖學結構也與伶盜龍在電影中的形象相矛盾,它們的前肢結構與姿勢並非電影中的描述,而且電影將它們的尾巴描述得太短、太靈活。電影中的伶盜龍覆蓋者鱗片,但大部分的手盜龍類身體應該覆蓋者羽毛。在續集《侏羅紀公園3》(Jurassic Park III)中,伶盜龍的頭後方與頸部則新增了類似羽毛管的物體,但馳龍科在生前應該是覆蓋者絨羽才對。同樣地在《侏羅紀公園3》中,伶盜龍甚至被設定比海豚和靈長目動物更聰明,這更是毫無可能性,伶盜龍的智力雖然高於一般的恐龍,但仍比不上現代的貓科動物。無論如何,從《侏羅紀公園》的成功開始,伶盜龍已成為大眾文化中恐龍和代表。

Roboraptor,由Wow Wee公司所出品的機械玩具伶盜龍出現在各式各樣的電影和電視節目,包括三部科普紀錄片當中。探索頻道的紀錄片《恐龍星球》(Dinosaur Planet)細緻的記述了一隻雌性伶盜龍的故事。在BBC的《與恐龍同行》(Walking with Dinosaurs)特別節目《鐮刀龍探秘》(The Giant Claw)中也有伶盜龍出場, 而BBC的《恐龍凶面目》(The Truth About Killer Dinosaurs)中專題介紹了伶盜龍與原角龍的搏鬥。

伶盜龍還出現在其他領域如音樂和體育中。例如,NBA球隊多倫多猛龍(Toronto Raptors)是以伶盜龍命名,並曾經使用一隻伶盜龍作為隊徽。在2005,曾經舉行過一次名為“Velociraptour”的演唱會。一個叫Roboraptor的玩具創意也來自伶盜龍。伶盜龍還成為一些電子遊戲的主角,包括《恐龍危機》(Dino Crisis)系列,《恐龍獵人》(Turok)系列和《魔獸爭霸》。