中華尹氏

中華尹氏簡介

中華尹氏族徽

中華尹氏族徽尹氏起源

一、以邑為氏

相傳,遠古帝王少昊金天氏有子名般,擔任工正官(掌管百工技巧),被封於尹城(今山西隰縣東北)。後來,殷的子孫便以封邑名稱為姓氏,姓尹。尹氏以邑(地方)得姓,出自少昊的後代。傳說黃帝有二十五個兒子,少昊為黃帝的二十五子之一,般是少昊的兒子。般因任工正之官而被封於尹城,他也因此被稱為尹般,尹氏因此得姓。古尹城在今河南省宜陽縣西北、新安縣東南,也有人考證說其在今山西省隰縣東北,因為兩地相距不遠,因此,今河南西北與山西西南交界一帶,是古尹氏的發源地之一。尹般的子孫襲其職位,世代任工正,一直生活在尹這個地方。即使到了周朝,尹氏子孫世代襲為卿士,其封地仍在尹這個地方。因而,先秦時代,尹氏的主要聚居地在今河南西北、山西西南的交界區。

上古時期,只有到了父系氏族公社的建立和原始社會解體時期,人類的歷史才逐步建立。尹氏先民的活動則和這一時期的部落聯盟戰爭緊密地聯繫在一起;在奴隸社會,尹氏宗族的活動與奴隸社會緊密聯繫的宗法制、諸侯爭霸、奴隸制思想文化息息相關;在封建制度逐步確立的戰國時期,封建經濟、政治的發展促進了各國的兼併戰爭和思想戰線上的“百家爭鳴”,它影響了尹氏宗族的政治、經濟和文化生活。總之,由於資料的不足,先秦時期尹氏歷史及其名人並不十分翔實,但它仍能曲折而較詳盡地反映那個時代的方方面面。

伊尹

伊尹除了少昊之子般因任工正被封於尹城而世稱尹殷之外,尹氏最早的名人要數擔任帝堯之師的尹壽了。傳說尹壽是河陽(今河南孟縣)人,因博學多才而被召為帝堯之師。尹壽任帝堯老師時,要求堯講求仁義道德,並對堯講授無為之道,即以無為來治理天下,實行仁政,與民休息,以實現無為而無不為。我們從帝堯即位後採取的種種仁政、無為而治的方略來看,他確實是以尹壽教授的仁義道德、無為來治理天下的。可見,作為堯師的尹壽,對當時整個社會民生產生了積極的影響。另外,據說尹壽還曾傳道於彭祖。彭祖是舜的大臣,竭忠輔佐舜治理天下。

夏代有記載的一位尹氏人物叫尹諧。尹諧是夏代最後一個國君夏桀的大臣。夏桀為帝期間荒淫無道,諸侯都來討伐他。最終,他被商湯擊敗流亡而死。作為夏桀大臣的尹諧,也在這場混亂中被商湯殺死。

西周時期最早見於史載的尹氏名人是尹逸。尹逸是周朝的史官,因此又名史佚。尹逸和當時的太公、周公等被合稱為“四聖”。雖然關於尹逸的具體事跡史書記載甚少,但既然能與太公、周公齊名,當是西周一位起輔佐作用的賢臣。

西周時期另一位尹氏名人是周穆王時的尹軌。尹軌是位有道之士,居住在終南山 (今陝西秦嶺山脈)。周穆王是周朝的第五代國君,好巡遊征戰,為政嚴酷,曾令人作五刑三千條。周穆王雖不是一個好君王,但為了表彰自己有仁義道德之心,他曾召見尹軌”。至於他向尹軌詢向了什麼樣的治國方略,是否認真採納了,由於史書未載,不得而知。

帝堯

帝堯以官得姓尹作為官名,主要存在於先秦時代。甲骨卜辭中有王令尹、多尹,為從事農作或做王寢之官,另外還有所謂的族尹,當為一族之長。商、周時尹常做官號,西周時,尹還可以是官吏的范稱。現存最早的一部古書《尚書》和西周金文中有“百僚庶尹”、“百尹”、“諸尹”之稱,意即百官、百僚。當時尹還是作冊、內史之長,如銅器銘文中常見“冊尹”、“內史尹”之稱。春秋戰國時期,中原各國以尹為官者不多,現能見到的文獻中尹多為較低官位的官職。如《論語•國語》稱關吏、門吏為關尹和門尹。《禮記•檀弓》中有“工尹商陽”,工尹就是工官之長;《禮記•月令》提到的奄尹,是宦寺之長;《雜記》里所說的里尹,則為一里之魁首。

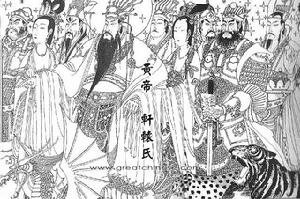

少昊畫像

少昊畫像遷徒史

秦漢時期

公元前221年,秦始皇橫掃六合,統一中華大地,建立了中國歷史上第一個統一的多民族的封建中央集權國家——秦朝。由於秦始皇的橫徵暴斂和嚴刑苛政,秦王朝二世而亡,只存在了15年。經過4年的楚漢戰爭,公元前202年,劉邦統一全國,建立起漢王朝,史稱西漢。西漢王朝在公元8年被王莽篡代。公元25年,劉氏宗族劉秀擊敗各對手,重新統一全國,實現漢室中興,史稱東漢。公元220年曹操之子曹丕稱帝洛陽,東漢滅亡。

少昊陵

少昊陵秦漢時期尹氏的分布地主要在北方。像漢武帝時的酷吏尹齊為東郡茌平(今屬山東)人;昭宣帝時的酷吏尹翁歸為河東平陽(今山西臨汾西南)人;宣帝時的經學大師尹更始為汝南(今河南上蔡)人;成帝時酷吏尹賞為巨鹿楊氏(今河北寧晉)人;成帝時的御史大夫尹忠是魏郡(今河北臨漳)人;東漢光武帝時的經學大家尹敏為南陽都陽(今河南方城東)人;和帝時的太尉尹睦為鞏(今河南鞏縣)人。

商湯

商湯秦漢時期尹氏人物遷徙活動範圍也主要在北方。這一時期,北方是我國政治、經濟、文化最為發達的中心區域,也是各種人員遷徙、流動的中心區域,其中自然不乏尹氏人物。如武帝時的酷吏尹齊出生於山東,在陝西、河南都曾長期為官;昭宣帝時的酷吏尹翁歸出生地也為山東,但長期在關東為官,後又供職京師,遷徙於北方各地;成帝時的酷吏尹賞出生於河北,但主要活動地域都在長安、三輔地區;成帝時的御史大夫尹忠,生於河北,為官時一直居住京城長安,後因參與治理黃河又長駐河南、山東境內。至於那些在秦漢、兩漢之際,四處征戰、出生入死的尹氏豪傑,像漢高祖時的尹恢,兩漢之際的尹尊,東漢光武帝時的尹綏,更是居無定所,四海為家。尹家人物頻繁的遷陡活動,擴大了尹氏的地域分布,也為人員的交流做出了貢獻。

另外,秦漢時期尹氏開始向南方發展,在西南一些地方還成為大姓。東漢初年,撣舸一帶形成了四大著姓做龍、傅、尹、董,他們還為東漢統一西南地區做出過貢獻。明帝時會稽(今浙江紹興)太守尹興,主要活動於今浙江一帶。桓帝時的經學大師尹珍,出生於撣舸毋斂(今貴州獨山)。尹珍因感到家鄉文化落後,曾到汝南學習經書,學成後回鄉教授,對南方的文化發展影響至深。尹珍官至荊州(今湖北一帶)太守,活躍於湖北地區。

總之,秦漢時期的大一統與政治、經濟、文化的繁榮,為尹氏人口的增長和遷徙創造了良好的外部條件,尹氏的分布與遷徙範圍日益擴大,作為一個北方大姓,其蹤跡正不斷向南拓展。

三國兩晉南北朝時期秦漢大一統社會持續了400餘年後,被分裂戰亂的三國兩晉南北朝所代替。這一時期中國歷史突出的特點是北方各政權的封建割據和南方經濟的發展。三國以後,北方相繼出現了許多封建割據政權,它們之間為了爭奪土地和人民,展開了連年的混戰,人民民眾掀起的反剝削反壓迫鬥爭,使得這一時期的社會形勢更加動盪複雜。相反,南方在這一時期略顯安定與和平,北方不堪戰亂的各族人民紛紛南遷。北方人民的南遷,補充了南方勞動力的不足,帶來了比較先進的生產工具和生產技術,促進了南方經濟的發展。

三國兩晉南北朝時期尹氏在全國的分布格局同秦漢時期一樣,沒有大的改變,仍主要遍布在北方的各地。在尹氏發展史上值得大書的是,這一時期,尹氏在今天的甘肅發展為望族。如在天水(今甘肅天水)、西州(今甘肅中部和西北部一帶)等地,都分布有大量的尹氏族人,這一時期這兩地尹氏名人的頻出也印證了這一點。如後秦大將尹緯、南北朝的文臣武將尹沖、尹弘以及北魏的尹挺等均為天水人;後秦的大將軍左史尹東是西州人。

同秦漢時期相比,三國兩晉南北朝時期尹氏的遷徙和活動範圍更趨廣泛。南遷的人數大大多於秦漢時期,在南方湧現許多尹氏名人。如三國時的尹默為梓潼涪(今四川綿陽東)人,南朝尹略為淮南(今安徽壽縣)人。南遷的尹氏宗族同其他南遷的各族人民一道,共同促進了江南的開發,加速了各民族的融合與交流,對中華民族的進一步發展做出了巨大貢獻。

隋唐時期隋唐,特別是唐末,開創了尹氏大規模南遷的時期。尹姓是發源於我國北方的一個典型的北方姓氏,其南遷始於漢代,三國兩晉南北朝時南遷的步伐有所加快,隋唐特別是唐末,則是他們大舉南遷的時期。唐末的藩鎮割據戰爭主要發生於北方,南方相對穩定,南方的經濟發展有逐漸趕超北方的趨勢,因此,此時北方人大舉南遷,尹氏宗族也夾雜其中,開始了大規模南遷的時代。這一時期南方尹氏名人迭出的事實也印證了這一遷徙趨勢。

北方各地仍是尹氏人物的主要聚居地。如初唐與徐敬業發生戰鬥的尹元貞及詩人尹懋,均為河間(今河北河間)人;孝子尹思貞、道士尹情(yin)、書法家尹守貞,均為天水(今甘肅天水)人;工部尚書尹思貞為京兆長安(今陝西西安)人;研究老莊思想的尹章為絳州樂壽(今河北獻縣)人,等等。這一時期北方的尹氏著名人物多出生於甘肅天水與河北河間,是與這兩大尹氏郡望的形成和發展分不開的。

南方尹氏族人持續增多。隋唐時期湖北襄陽一帶已經形成尹氏在南方的一個聚居地,名人不斷湧現,像尹嗣宗、尹怦父子都是襄陽人。這一時期南方其他地區的尹氏人物也不斷增多,至於在南方亦官亦商的尹氏人物,則更不盡其數。

宋元時期兩宋是一個戰亂不已,積貧積弱的時代。但她卻創造了非凡的文明,像中國古代四大發明,除造紙術外,指南針、火藥、印刷術都是在此時出現的。蒙元統治者重用漢人,在各個領域內也創造了豐碩的成果。在上述時代背景下,尹氏宗族獲得了進一步的發展。

繼隋唐時期尹氏宗族首次大舉南遷後,此時,尹氏繼續南遷,足跡幾乎遍及江南各地,他們在那裡生根安家,世代居住。在宋元時期長達300餘年的戰亂中,北方各族人民一直未中斷南遷的步伐,南遷範圍之廣,數量之大,前所未有。據統計,宋元時期江南江北書之於史的尹氏著名人物有:儒官如尹拙,潁州汝陽(今安徽阜陽)人;尹瞻,溫江(今屬浙江)人;尹躬,永新 (今江西永新)人;尹希善,吉水(今江西吉水)人;尹起莘,遂昌(今屬浙江)人;尹沂,(品 山)(今屬湖南)人;尹謙孫,茶陵(今湖南茶陵)人。畫家如尹質,成都(今四川成都)人;尹可元,漢州(今四川廣漢)人。詞人如尹濟翁,廬陵(今江西吉安)人;尹谷,譚州長沙 (今湖南)人,等等,不勝枚舉。

北方作為尹氏的發源地,這一時期仍是尹氏宗族的主要聚居地,名人不斷湧現。像尹氏三大理學家尹源、尹洙、尹(彳 瞿)代居住在洛陽;尹氏將領尹崇珂生於大名(今河北大名),尹繼倫出生於開封浚儀(今屬河南開封),尹憲出生於晉陽(今山西太原);畫家尹白為汴(今屬河南開封)人;孝子尹莘是汴梁洧川(今屬河南開封)人。

明清時期明清社會是我國封建經濟高度發展、專制主義中央集權統治進一步強化及其走向衰敗的時期。它處於我國封建社會的晚期,距近現代社會的曙光已經不遠,社會的發展進步,各種物質條件的日益成熟,為人員的流動提供了方便,促進了人員的交流與遷移。這一時期尹氏的分布,已基本遍布全國各地。

明清時期尹氏族人繼續向江南遷徙,在今湖南、湖北、安徽、江西、福建、四川、雲南、貴州、廣東、廣西等地的許多市縣,都有大量尹氏不斷遷入、定居、繁衍。在江西省,南遷的尹氏逐漸形成了自己的聚居地,發展成為當地的大姓、著姓,如江西永新、吉水兩地,由於尹氏族人不斷湧入,形成了尹氏名門望族,尹氏名人不斷湧現。在這兩地的許多村莊裡,尹氏人口占絕大多數,至今,這裡的許多村莊仍以“尹”命名。

在北方,河北、甘肅兩地的尹氏宗族人口相對較集中,特別是在天水、河間的兩大郡望里,尹氏始終是當地大姓望族,在當時的社會生活中起著舉足輕重的作用。

堂號和通用對聯

一、郡望堂號

【郡望】: 1 天水郡:西漢元鼎三年置郡,治所在平襄(今甘肅境內),西晉移到今天水市所在地。北魏時相當於今天水、秦安、甘谷等市縣地。此支尹氏為晉時尹緯之族所在。 2 河間郡:漢高帝置郡,治所在樂城,平帝時相當於今河北獻縣、交河、武強等一部分地。其後或為國,或為郡。此支尹氏,為東漢尹敏的後裔所開基。

【堂號】:

1.古代

和靖堂:宋時尹淳是程頤的學生,終生不應科舉,賜號“和靖居士”。金兵攻陷洛陽,他的全家被害,只剩他一個人流到四川,以布衣任太長少卿,不久改任禮部尚書、侍講。天水堂:尹姓又以天水為號。

“文和”、“肆好”、“一經”、“明經”等。

2.現代

2006年《尹氏通訊》12期《綜合志》,通過本族多方討論通過“金水堂”定名為尹氏總堂號.其堂聯為“金是本本正根基厚,水為源源清世澤長”。這一創舉。是尹氏譜牒文化史上又—個新的里程碑,永載史冊,流芳千秋萬代。

尹氏總堂號與各支系堂號共存,以示永久紀念。宗族特徵:

1、尹姓歷千年播遷繁衍,仍為一北方姓氏。

2、尹姓名人佳話流傳,不勝枚舉。如秦國尹喜,在函谷關得老子《道德經》,實為千古美談;元代尹莘,性至孝,被列為古代孝子之典型。

3、尹姓堂號多出有典。如“和靖堂”出自宋代尹火享之賜號“和靖居士”,史載其終身不應科舉;“文和堂”,出自明代尹直明敏博學之故。

二、尹姓宗祠通用對聯

[尹姓宗祠四言通用聯]

1、和靖處士; 南陽郎中。

——佚名撰尹姓宗祠通用聯

上聯典指宋代哲學家尹錞,字彥明,洛陽人。少師事程頤,精通理學。有民族氣節,紹興年間在朝廷做官,上書反對與金議和,得罪了奸臣秦檜,辭官回家,潛心著作。靖康間賜號和清處士。有《論語解門人問答》、《和靖集》。下聯典指東漢諫議大夫尹敏,字初季,南陽人。曾為長沙令,後拜郎中,仕終諫議大夫。初習歐陽尚書,後受古文,兼善毛詩、穀梁、左氏春秋。

2、中興良輔;東海名臣。

——佚名撰尹姓宗祠通用聯上聯典指周宣王時大臣尹吉甫,名甲,字伯吉甫,當時玁狁進逼到涇陽,他率軍反攻到太原而歸;又奉命在成周(今洛陽)負責徵收南淮夷等族的貢賦.佐助宣王中興,成就文武大業。下聯典指漢代平陽人尹翁歸,字子況,宣帝時官東海太守,執法嚴謹,使東海大治。為人清白廉潔,死後家無餘財。

3、和靖成集; 關令受經。

——佚名撰尹姓宗祠通用聯

上聯典指宋代洛陽人尹焞,字彥明,少年時拜程頤為師,終身不應科舉,靖康初年曾被召至京城,又懇辭還山,欽宗賜號“和靖處士”。紹興初年又被召為崇政殿說書兼侍講,反對與金人議和。著有《和靖集》。下聯典指周代函谷關令尹喜,字公度。相傳老子西遊,尹喜見有紫氣東來,知道有真人要過關。老子來到函谷關,被尹喜留下,著《道德經》五千言。尹喜自己著有《關尹子》。

4、天水世澤; 函谷家聲。

——佚名撰尹姓宗祠通用聯上聯典指尹氏出自天水、河間。下聯典指戰國秦•尹喜,為函谷關尹。老子授《道德經》五千言。

5、麟經繼述; 伊洛淵源。

——上聯典指宋•尹起莘事典。下聯典指宋•尹焞事

6、江山與勢遠; 泉石自幽深。

——尹柔撰尹姓宗祠通用聯此聯為唐代詩人尹柔《秋夜陪張丞相趙侍御游邑湖》詩句聯。尹柔,河間人,為張說岳州從事官補闕。

7、北學游中國;

南天破大荒。此聯為漢代尹珍祠聯。

8、南域知學自珍始;

北面抗敵怯倫威。

上聯典指東漢荊州刺史尹珍,字道珍,牂牁人。自以生於荒裔,不知禮義,乃從許慎,應奉受經書圖緯,學成,還鄉里教授。南域知學自珍始。桓帝時以經術選用,官至荊州刺史。下聯典指宋代名將尹繼倫,浚儀人。太祖時為殿直,預平嶺表,下金陵。太宗即位,充北面緣邊都巡檢使。端拱中遼兵入寇,繼倫奮擊,在敗之。遼兵相戒曰:“當避黑面大王。”以維倫面黑故也。

9、五代春秋師魯撰;

十篇唐說子漸彈。

上聯典指北宋文學家尹洙,字師魯,河南人。有《五代春秋》等傳世,官至龍圖閣士、起居金人等。世稱河南先生。下聯典指北宋學者尹源,字子漸,河南人。嘗作《唐說》及《敘兵》十篇。世稱河內先生。

10、龍圖閣士春秋賦; 河內先生唐說篇。

——佚名撰尹姓宗祠通用聯上聯典指北宋文學家尹洙,字師魯,河南人。下聯典指北宋學者尹源,字子漸,河南人。

11、文武兼優,萬邦為憲;

恩威並濟,六師總權。

上聯典指周宣王賢臣尹吉甫,宣王中興,修文武大業。時獫狁內侵,逼近京邑,命他北伐,逐之太原而歸。下聯典指明代兵部尚書尹直。尹直,字正言,泰和人。景泰進士,明毅博學。

12、晉陽家臣,鄙繭絲以從政;

函谷關吏,識紫氣而呈祥。

上聯典指春秋時晉國名宦尹鐸的事典。下聯典指戰國時秦國諫議大夫尹喜的事典。尹喜字公度,為函谷關習歐陽尚書,後受古文,兼善毛詩、穀梁、左氏春秋。建武初,上書陳洪中消災之術,拜郎中。

家訓

中華尹氏 歷代盛名 少昊之子 般封尹城 尹氏始祖 因邑為姓 四千餘年 源遠脈清 族規家訓 世代相承 齊家治國 國強家興 愛國濟世 團結精誠 遵紀守法 激濁揚清 剛直不阿 清正廉明 居安思危 處變不驚 明禮誠信 高節亮風 淡泊明志 天下為公 孝敬父母 百善之首 父母在堂 朝夕溫恭 遠離雙親 心音相通 關心二老 衣食住行 敬則生愛 最重篤誠 推諉虐待 法理不容 教育子女 尊祖敬宗 家國天下 祖訓銘心 父慈子孝 歷代敬祟 寬嚴有度 切莫縱容 祟尚科學 培育精英 國家棟樑 人人稱頌 嚴於律己 誠待親朋 社會交往 擇友慎重 溫良恭謙 以德為榮 鄰里糾紛 相互通融 和睦相待 處事以公 團結友愛 文明新風 恩愛夫妻 情深意濃 家務之事 力戒紛爭 風雨同舟 甘苦與共 情意無價 互敬寬容 相濡以沫 琴瑟一生 白頭偕老 夕陽更紅 學古鑒今 受益無窮 縱觀族史 顯赫尊榮 承前啟後 發揚傳統 各行巨子 科技先鋒 賢達能人 層出不窮 家訓永傳 萬代興隆

源流考證

1)、中華始祖

盤古氏至三皇譜系表三皇:燧人氏,太昊伏羲氏,炎帝神農氏。五帝:黃帝軒轅氏,顓頊高陽氏,帝嚳四高辛氏,唐堯陶唐氏,帝舜有虞氏。盤古氏.天皇氏.地皇氏.人皇氏.三皇一燧人氏.祝融氏.少典氏.←母系氏族→古今無定論←父系姓族。┌歷代┌柏皇┌中央┌大庭┌粟陸┌驪連←野居野處.........發明火│通鑑│氏.┴氏.┴氏.┴氏.┴氏.→盤古氏..┬天皇┌地皇┌人皇┌三皇│輯覽│通志卷一三皇紀第一引春秋世譜開天闢地 └氏.┴氏.┴氏.┤一燧│三皇│長子襄(飛龍) ┌顧相,生巴└人氏┤二太│次子英(潛龍)

│人,後裔有←盤古氏至三皇一燧人氏,相距也許數│昊伏│女宓(洛神)

軒轅黃帝

軒轅黃帝│姓李氏者衍萬年,或數十萬年,文字未興,不知次│羲氏┤氏族

│傳西晉五胡第順序。

│姓風│典 ┬承釐─厚炤┤十六國之成

│女媧└鹹鳥└司水土└漢。

└郝骨氏驪連氏. ┬渾沌┌赫胥┌尊盧┌昊英┌有巢┌朱襄┌葛天┌陰康┌無懷

└氏.┴氏.┤氏.┴氏.┤氏.┴氏.┴氏.┤氏.┴氏

│路史前紀八└開始穴居。

.祝融┌少典→

│ 路史及劉姓譜載:祝融氏,└氏 ┴氏

公祭黃帝

公祭黃帝└又名祝誦氏。均雲祝融氏之分派為少典氏。少典氏第一代第二代第三代第四代第五代第六代第七代第八代第九代第十代十一代炎帝神農氏 第一代第二代第三代第四代第五代第六代第七代第八代第九代第十代輩序:天字輩地字輩玄字輩黃字輩宇字輩宙字輩洪字輩荒字輩日字輩月字輩盈字輩中華民族姓┌三皇三(炎帝神農氏)

┌姜克─榆罔(下氏炎黃總始│炎帝─臨魁─帝承─帝明─帝宜─帝來─帝裹─節莖┴姜戲─姜器略)祖│勗其┬巨駓┬芒昧┬夷栗┬柏堅┬節 ┬赫胡┬封胥┬依盧┬啟昆 生少典氏┤妣扶│妣蜀│妣逿│妣女│妣赤│妣鉅│妣摩│妣女│妣九│妣有 黃妣有蟜氏,└胥氏└山氏└伊氏└儀氏└水氏└閭氏└利氏└娥氏└方氏│蟜氏 帝女安登。天字輩。 └子高 中華民族姓氏炎黃總始祖少典氏,生於黃帝紀年前丁亥五七七年、民國前五一八五年、公元前三二七四年(筆者據炎帝神農氏出生年加三十年而來。)妣有蟜氏,女安登,生二子,長子三皇三炎帝神農氏、次子勗其。三十歲生長子三皇三炎帝神農氏至齊國姜太公為止,其間分支命氏有一一七個姓氏(單姓七十三個,二字複姓四十四個。);齊國姜姓公族後有一三0個姓(單姓六十八,複姓六十二。)共計二四七(一雲二五一。)個姓氏;據未署名之神農世在台諸姓淵源考,炎帝在台有七十五姓,以戶數多者在前依序為,許謝賴洪邱呂高柯盧方姜白紀丁駱甘陸章賀崔易穆解向左狄刑丘申齊蒲焦晏尚柴欒路佘竺厲邰封國逢強山浦麻薄台危井右巨後年農士青望羌檀大竹慶牙伯柱麗藥壬帖淳、姜林、范姜。三十三歲生次子勗其,十一傳五帝一軒轅氏黃帝,現有使用姓氏除炎帝二四七個姓氏之外,餘為黃帝所衍生姓氏,世人皆稱炎黃世冑(子孫)之由來,其源有自。三皇三炎帝神農氏:姓姜,名石年。漢族。黃帝紀年甲申前五二0年、民國前五一二八年、公元前三二一七年,其間依序為炎帝神農氏、臨魁、帝承、帝明、帝宜、帝來、帝裹、節莖、姜克、榆罔等十一代九帝五二0年。

公祭黃帝

公祭黃帝五帝:黃帝軒轅氏,顓頊高陽氏,帝嚳四高辛氏,唐堯陶唐氏,帝舜有虞氏。五帝一黃帝軒轅氏:姓姬又姓公孫,名軒轅,字玄律。漢族。黃帝紀年元年甲子、民國前四六0八年,公元前二九九七年至公元前二五九八年,在位百年。國都有熊。

2)、尹氏始祖

少昊金天氏:姓己,名摯。漢族。國都曲阜。黃帝紀年甲辰一0一年、民國前四五0八年,公元前二五九 少昊金天氏:姓己,名摯。漢族。國都曲阜。黃帝紀年甲辰一0一年、民國前四五0八年,公元前二五九七年至公元前二五一四年,在位八十四年。

3)、尹氏始祖脈系

黃帝陵

黃帝陵1. .少典氏第十三代、黃帝二代清:

辰字輩。氏族典第十二卷,清,紀姓,封於清,是為青陽,娶於類氏,生少昊青陽氏,少昊元妃生倍代,居於湣淵,封於蔑,至夏末為桀所滅後有,倍氏、縉氏、蔑氏【出山海經】少昊次妃,生殷為弓正,主祀弧星,封於尹城後有,尹氏。 │黃帝次妃方纍氏次子清之系(黃帝元妃次子元囂,即位是少昊 │與黃帝次妃方纍氏次子清之子少昊,為同一人或二人,待考。)

│清 ┬少昊┬倍代,其裔有●姓倍氏、縉氏、蔑氏。

│●姓│青陽│般,┌永格,其裔有己氏、格氏、戎氏、允戎氏

│紀封│氏 │昧 ┤、戎州氏。

│於清│元妃│●姓│臺駱,其裔有●姓臺氏、沈氏、姒氏、辱氏

│,是│生倍│尹氏│、蓐氏、鄏氏

│為青│代,│少昊└(招琳註:黃帝子揮之孫允格,似有重複。)

│陽娶│次妃│支子┌大業 ┬皋陶 ┬伯翳

│於類│生般│佚名┤父佚名│為舜士│仲甄

│氏。│,庶│。

│娶少典└師封皋└季封於偃

│少昊│子昧│說明└氏女生陶。

│四叔│,支│:氏族典:「少昊支子娶高陽氏女生大業。」高

│,重│子佚│陽氏女,據史記、秦、趙、李、徐姓等譜系,均

│、熙│名。│以皋陶屬顓頊之後。故本譜將娶字改為入贅,母

│、修│有●│系氏族,因入贅而佚氏名也。本譜將皋陶列在黃

│、該│姓青│帝第六代,即以少昊支子佚名,入贅黃帝第四代

│,為│氏,└顓頊之女脩,是否合乎邏輯,識者正之。

│五官└青陽氏。

2、少典氏第五十一代、黃帝軒轅氏第四十代盛伯:

盛伯之後入於齊有,盛氏、成氏、痛氏。榖滅於齊。滑滅於秦。息滅於楚。巴滅於晉。項滅於魯後有,穀氏、小穀氏、滑氏、滑伯氏、息氏、息夫氏、巴氏、通氏、項氏、劉氏。辛氏。漢東之國,隨為大,後滅於楚有,隨氏、少師氏。鱗滅於宋。宮滅於虞。紀、遂滅於齊。岐、郭廢於周。養、頓、徐、胡,入於楚。肥、鼓、魏、譙,入於晉。麗、觚,入於秦。鮮、虞,入於狄。極入於無駭。隗、丹、睽、載、逢、翼、冥、主,各衰除,而不振後有,鱗氏、宮氏、紀氏、遂氏、岐氏、郭氏、養氏、頓氏、南頓氏、徐氏、胡氏。肥氏、肥如氏、鼓氏、魏氏、譙氏、焦氏、鮮虞氏、極氏、隗氏、丹氏、睽氏、載氏(韻書作臷(至改邑。)逢氏、冀氏、冥氏、主氏 。 其周室世卿之家則又有,密公氏、榮公氏、瑕公氏、長伯氏、賈伯氏、芮伯氏、桃叔氏、邛叔氏、尹公氏、奇氏、榮叔氏、南官氏、榮伯氏、芳氏、康公氏、鞏伯氏、甘氏、單公氏、暴公氏、詹伯氏、家父氏、巷伯氏、方叔氏。

3.少典氏第五十三代、黃帝軒轅氏第四十二代沈子:沈子逞奔於楚,逞生嘉

嘉生二子,尹丙、尹戌,尹戌為右司馬,生諸粱,釆於葉為,葉氏、尹氏、諸粱氏、(×厷阝)氏【此與平輿之沈不同。】 浦之後有,蒲侯氏、蒲餘符氏。耿之後又有,諫氏、柬氏、簡氏。譚之後又有,覃氏、談氏、倓氏。巴之後,又有巴公氏。黃之後又有胡氏。白之後又有,白侯氏、武安氏。黃帝次妃方纍氏次子清之系。

4)、尹氏堂號--天水郡天水:

1、西漢置天水郡,治平襄,故城在今甘肅通渭西南地,東漢改置漢陽郡,遷治冀縣,故城在在今甘肅甘谷東南。

2、西晉置天水郡,治上邽,在甘肅天水西南。三、南朝宋置兩天水郡,一屬秦州,治陝西南鄭,一屬盆州,治四川省境。四、後魏置天水郡,郡治在甘肅西河縣西南,北周後廢。

3、所有姓氏:㊣尹、皮、汝、艾、那、狄、忻、姜、員、秋、真、畜、秦、桂、祕、莊、莘、強、揚、琴、趙、慎、疆、鎮、雙、疆、闞、隴、嚴、權、上官、子車、樂正。◎王、別、紀、梁、智、楊、閻、龍。......

參考文獻

• 《中華尹氏通志(第四分冊地理志):不分卷》尹培主編2002年,電腦排印本 •

•《金蘭尹氏宗譜:四卷:[金華、蘭溪]》(清)蘇燮纂修清光緒16年(1890),木活字本 •

•《雲陽尹氏重修族譜:十四卷》(清)尹聞悟等纂修清同治12年(1873),木活字本 •

•《宋安尹氏家乘:[宜興]》[作者不詳]清,木活字本 •

•《尹氏通譜:不分卷》[作者不詳]清康熙間,木活字本 •

•《廟瀆尹氏家乘:[丹徒]》[作者不詳]清,木活字本 •

•《尹氏族譜:十二卷:[丹徒]》尹允鼇等纂修民國3年(1914),木活字本 •

•《尹氏家乘:[丹陽]》[作者不詳]清,木

http://www.greatchinese.net/emperors/yao.htm

http://www.greatchinese.net/emperors/huangdi.htm

http://bbs.tiexue.net/post2_1625576_1.html

http://www.sd.xinhuanet.com/news/2003-09/14/content_1846472.htm

http://www.guoxue.com/zibu/zhajia/sanhaijin/shjml.htm