|

| 《自由大憲章》局部 |

英國封建專制時期憲法性檔案之一。習稱《大憲章》。1215年6月15日,英王約翰在封建領主、教士、騎士和城市市民的聯合壓力下簽署,共63條。主旨是限制王權,保障教會和領主的特權以及騎士和市民的某些利益 。

《自由大憲章》被公認為是英國人權發展史上的一個里程碑式的檔案,也是英國憲政的起點。從《自由大憲章》開始,最高的權力受到了法律的限制,相應的,權力退讓出來的領域即要由權利來占領。《自由大憲章》作為人類歷史上最早具有典範性的人權法律文本,它的出現到底是歷史的刻意為之還是僅僅的一個偶然之作,人們對此可以略作考察。

歷史背景

英國人喜歡將諾曼人征服英倫及其後發生的若干影響稱為“諾曼枷鎖”。意為諾曼征服之前,英國是一個自由的國度,而諾曼征服褫奪了英格蘭人固有的權利與自由。這種為枷鎖禁錮了的權利和自由,直到《自由大憲章》出現之後才有所恢復。既然英國人認定在諾曼征服之前,英國社會中充滿著權利和自由,那么,這些權利和自由到底是怎樣的呢?

英格蘭人的歷史最早可以追溯到公元1世紀之前。通常而言,一個國家的自然地理環境對該國人民怎么樣生活有著很大影響,不僅僅是生活方式,還有其組織方式,甚至文明形態作為一個具有海洋氣候特徵的島國,不列顛的土地是肥沃的,其文明從公元前十三世紀就已經開始。到公元一世紀羅馬征服不列顛之前,英格蘭文明已經進入了鐵器時代末期,不列顛社會的組織形式已經形成。這一時期,在英國人的記憶里,僅僅存在著一些模糊的印象。由於它之後數百年的羅馬統治,更使得它對於後世英國的影響幾乎被完全削去。自公元前一世紀開始,龐大的羅馬帝國的觸角延伸到了大陸之外的不列顛。

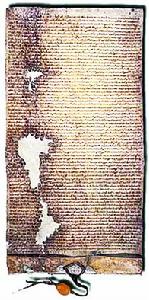

《自由大憲章》

《自由大憲章》隨著羅馬統治的撤出,北歐的盎格魯撒克遜人開始入侵不列顛,填補羅馬人剩下的權力真空。入侵的盎格魯撒克遜人來自三個強有力的日耳曼部落:撒克遜人、盎格魯人和米特人。當時的日耳曼人相較於先進的羅馬文明而言,是蠻族,還處於原始部落時期。但他們有相當嚴密的制度,正如歷史學家塔西陀在《日耳曼尼亞志》中所述,在盎格魯撒克遜人的歷史之中,各種血系的貴族的權利是盎格魯撒克遜社會最強有力的黏合劑。而不列顛島上的原有居民在羅馬人撤出之後,還沒有習慣於組織起自己的公共生活,因此也就無法對抗盎格魯撒克遜人的入侵。正是在盎格魯撒克遜人對不列顛的征服過程中,國家開始形成。同其他地區的歷史發展一樣,國家的形成同樣源自戰爭。戰爭將對分工及組織制度提出更高的要求,逐漸最高軍事統治首領上升為了國王,權力也擴張到頂點。也是在這一過程中,真正的英格蘭民族歷史開始了。原有的不列顛人淪落為農奴式農民,他們在英格蘭社會中處於從屬地位,盎格魯撒克遜人既沒有接受他們的文化,也沒有接受他們的語言。不列顛島上的原有文明湮沒了,盎格魯撒克遜人成為英格蘭人的主體,他們的文化成為主導文化。

後世的英國人常常將他們擁有的權利追溯到這一時期,如清教革命時期的平等派就認為盎格魯撒克遜時的英國人民是生而自由的,“諾曼征服前的盎格魯撒克遜政府統治的是人民的利益”。傑斐遜說:輝格黨人認為他們的權利來源於盎格魯撒克遜人。從屬輝格黨人的約翰卡特萊特上校認為:“國民始終堅持著恢復權利的要求,他們不斷的要求恢復他們的撒克遜法律,這表明這些權利決沒有被國民的意志所放棄”。也有人認為這一時期的法律是維護英國人生而固有的天賦權利的,如溫斯坦萊在《給弗而法克斯閣下及其軍事會議的信》中就質問:“征服者威廉不是由於實行征服而成為英國國王的嗎?他不是剝奪了英國人天賦權利嗎?”“英國現在力圖實行的改革不僅要消滅諾曼的桎梏,使人們仍受征服者威廉到來以前的那些法律的管理。”歷史是否確然如此呢?盎格魯撒克遜時期英格蘭人是否真的享有廣泛的權利和自由呢?如前所述,盎格魯撒克遜時期,不列顛原有的法律制度幾乎沒有留存,它的法律主要是在日耳曼部落習慣法基礎上所發展起來的。財產權方面,作為其核心的土地私有制開始出現。土地私有的形式稱作“特許保有地”(bookland),也稱作“文書地”,[12]即是以文契的形式授予土地所有人,受封人對土地享有所有權,他可以將土地任意轉讓、出賣或饋贈與他人,也可以將其分授與他人。這種土地私有的方式源自於羅馬,不過,它不是羅馬統治不列顛時的遺產,而是羅馬基督教會在公元六、七世紀傳入英格蘭的附帶物。到公元7世紀的時候,英格蘭的國王們均皈依了基督教。教會加強了國王的權威地位,國王也幫助教會發展。

《自由大憲章》

《自由大憲章》在盎格魯-撒克遜王朝的早期,英格蘭社會還處在農村公社時期,社會中存在著大量的自由民,他們有自己的耕地,在人身上是自由的。後世的人們稱盎格魯-撒克遜人的自由多即指此。隨著不斷的戰爭和征服,很多自由民淪為農奴(維蘭,vilani),失去了自由,由上觀之,盎格魯-撒克遜時期的英格蘭人並未如人們所說的那樣,有著廣泛的權利和自由,但與其說是他們的歷史和法律否證了人們的美好願望,不如說是人們的解釋傾向重新塑造了那個時代。然而,無可否認的是,盎格魯-撒克遜時期的習慣法傳統使得英格蘭人逐漸形成了遵循先例,從傳統中尋求合法性的意識。這種意識在普通法時期得到了加強。

產生與鞏固

1066年,威廉公爵率領諾曼人在英格蘭登入,征服了其全部落和地方勢力,在威斯敏斯特教堂加冕稱王,建立起了統一的王國,史稱“諾曼征服”(Norman Conquest)。這一歷史事件對英格蘭產生了巨大的影響,它深刻改變了英格蘭的歷史,它意味著英格蘭所接受的不僅是一個新的統治階級,而且還包括新的統治方式,還有新的文

《自由大憲章》

《自由大憲章》然而,作為征服者,諾曼第人統治的合法性並未得到兩百萬的當地居民的完全認同。其次,威廉所建立了的王權並未取得壓倒性的優勢。在英國歷史上,從未有過政治力量的一方完全將對抗一方壓倒的局面。平衡、衝突、再平衡是其最顯著的特點。金雀花王朝地跨海峽兩岸,領土不僅包括英格蘭,還有諾曼第等大陸領土。在13世紀之前的國王們均喜歡呆在大陸這邊,於是英格蘭土地上的行政機構在國王不在時也可正常的進行司法和財務工作,並且貴族們的勢力也迅速得到發展。事實上,在威廉實施的土地分封制中,國王與封臣貴族們的關係是以契約的形式確立的。國王有什麼樣的權利,封臣有什麼樣的義務,都有明確的認同。相應地,國王亦應當承擔一定的義務,即承認貴族領主對土地及在土地上享有的權利,由此得到他們的效忠。若一方違約,則另一方可以解除義務。如亨利一世加冕時,《加冕憲章》便是這樣一個檔案。到了13世紀的時候,英格蘭大貴族與國王之間終於產生了激烈的衝突。每一次衝突均是由對抗雙方在平衡狀態下產生的變化打破原有的平衡狀態所引起的。金雀花王朝的第11個國王約翰被人們稱為“失地者”。因為在他手裡,王朝失去了大陸的全部領地,而成為了一個真正的英國國王。並且,他在與教皇英諾森三世之間由於1205年坎特伯雷大主教人選而發生爭議,最終的結果是約翰向教皇俯首稱臣,並同意以英格蘭為教皇的采邑。大陸領土的喪失,使他只好收回英格蘭原有封臣的土地,為了試圖收復失地,他經常徵稅。這些都大大損害 了英格蘭大貴族的利益。1215年,以約翰王收復失地戰役為導火索,大貴族們聯合起來,迫使約翰在倫敦城外的沼澤地上籤署了被後人視為英國自由傳統的《自由大憲章》。

然而,自由傳統的樹立遠非是頒布一個《自由大憲章》即可一勞永逸的事情,而是又經歷了長時間的衝突和對抗之後,才鞏固下來。約翰王曾企圖撕毀《自由大憲章》,只是因為他突然死去,才未能如願。而其後,約翰的兒子亨利三世在貴族們的壓迫下又三次頒布《自由大憲章》而被稱作“英國的查士丁尼”。愛德華三世也對《自由大憲章》進行了三次確認。這樣的確認總共約30條次。在這一過程中,貴族們發現,要想成功地維護《自由大憲章》以與王權相對抗,這就需要有更多的力量的參與,從而使《自由大憲章》獲得了向前發展的機會。僅僅將這一發展歸功於貴族是不公平的,其他階層力量的壯大也是一個客觀的因素。因此,在1225年第二次頒布的《自由大憲章》在當時被描述為承認“人民和大眾”(tam polulo quam plebi)與貴族享有同等的自由權。1354年,愛德華三世時又將第39條對人身權利的規定從自由民擴展到了“任何人,無論其財產狀況和社會地位如何……”。這樣,《自由大憲章》所保護的階層和利益範圍不斷擴大,自由傳統也不斷強化。不僅如此,《自由大憲章》還為普通法所確認,具備了司法和審查立法的效力。1297年,愛德華一世在“確認書”中命令所有的法官、郡長、市長和其他大臣,以及凡是執掌王國法律的人,在處理的所有訴訟中,要將《自由大憲章》當作普通法來對待。任何審判若與《自由大憲章》相矛盾,都歸於無效。1368年,愛德華三世宣示:“任何成文法規的通過,如與《自由大憲章》相悖,則必然是無效的。”

愛德華三世

愛德華三世內容

威廉公爵

威廉公爵特點

首先,它所最為關注的是對貴族、自由民的財產保障和人身保障。這是它的核心,也即為,它以明文的方式對自由民的財產權利和人身權利作出了規定。《自由大憲章》共63條,其中就有21條論述財產權。自此之後,無論是《權利請願書》還是《權利法案》都未忽略這一點,就是排斥國王對於私人財產權的可能的侵害。“風能進,雨能進,國王不能進”的諺語體現了財產權首先應該使不受政治權力侵犯的權利“普遍的、平等的、個人化的財產權與專橫的政治權力是完全對立的。承認每個人的財產權就意味著統治者的權力要從根本上受到節制。” [23]因為財產權是個人生活所必不可少的,它既是個人的主要內容,又為其他個人自由的提供保護,使它們成為可能。保護私人財產權的思想為新興的資產階級所繼承,並在此基礎上樹立了私有財產權神聖不可侵犯的原則。

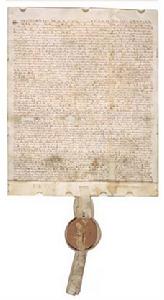

《自由大憲章》

《自由大憲章》再次,《自由大憲章》主要是針對王權作出的,字裡行間充溢著對專制權力的不信任。其第一條即開字明義地指出:“朕與嗣君當以誠意永久遵守本憲章,並頒賜一切增加之自由權於全國之自由民,俾世世得守之”。可見,國王是遵守《自由大憲章》的第一主體。

第四,《自由大憲章》中多次提及(第1、2、13、39、41條等)這些自由、權利皆為根據英國舊有的習慣與傳統提出,因而以文本的形式宣告了英國人的經驗情結。“它(《自由大憲章》所載的權利和自由)在法律上、理論上的推論,是根據某種權利義務的既成事實。……臣民所要求的,只不過是君主尊重他們已經享有的東西,尊重那些確認此種享有的法律與習慣。君主所要做的,只不過是不要篡古逾制,侵奪臣民的既得利益。”

第五,《自由大憲章》的原始形式就不是一種制定法而是一種契約。這從它的訂立過程就可以看出,是國王與貴族的約定。貴族們在紙上寫下他們的要求,然後迫使國王同意。儘管國王的意志受到了一定程度的強制,但畢竟遵從了封建時代的國王與貴族們的解決問題的一貫方式。

意義

第一:《自由大憲章》第一次以法律文本的方式規定了人權,開始了最早的人權實踐。權利與人權的區別在於,人權有著與專制權力相對應的內涵,換言之,權利只有在獲得與專制權力相對應的地位時,才成為真正意義上的人權。“人權的初始意義是與把人的思想禁錮起來的獨權以及把人束縛起來的政權相對而言的”。所以,權利的歷史,人們可以將其追溯到人類的遠古,但人權只是到了近代才出現。嚴格說來,《自由大憲章》規定的並非人權。因為,《自由大憲章》中規定的權利的主體不適格,不符合人權概念對主體的界定。僅僅指狹義的自由民而非所有的人。那么為什麼人們說《自由大憲章》規定的是人權?這是因為在有所希冀的後人的眼裡,它就是人權。時間的厚度總是能夠加強一個事物的合法性。英格蘭貴族在與王權的對抗衝突中挖掘出了權利的價值,並將其書寫於文本。於是,權利開始有了獨立的載體,而不再像以前以習慣的形式存在。習慣權利這種由歷史形成和傳承下來的權利,依賴於人們的記憶和言傳身教,因而具有不穩定性、不安全性。權利一旦法定化,以成文法的形式固定下來,便擺脫了這種困境,並且可以為更多的人熟知,產生更大的效用。從《自由大憲章》的文字中,財產權、人身權(第39條)以及抵抗權(第61條)均得以明確表露,社會生活固定化了。

愛德華三世

愛德華三世第三,《自由大憲章》的意義在追問中。從嚴格的歷史實證的角度考察,《自由大憲章》實質是一個封建檔案。它的行文完全是封建的表達,體現的封建貴族的利益。它所保障的權利主體是教會、各大主教、貴族以及自由民。作為全國絕大多數的農奴並不在它保障之列。據《牛津英國通史》記載,能確切地稱為“自由人”的只占人口的14%[29]。然而,就是這樣一個封建檔案,在後人的不斷追問下,它的意義遠遠超出了文本原有的含義。在聰明的後人的解讀中,《自由大憲章》所帶有的貴族烙印被有意無意地忽略,正如詹姆斯所言:“《自由大憲章》所列條款對於新的一代和新的時代的意義,與它們本來試圖表述的意義可為差之千里,而且它們逐漸地被視為並非貴族自由的基礎,而是平民自由的基礎。”在後人的眼中,主要的是,《自由大憲章》所樹立起這樣的傳統,不依賴於王權存在並且能夠為王權設定界限的法律,以及不得為王權所侵害的權利和自由。然而,必須注意的是,《自由大憲章》並非是這一傳統的源泉或唯一表述。否則,即使訂立了,它也將很難去到相應的作用甚至會很快消失。事實證明:它不僅支持了這一傳統,而且它本身也受這一普遍傳統的支持。

對後世的影響

《自由大憲章》以自由為大,開英美自由主義之源,啟人權保護之端,具有深遠的世界影響。它不僅奠基了英國的自由傳統,與此後的《權利請願書》、《權利法案》一脈相承,還深深影響了歐洲大陸的人權思想,使歐洲的文藝復興的人文精神更加燦爛輝煌。

《自由大憲章》

《自由大憲章》相比歐洲大陸而言,《自由大憲章》在北美這塊新大陸上的影響則更為顯著。作為一塊待開發的處女地,《自由大憲章》所體現出來的人權思想在這片土地上具有了源發性。移民美洲的清教徒們正是大憲章的人權原則的擁護者和承載者。在殖民地時期,美國人民正是為了維護這些原則,進行了反對英國專制統治的鬥爭。殖民地人民認為他們與英國人所擁有的相同的權利,他們堅持應當被授予這些權利。最初美國人民掀起獨立戰爭,其主要原因之一就是反對英國政府在美洲殖民地濫行徵稅。而根據英國大憲章的規定,非經“大會議”的同意,國王無權徵稅。北美殖民地人民根據這一條款,要求非經殖民地議會同意,英國國王無權在北美殖民地徵稅。美國當時的眾多政治家或理論家,如傑斐遜、富蘭克林、漢密爾頓等人,都對英國的憲政歷史做了精深的研究。

傑斐遜在他的《英屬殖民地權利概觀》中就根據英國的權利傳統對北美人民所擁有的權利進行了發揮。而漢密爾頓更是對英國的憲政制度心儀已久。他們在為自己制定憲法的時候,也就深深打上了英國的烙印。在一開始,美國憲法未對人民的權利作出規定的時候,就是根據英國大憲章的精神,美國人民要求制定權利法案以保護人民的權利。接著美國人民把大憲章的原則和內容寫進了美國憲法,制定了1791年美國權利法案,使這些原則得到部分的實現。在1791年美國權利法案中,吸收了英國大憲章和英國權利請願書和權利法案的很多內容。

《自由大憲章》

《自由大憲章》英國大憲章的影響並未止於此,它甚至對二十世紀人權的發展都產生了積極的影響。譬如1948年聯合國大會通過的《世界人權宣言》。《世界人權宣言》的第9條宣布:“任何人不得任意逮捕、監禁和放逐任何人。”這與《自由大憲章》第39條顯然是類似的。《世界人權宣言》第17條第2款規定:“任何人的財產不得任意被剝奪。”也是承繼了《自由大憲章》第30條和31條的內容。《世界人權宣言》的第40條援引了英國大憲章的第40條內容:“人人有權享受法律保護。”在《世界人權宣言》中還可以找出很多與《自由大憲章》所規定的內容的重合或相似之處,只是前者多用現代的語言來加以表述而已。人權現在正成為全世界全人類最通用的語言和人的最普遍的價值。由英國大憲章開創的人權原則正在影響著並將繼續影響著這個世界。