基本資料

劇情梗概

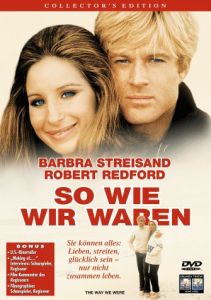

電影《往日情懷》海報

電影《往日情懷》海報背景為美國50年代美蘇冷戰時期,劇情描寫芭芭拉.史翠珊(BarbraStreisand)和羅伯特.雷德福(RobertRedford)兩位男(哈伯)女(凱蒂)主人公,一個是在校擔任青年政黨聯盟主席,另一個是熱衷運動和寫作的才子,他們在大學校園相識,而到相知相愛,最後卻因為彼此間個性和政治立場的差異而分手。歷經多年後兩人再次重逢,回首往事,不勝感慨。西德尼.波拉克(SydneyPollack)在執導該片時,著重提升影片的思想性,巧妙地把時代氣氛與個人衝突加以揉合,欣賞起來也頗有迴腸盪氣之感。

……年老體衰的老婦人瑪絲丹是美國年紀最大的軍人遺孀,在一九八四年,她回憶起從前的片段往事……經過了內戰和重建,也經過了維多莉亞時期,瑪絲丹當時還只是個年輕的少女,她嫁給了身為軍人的丈夫,親眼見證了汽車工業的興起、核子彈的發明、經濟大蕭條以及兩次的世界大戰。她的一生也是婦女自我發現、成長的歷史。婚後,她獨立撫養九個小孩,看著他們長大、看著他們成家立業,也經歷了一段沉重的婚姻以及人生的一切喜怒哀樂……

主演角色

幕後製作

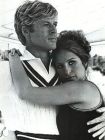

電影《往日情懷》劇照

電影《往日情懷》劇照1937年,正就讀於康奈爾大學的本片編劇亞瑟•勞倫茨經共產主義青年團成員凱蒂•莫羅斯基(KatieMorosky)介紹參加了席捲整個校園的反西班牙內戰活動,雖然兩人終究失去了聯繫,可當年群情激昂的集會和罷課場景一直讓勞倫茨念念不忘。他決定根據這段經歷構思角色和故事,卻對其他內容無從入手。勞倫茨想起一位曾鼓勵他創作劇本的文學老師認為他對對白很有天賦,他最先想到的就是設計出發生在女主人公與其大學老師之間的一場危機,女主人公酷愛的是政治而並非文學。在出身背景的影響下,勞倫茨認為女主人公必須是一名猶太人,而且滿懷對不公待遇的義憤。在勞倫茨看來,現在是時候讓猶太女性成為好萊塢主流電影的主人公,因為芭芭拉•史翠珊是演藝界最成功的猶太女星,而凱蒂•莫羅斯基正是為她而寫。勞倫茨與史翠珊相識已久,早在1963年,史翠珊就曾出演過勞倫茨的百老匯音樂劇《ICanGetitForYouWholesale》。

製作人雷•斯塔克在洲際航班上看到了勞倫茨完成的劇本大綱,飛機著陸後,他立即致電給勞倫茨告知投拍意向。因為勞倫茨對1969年的《他們射馬,不是嗎?》印象深刻,所以他極力推薦西德尼•波拉克執導本片。雖然斯塔克對波拉克擔綱導演熱情不足,可波拉克向他保證能爭取到羅伯特•雷德福的加盟,考慮到扮演哈貝爾的最初人選瑞安•奧尼爾已經與史翠珊不歡而散,兩人合作難免是非不斷,斯塔克同意由波拉克執導本片。

勞倫茨後來後悔推薦了波拉克,因為後者要求哈貝爾的戲份與凱蒂平分秋色,而且在影片拍攝期間,他莫名其妙地讓雷德福遠離勞倫茨。當劇本終稿出爐後,發現自己創作的內容已經所剩無幾的勞倫茨憤然退出,儘管之後有11位編劇相繼接手,可充滿漏洞的劇本仍無法讓史翠珊和雷德福滿意,為了讓勞倫茨重新歸隊,製片方只好同意支付驚人片酬。 本作者:心火

幕後花絮

電影《往日情懷》劇照

電影《往日情懷》劇照•片中哈貝厄爾•加德納貓基於編劇亞瑟•勞倫茨結識的多位友人塑造而成。

•本片是詹姆斯•伍茲的電影處女作。

•沃倫•比蒂曾是扮演哈貝爾的最初人選。

•彼得•博格丹諾維奇曾因拒絕執導本片而懊悔不已。

影片看點

電影《往日情懷》劇照

電影《往日情懷》劇照這部轟動一時的愛情片是當時具有知識分子味道的代表作,背景為美國30年代至50年代反對共產主義時期,影片著重思想性,巧妙地把時代氣氛與個人衝突加以糅合,有迴腸盪氣之感。史翠珊和雷德福的聯袂無疑在相當程度上增加了該片的可看性,史翠珊演唱的主題歌已成經典。

獲獎情況

【奧斯卡(美國電影學院獎)1974】

最佳原創配樂(劇情類)馬文·哈姆利奇

最佳原創歌曲馬文·哈姆利奇

最佳原創歌曲AlanBergman

最佳原創歌曲MarilynBergman

最佳藝術指導-布景(提名)WilliamKiernan

最佳藝術指導-布景(提名)StephenB.Grimes

最佳女主角(提名)芭芭拉·史翠珊

最佳服裝設計(提名)DorothyJeakins

最佳攝影(提名)HarryStradlingJr.

最佳服裝設計(提名)MossMabry

【金球獎(GoldenGlobe)1974】

最佳原創歌曲AlanBergman

最佳原創歌曲馬文·哈姆利奇

最佳原創歌曲MarilynBergman

最佳女主角(劇情類)(提名)芭芭拉·史翠珊

【英國電影學院獎(BAFTAFilmAward)1975】

最佳女主角(提名)芭芭拉·史翠珊

【美國編劇工會(WGAAward(Screen))1974】

最佳劇情類原創劇本(提名)ArthurLaurents

【GrammyAwards(Grammy)1975】

AlbumofBestOriginalScoreWrittenforaMotionPicture馬文·哈姆利奇

AlbumofBestOriginalScoreWrittenforaMotionPictureAlanBergman

AlbumofBestOriginalScoreWrittenforaMotionPictureMarilynBergman

【DaviddiDonatelloAwards(David)1974】

BestForeignActress(MiglioreAttriceStraniero)芭芭拉·史翠珊

【ASCAPFilmandTelevisionMusicAwards1987】

MostPerformedFeatureFilmStandardsonTVMarilynBergman

MostPerformedFeatureFilmStandardsonTVAlanBergman

MostPerformedFeatureFilmStandardsonTV馬文·哈姆利奇

相關影評

寫完有機論文已是凌晨兩點,想起了一部電影,往日情懷~當初看這部電影是為了看羅伯特•雷德福,喜歡上他,是從《走出非洲》。--《走出非洲》是我最喜歡的一部電影,可是,提起它,我卻不知所措,該說些什麼,蒼白的語言吧…往日情懷,兩個人的愛情故事,沒有戰亂瘟疫,沒有不愛你,只是,不能和你在一起,沒有動盪的時日與顛沛流離的命運作為故事的背景,打動人的,是愛情本身。作者:羅揚(天津)

很美的電影名,很美的愛情。一段注定一開始就不會廝守的愛情。忘不了在Streisand和Reford第一夜裡的眼睛。像藍色寶石一樣,泛著淚光,靜默在無盡綿綿的黑夜裡。從相識,相知,相愛,再到分開。一切安靜的就像一首小夜曲。很多年以後,兩人重新相見於街頭。Streisand任然再未翻武器奮鬥著,就像當年一樣。“你還在做這事啊?”“是啊,雖然我只是失敗。”作者:殼潮汐(湘西)

芭芭拉•史翠珊的魅力演出足以讓人忽略影片的所有缺憾。——《芝加哥太陽時報》

一部臃腫、喋喋不休、冗長而又喜怒無常的劇情片。——《綜藝》

主演資訊

芭芭拉·史翠珊

芭芭拉·史翠珊【芭芭拉·史翠珊】

芭芭拉·史翠珊,女,1942年4月24日出生於紐約布魯克林區的猶太家庭。她從小就立志當明星,18歲時,在夜總會舉辦的歌唱比賽中獲勝,便開始了演唱生涯,並參加外百老匯演出,慢慢在圈中闖出名號。1962年首度在百老匯登台,就贏得了“紐約劇評家獎”。1964年主演歌舞劇《妙女郎》(Funny Girl),將她推上劇壇巨星地位。4年後此劇拍成電影,芭芭拉順利當上女主角,也讓她抱回一座奧斯卡女主角獎。其後她幾乎一年一部推出歌舞片和喜劇,直至1983年她一手包辦制、編、導、演的《楊朵》(Yentl,1983),成績不凡,獲得多項奧斯卡提名。其後再自導自演的《潮浪王子》 (The Prince of Tides,1991)與《雙面鏡》 (The Mirror Has Two Faces,1996)也廣受好評。仍然活躍在好萊塢與舞台的影歌雙棲女星芭芭拉·史翠珊推出過超過50張專輯,制、編、導、演的影片也有20多部,千禧年演唱會更是一票難求,可說是寶刀未老。

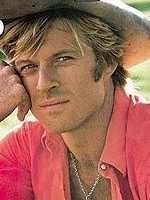

羅伯特·雷德福

羅伯特·雷德福【羅伯特·雷德福】

羅伯特·雷德福,男,1937年8月18日生於美國加利福尼亞州。父親查爾斯·羅伯特·雷德福(CharlesRobertRedford)是名會計,母親瑪莎·雷德福(MarthaRedford)。少年時的小羅伯特·雷德福調皮搗蛋,曾因醉酒喪失了獲棒球獎學金進入科羅拉多大學的機會。在普萊特美術學院學習並在歐洲從事繪畫事業一陣子之後,他來到紐約的美國戲劇藝術學院學習表演。1959年首次在百老匯登台,進入影壇後以《虎豹小霸王》(ButchCassidyandtheSundanceKid,1969)迅速竄紅,那年他32歲。隨後在1973年出演的兩部影片《往日情懷》(TheWayWeWere,1973)和《騙中騙》(TheSting,1973)令他在接下來的三年內都是票房翹楚,也成就他成為70年代首屈一指的巨星。1980年,羅伯特·雷德福拍攝了導演處女作《普通人》(OrdinaryPeople,1980),該片獲當年奧斯卡最佳導演及最佳影片獎。80年代中,他還創立了至今成為現今國際上極有影響力的獨立電影展“聖丹斯電影節”(SundanceInstitute)。1992年,他和布拉德·皮特出演的影片《大河戀》(ARiverRunsThroughIt,1992)又為他贏得了好評和觀眾的歡迎。1994年導演影片《機智問答》(QuizShow,1994)也再次獲得奧斯卡最佳導演提名。

導演資訊

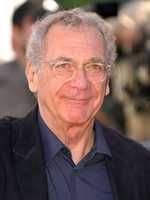

西德尼·波拉克

西德尼·波拉克【西德尼·波拉克】

西德尼·波拉克,男,1934年7月1日生於美國印第安那州,逝世於2008年5月26日(美國洛杉磯,癌症)。由於他的父母離異,波拉克的父親酗酒,37歲便離開人世,當時的波拉克年僅16歲。在1952至1954年期間,波拉克赴NeighborhoodPlayhouse戲劇學校學習表演,後來開始留校執教,從此開始了他的電影生涯。在西德尼·波拉克的作品中,有19部影片共獲得46項奧斯卡提名,其中包括3次最佳導演提名,兩次最佳影片提名。他的《走出非洲》贏得7項奧斯卡獎,歸屬波拉克本人的是最佳導演和最佳影片獎。在波拉克擔任導演和製片人的諸多經典影片中,除了勿庸置疑的口碑之外,所獲獎項不勝枚舉,除了奧斯卡獎,還有紐約影評人協會獎、義大利電影界的權威獎項DaviddiDonatello獎、金球獎、國家影評人協會獎以及布魯塞爾、貝爾格勒、聖塞巴斯蒂安和莫斯科等電影節獎項。1973年,波拉克成為坎城電影節評審會成員,1986年,波拉克晉升為評審會主席。為了表彰他的傑出成就,法國政府向他授予了藝術與文學協會的榮譽勛位。在美國電影協會評選的榜單中,1982年的《杜絲先生》在“影史最佳喜劇影片”排行榜中名列第二,《走出非洲》和《往日情懷》也都入圍“影史百部愛情佳片”。2000年,波拉克被美國導演工會授予約翰·休斯頓獎。2008年5月26下午,波拉克在洛杉磯的家中因癌症去世,享年73歲。他最後一部導演的劇情片為2005年的《翻譯風波》。

精美劇照

電影《往日情懷》劇照 電影《往日情懷》劇照 |  電影《往日情懷》劇照 電影《往日情懷》劇照 |

電影《往日情懷》劇照 電影《往日情懷》劇照 |  電影《往日情懷》劇照 電影《往日情懷》劇照 |

電影《往日情懷》劇照 電影《往日情懷》劇照 |  電影《往日情懷》劇照 電影《往日情懷》劇照 |

電影《往日情懷》劇照 電影《往日情懷》劇照 |  電影《往日情懷》劇照 電影《往日情懷》劇照 |

電影《往日情懷》劇照 電影《往日情懷》劇照 |  電影《往日情懷》劇照 電影《往日情懷》劇照 |

視頻欣賞

美國電影學會“百年百大”電影

| 美國電影學會(AFI)從400片提名美國電影中,評選出100部百年來最偉大的愛情片名單,作為美國電影學院的“百年百大”系列的一個重要部分——“AFI百年百大愛情電影”。由亨弗萊·鮑嘉和英格麗·褒曼主演的影片《卡薩布蘭卡》榮獲榜首。 |

電影《

電影《 洛伊絲·奇利斯

洛伊絲·奇利斯 詹姆斯·伍茲

詹姆斯·伍茲 韋薇卡·琳德佛斯

韋薇卡·琳德佛斯