基本信息

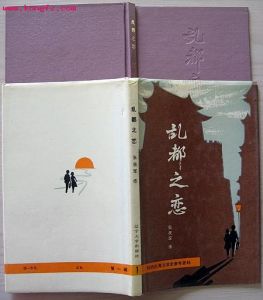

《亂都之戀》

作者:張我軍

出版社:遼寧大學出版社

首版:87年1印

印數:2000冊

售價:30元

裝訂:精裝

詩集簡介

《亂都之戀》是張我軍文學創作活動中的最重要的一部新詩集,出版於1925年12月28日,發行地址是台灣太平町三丁目二十八番地。作者自己標明為“抒情詩集”,書寬九點五公分,長十七公分,計五十六頁,除序詩一首外,收有詩十一篇五十五首,其中三十一首未曾在刊物發表過。三十三首寫於北京,十五首寫於由大陸回台灣的海上途次,七首寫於台北。其中部分曾發表於北京《晨報副刊》、台北的《人人雜誌》和《台灣民報》上,寫作時間自1924年3月迄1925年3月。該詩集散佚絕版多年,已鮮為人知。

1986年,黃天衡先生在台北蒐集到該詩集的孤本,經過多方努力,1986年6月,遼寧大學出版社出版複印本,其中又加上了《弱者的悲鳴》和《孫中山先生弔詞》兩首和附錄一至三,終於使廣大讀者有幸一睹這本已經絕跡多年的珍貴詩集。

收錄詩集

收錄的詩有,《對月狂歌》、《無情的雨》10首、《游中央公園雜詩》6首、《煩悶》4首、《秋風又起了》6首、《前途》、《我願》3首、《危難的前途》、《亂都之戀》15首、《哥德又來勾引我的苦惱》、《春意》。 後增加了《弱者的悲鳴》和《孫中山先生弔詞》兩首和附錄一至三。

作者介紹

張我軍

張我軍張我軍,原名張清榮,台灣台北板橋鎮人,1902年生。筆名一郎、迷生、大勝、老童生、憶等。五四運動爆發時,張我軍在廈門鼓浪嶼高新銀行工作,由於受到祖國新文學、新思潮影響,眼界頓時大開。1922年到北平求學,他認識了同班同學羅文淑,並與之相戀,但遭到封建家庭的阻撓。經過北平新文化運動的洗禮後的張我軍,為此痛感摧毀舊制度、舊思想、舊文化的必要。1924年10月,他回到台灣任《台灣民報》漢文編輯。他以筆為武器,開始了對舊文學、舊道德的討伐。由此引發了一場新舊文學的論戰,為新文學的誕生和發展掃除了障礙,因而獲得了文壇“清道夫”的美稱。他陸續在《台灣民報》發表了一系列文章,猛烈抨擊當時依附於殖民當局,維護封建傳統,專寫古體漢詩,酬唱成風的舊文學界。他揭開舊文學的面罩,層層剝批舊詩界帶來的種種危害和弊端,認為最嚴重的毒害是讓青年養成了“偷懶好名的惡習”,因此他向青年發出警告:“諸君若長此以往,後來觸於突發的事,或是激於義氣,想出來協力改造社會也就無從改造了。”顯然,張我軍對新文學的鼎力提倡,是基於對台灣社會命運的深刻關注。當然,這種對舊文學全盤否定的做法未免失之偏頗。但矯枉有時必須過正,張我軍以摧枯拉朽之勢加速了基本上淪為殖民者強權附庸的舊文學的滅亡,從而為新文學的登場鋪平了道路。在批判、摧毀舊文學的過程中,張我軍也著手新的文學理論的建設。在《文學革命運動以來》、《詩體的解放》、《新文學運動的意義》、《文藝上的諸主義》等文章中,他對新文學運動的一系列問題如:台灣新文學的屬性,文學的內容與形式,語言建設,東西文化的關係等作了比較深入和細緻的闡述。他的主張緊密地結合台灣文壇的實際,著力解決具體問題,從而使新文學理論顯示出強大的生命力,推動了台灣新文學創作的發生與發展。張我軍不僅是活躍的理論家,且是頗有成就的詩人兼小說家,他的新詩與白話小說從內容到形式都同以往迥然相異。《亂都之戀》是張我軍最重要的文學實踐,這是他本人,也是台灣文學史上第一部白話詩集。該詩集共收入他寫於1924年3月到1925年春的抒情詩五十五首。《沉寂》、《對月狂歌》、《春意》、《無情的雨》、《弱者的悲鳴》都是其中的代表性篇章。這本詩集的抒情主人公就是作者自己,在詩中詩人記敘了他在北平及由北平返回台灣一年多時間裡的愛情悲歡。張我軍的小說創作數量不多,目前所保留的只有三篇:《買彩票》、《白太太的哀史》、《誘惑》,它們與張我軍的文學理論主張相聯繫,互相映照,相得益彰。

創作背景

所謂亂都是指1923年前後的北平。當時正值直奉軍閥開戰,北平城內外人心惶惶,故曰亂都。那時,張我軍在北平高等師範學校辦的補習班裡學習。在這期間,與同班同學羅文淑發生了愛情。兩人相愛至深,但遭到了羅文淑父母的堅決反對。女方家長強迫羅文淑與張我軍斷絕關係,另嫁他人。羅文淑離開父母,離開家鄉,和張我軍雙雙從北平私奔到台灣,終成夫妻。張我軍創作的這一組詩反映了他們當時與追求婚姻自主的精神。

創作起因

就《亂都之戀》的創作時間和地點及其藝術表現特徵來看,可以肯定她是受了大陸新文學,特別是新詩發展的影響。在大陸新文學創建和發展的過程中,新詩扮演了急先鋒的角色。早在1915年,胡適在美國留學時就試驗用白話作詩。1917年,《新青年》2卷6號刊登了他的《白話詩八首》。這是他正式發表的新詩的嘗試之作,並期望“大家齊來嘗試嘗試”。就是在他的大力倡導下,1918年1月《新青年》4卷1期刊載了胡適的《鴿子》、《人力車夫》、《一念》和《景不徙》,沈尹默的《鴿子》、《人力車夫》和《月夜》,劉半農的《相隔一層紙》、《題女兒小蕙周歲日造像》。這九首白話詩的發表,標誌著中國現代新詩正式登上詩壇。此後,倡導新文化和新文學的人都爭相來寫新詩,如陳獨秀、李大釗、魯迅、周作人、沈兼士等人以《新青年》為陣地發表新詩;俞平伯、康白情等人以《新潮》為陣地發表新詩;劉半農、沈玄廬等人則在《星期評論》發表新詩;田漢、宗白華等在《少年中國》發表新詩;郭沫若等在《時事新報·學燈》上發表新詩……

1920年,胡適的《嘗試集》出版,詩壇出現了有史以來第一部新詩集。1921年,郭沫若的《女神》出版,以其氣吞山河的磅礴氣勢、大膽的想像及改天換地的氣魄和新穎的思想征服了讀者,占領了舊詩的地盤,成了為新詩奠基的作品。之後,康白情的《草兒》、俞平伯的《冬夜》、劉半農的《揚鞭集》、徐玉諾的《將來之花園》及文學研究會出版的朱自清、俞平伯、周作人、葉紹鈞等八人的詩合集《雪朝》等新詩集紛紛問世。

與此同時,“小詩”成了“風靡一時的詩歌體裁”。以致1921年至1923年間曾被人們稱為“小詩流行的時代”。幾乎所有的新文學作家都嘗試過寫“小詩”。當時結集出版而又頗有影響的小詩集就有冰心的《繁星》《春水》,宗白華的《流雲》,吳雨銘的《烈火集》,何植三的《農家的草紫》,梁宗岱的《晚禱》等。其中影響最大的是冰心的《繁星》和《春水》。這些三言兩語的“小詩”,有對母愛的追懷,有對自然和童真的歌詠,也有對生命、人生、宇宙的發現或感受,往往蘊涵哲理,寫得空靈、清新,為人們所喜愛。一些“小詩”成了人們吟唱的名句。

另外,表現愛情是新詩創作的一個重要母題。1922年4月在杭州成立了“專心致志做情詩”的湖畔詩社,出版了潘漠華、馮雪峰、應修人、汪靜之四人的詩合集《湖畔》。(“湖畔詩集”第一集。)1922年9月出版了汪靜之的詩集《蕙的風》。1923年12月,又出版了潘漠華、馮雪峰、應修人三人的詩歌合集《春的歌集》。(同上第二集。)特別是《蕙的風》,以其表達愛情的大膽和袒露而被有些人稱為“詩歌上的沉淪”,引起了新舊思想對其褒貶不一的論爭。

張我軍作為一個喜歡文學並有一定創作稟賦的青年,在廈門時期就接觸到《新青年》、《新潮》等宣傳新思想發表新文學作品的期刊,特別是1924年初他來到新文化運動和新文學創作的大本營北京之後,北京的文壇自然引起了他的關注。而新詩這一能自由地表達自己思想和情感的文體,更容易觸動他年輕敏感的神經。在他孤寂苦悶之時,他自然而然地用這種自由體的新詩來表達他的思鄉念親之情和戀愛的情感體驗了。這就是為什麼《亂都之戀》中的詩作形式上多像當時大陸流行的小詩而內容上又多是情詩的原因吧。

愛的一部心路歷程

就《亂都之戀》表現的情感和思想內容來看,它是作者的生活和情感體驗的記錄。傳統文論里常說“詩言志”或“詩緣情”,實際上是指明了詩的文體特點。詩最適於感性的形象思維,它表達的是詩人難以說清或不便說明的內心情感的體驗或靈魂的密語,因此它是有情而發,是“言”個體的情感之“志”。詩是最具“私人化”的藝術,它是詩人內心深處最原始最本真的情感的流露或宣洩。雪萊在《致雲雀》中表示,“最甜美的詩歌就是那些訴說最憂傷的思想的”;凱爾納認為:“真正的詩歌只出於深切苦惱所熾燃著的人心”《詩》。。繆塞說:“最美麗的詩歌就是最絕望的,有些不朽的篇章是純粹的眼淚”《五月之夜》。。從創作意圖或目的來講,“文”主要是作者出於社會責任感來啟發民眾,指陳時弊,表達理想。詩則不必承擔這么沉重而嚴肅的社會責任,它的本質職責是對詩人個人情感的承擔,是詩人胸中鬱積的欲歌欲哭欲叫欲跳的滿腹不平之氣的抒發。即福樓拜所說的,“珠子是牡蠣生病所結成,作者的文筆卻是更深沉的痛苦的流露”錢鍾書:《論學文選》6卷,花城出版社1990年6月版,第152頁。。張我軍的《亂都之戀》很大程度上就是“蚌病成珠”之作,是年輕的張我軍自己“苦悶的象徵”。1924年初,年僅二十二歲的張我軍遠離家鄉,獨自到陌生的北京來闖天下。他剛剛喪父,留下年邁的母親獨自在家。家裡不但不能給他經濟上的支援,而且母親的生活還要叫他擔心和牽掛。雖然他在北京有張鍾鈴、洪炎秋等朋友,但是他內心的孤寂無依之感是可以想像的。並且,他很快陷入愛河,兩情相悅固然給他帶來快樂和幸福,但對方家庭的阻力和社會的壓力又使他常常陷入焦慮和苦悶之中。加之,由於經濟的重壓,他不得不離開自己的意中人回鄉謀生,雖然萬般恩愛,卻被迫天各一方,從此前途未卜,這是多么難以言說的心酸和痛苦啊!與心愛的人相隔萬里,只能用魚雁傳書來表達彼此的思念和愛意,這又是只能用詩來表達的情感和體驗。憑著自己的一腔熱血和對愛的堅貞的情感,張我軍不惜萬里奔波,完成英雄救美式的有情人終成眷屬,這種浪漫和自豪的情懷與幸福的體驗也只能用詩來抒寫了。所以《亂都之戀》就是作者這段生活和情感的形象化的表達和記錄。就像詩人在這本詩集前寫的序詩所說的:

人生無聊極了!苦悶極了!

僅僅能夠解脫這無聊、安慰這苦悶的,

只有熱烈的戀愛罷了。

實在,沒有戀愛的人生

是何等的無聊而苦悶呀!

然而,戀愛既不是遊戲,也不是娛樂啊,

真摯的戀愛,是要以淚和血為代價的!

我曾經過了熱烈的戀愛生活,

而且為了這傾了無數的血和淚。

這小小的本子裡的斷章,

就是我所留下的血和淚的痕跡。

我欲把我的神聖的淚痕和血跡,

獻給滿天下有熱淚的人間性的

青年男女們!

整部《亂都之戀》可以說是記述愛的一部心路歷程。首先,這部愛的心路歷程是詩人與羅文淑女士浪漫而坎坷終至美滿的戀愛婚姻的情感記錄,可以說是一種甜蜜與心酸相伴,苦悶與幸福相融的,充滿了“神聖的淚痕和血跡”的情感。《對月狂歌》,把羅女士比作月中的嫦娥,表達“你是我僅有的知己!/你是我永遠的伴侶!”的暗戀之情。《無情的雨》,擔心自己與戀人的約會會被“無情的雨”所阻隔。《游中央公園雜詩》,表達了一對初戀的情人沉浸在幸福與甜蜜之中:“——小草兒偷聽了我們的細語,/月姐照徹了我們的心田,/蟲蛙們為我倆奏了和諧的曲,/我倆陶醉在自然與愛的懷中,/相對著微微地笑!”《我願》一詩則是摹仿古人而寫的一首情詩。許多古代詩人在詩中以願意變為戀人身上穿的,頭上戴的,腳下踩的,床上鋪的,懷中抱的,口上吹的,屋中用的物品,來表達自己願意和戀人在一起的心愿。如和凝《河滿子》:“卻愛藍羅裙子,羨他長束纖腰”;劉希夷《公子行》:“願作輕羅著細腰,願為明鏡分嬌面”;陶淵明《閒情賦》:“願在絲而為履,附素足以周鏇。”所以魯迅先生嘲諷他有時很摩登,“竟想搖身一變,化為‘阿呀呀,我的愛人呀’的鞋子”魯迅:《且介亭雜文二集·“題未定”草》,《魯迅全集》第6卷,人民文學出版社1981年版。。明人《樂府吳調·掛真兒·變好》:“變一隻繡鞋兒,在你金蓮上套;變一領汗衫兒,與你貼肉相交;變一個竹夫人,在你懷兒里抱;變一個主腰兒,拘束著你;變一管玉簫兒,在你指上調;再變上一塊香茶,也不離你的櫻桃小口。”張我軍把古詩的意境轉化為白話詩的表現方式:

我願做個碗兒,/日日三次給伊蜜吻,/吻後還留下伊的口味。

我願做個鏡子,/置在伊的房裡。/大清早伊起來,/便和我相識而微笑。

通過這首表達對羅女士相思之情的詩也可以看出張我軍的古代文學的功底。

《前途》和《危難的前途》兩首詩,則是在張我軍了解了羅文淑家庭對他們的戀愛不會贊同並聯繫自己的處境後,而對他們的前途傷心落淚,憂心忡忡。“一夢醒來,/枕布和袖口怪濕著。/確是剛流的熱淚哪!……分明是伊悽慘地/告訴我伊的苦情,所以引起我/想起我倆的前途,/想起我倆危難的前途!”

《亂都之戀》是整部詩集中最長的一首,也是表達感情最深切熾烈的一首。全詩描寫了張我軍迫於經濟重壓不得不與心愛的戀人分別而趕去那萬里之遙的海島謀生。那裡雖然是他的家鄉,有他的慈母,但留在北京的卻是他傾心相愛的戀人,這種生離死別的情感令詩人肝膽欲裂。“不願和你分別,/終又難免這一別。/自生以來,不知經歷了/多少生離和死別,/但何曾有過這么依戀,/這么憐惜的離別……火車漸行漸遠了。/蒼鬱的北京也望不見了。/啊!北京我的愛人!/此去萬里長途,/這途中的寂寞和辛苦,/叫我將向誰訴!”

抵達台灣後,張我軍擔任了《台灣民報》的編輯。在此期間,張我軍在工作上是得心應手的,得到了報社老闆及同事們的認可和好評。然而,他卻始終牽掛著遠在北京的戀人,這種思念隨著時間的流逝與日俱增,真是剪不斷,理還亂。1924年11月11日,他在家鄉板橋寫下了《歌德又來勾引我苦惱》。

“……我欲緊緊地抱住伊,/好把戀愛的苦惱來脫除;/然若不能脫除這苦惱,/則情願死在伊的胸上!”(歌德句)/我獨自在田疇徘徊之時,/歌德又來勾引我的苦惱!

我跑到小河上,/佇立在一條木橋當中。/馳想萬里重洋外的伊。/萬千愁緒湊成一根尖銳的針,/一直把我的心兒刺!

我把盡有的熱淚,/灑到小河裡,/吩咐小河的流水,/把我的熱淚送到伊的心湖去。……

身在北京的羅文淑同樣日夜思念著萬里之外的張我軍,為了表達她對張我軍的堅定不移的愛情,她也寫下了《請您放心》一首短詩:

請您放心!/我也不會忘了你,/或摒棄了你。/只要我存在人間一天,/我的精神就圍繞你一天。/我相信就是離了這人間,/我也不會棄你,/我的靈魂兒終是圍繞著你!

看到這首情意綿綿的詩,張我軍既感動又高興,他寫了一首《春意》作為回應:“溫暖柔和的春日下,/春草青青,/春水盈盈,/柳條兒嫩綠地吐著微笑:/遠方的人呀!/為何到此,/我的心潮便高漲?/喔!這就是春意嗎?”張我軍還把羅文淑的詩和自己的《春意》都發表在了《台灣民報》上,作為二人愛情的見證。

其次,《亂都之戀》詩集中的一些詩表達了感嘆身世的思鄉念親之情,即對家鄉的愛,對母親的愛。如《秋風又起了》,1924年秋天,張我軍染病,他孤身一人在遠離家鄉萬里之遙的北京,不由得思念起家鄉和親人。想起父親的病逝,自己與母親天各一方,互相牽掛。不由得產生一種孤苦無依的失落感和內疚而又迷茫的情緒。“秋風又起了。/故鄉的慈母啊,/不知您老人家,/怎樣地緊念著/海外的孤兒!……母親呀!故鄉的母親!/其實兒不該送您回去,/而獨自飛奔到天外。/如今呢,/身兒病,/心兒也病,/又一無所成,/唉!何處是我的前程?……”

另外,在一些詩里,詩人是把思鄉念親的情緒和表達愛情融於一起的,比如:《沉寂》一詩就寫道:“一個T島青年,/在戀他的故鄉!/在想他的愛人!”《煩悶》一詩寫道:“我站在老樹的背後,/沉思復嘆息!/默默地,/偷聽了它帶來的訊息:/它說我故鄉的風景如舊,/只多著一個年老的母親,/日日在思兒心切……/伊說我的愛人依舊/被一個牢圈把伊牢住,/故不能和我長談蜜語……”把對戀人的愛和思鄉念親之愛交融一起互相映襯,更加突出了他的“沉寂”和“煩悶”。

文學史意義

從文學史的意義來看,《亂都之戀》這部詩集如果和同一時期大陸出版的一些新詩集相比,她並不顯得非常突出或優秀,但是就台灣新詩及整個新文學的創建和發展來說,她卻起著舉足輕重的開創的作用。其意義有如胡適的《嘗試集》在大陸新詩發展史上所起的開風氣之先的作用。大陸開展文學革命和倡導新文學到1925年已經進行了八九年了,新文學已基本上取代了舊文學,然而當時在日本殖民統治下的台灣,文壇上還是一潭死水。舊式文人固守古典文學的壁壘,沉溺於吟詩作對,酬唱賞玩之中。他們最初用傳統文學來抵禦異族同化的反抗性逐漸弱化,隨著台灣封建勢力與日本殖民當局的合流,一些人的擊缽吟式的酬唱賞玩逐漸被日本統治者利用,成為籠絡台灣舊士紳階級的工具。在這種情況下,張我軍第一個高舉大陸新文學的火把照亮了台灣文學界,以大陸新文學理論為武器來批判“糟糕的台灣文學界”,倡導創建台灣的新文學。並且他是身體力行,既有理論的倡導,又有實際的創作。他的《亂都之戀》是台灣新詩創作的最早的實績,為台灣新詩創作起了引路和奠基的作用,是台灣新詩發展的第一塊基石。

本書序詩

人生無聊極了!苦悶極了!

僅僅能夠解脫這無聊、安慰這苦悶的,

只有熱烈的戀愛罷了。

實在,沒有戀愛的人生

是何等的無聊而苦悶呀!

然而,戀愛既不是遊戲,也不是娛樂啊,

真摯的戀愛,是要以淚和血為代價的!

我曾經過了熱烈的戀愛生活,

而且為了這傾了無數的血和淚。

這小小的本子裡的斷章,

就是我所留下的血和淚的痕跡。

我欲把我的神聖的淚痕和血跡,

獻給滿天下有熱淚的人間性的

青年男女們!

詩歌評價

《亂都之戀》的抒情主人公就是作者自己。他以真摯的感情為基調,向人們描述了聖潔的愛情帶給他的歡樂和痛苦,憂傷和希望,表現了一位青年在熾烈的愛情追求中特殊的敏感,映襯出遠離家鄉與親人的作者尋求理想和愛情的多維心態。詩人在《序》詩中激昂地寫道:"愛情既不是遊戲,也不是娛樂啊,真摯的戀愛是以淚和血為代價的。"在《沉寂》這首詩里,他把"大好春光"與"十丈風塵的京華"做了對比,表達了T島青年對美好青春的讚頌,對匯聚著祖國幾千年文化精粹,如今卻處於軍閥混戰之中的北平城的仰慕和惋惜。深深的鄉愁,苦苦的相思,既顯示了置於如此風煙滾滾的京都的年輕心靈的沉重負擔,又披露了其對美好愛情的追求。詩人用他的筆袒露了戀人特有的情懷:綠草、月亮、蟲蛙,大自然的一切都融化在愛的宇宙里,享受著愛的憂愁和歡愉。在這隻有二人分享的愛的夢幻中,甜美的感受浸透在兩心交融的世界裡,使人生機勃勃,思緒飛騰。詩人用生動的比喻大膽地肯定愛情在生命中的地位,表達了刻骨銘心的相思:"我願做個牧童--倘伊是個洗衣女。暮暮朝朝,我牧著牛而伊搗著衣,在水流淙淙的小河畔,從容地,自在地,和伊交談蜜語。""我願做個碗兒,日三次給伊蜜吻,吻後還留下伊的口味。"貼切的比喻抒寫了純真無邪的愛的幻想,流露著對愛的童貞和淳樸的嚮往。對黑暗現實的詛咒。在封建禮教嚴如樊籬的20世紀20年代,對一個客居北平尋求前程的台灣青年來說,戀愛的渴求必然遭到更多的壓抑,需要付出更多的代價。因而,理想和現實的衝撞使這部詩集充滿憂傷--這是抒情主人公,一個在五四運動中覺醒的T島青年,對時代痛苦的感應。貫穿於55首詩里,將愛情的歌頌和對現實的詛咒合在一起,譜成了一曲甜美而又苦悶的愛之歌。在詩集裡詩人真切地抒寫了想念心愛的人卻不能相聚的苦悶,如對因雨不得與心愛的人相會的憂慮與焦急的描繪:聽一滴滴擲在屋瓦上的雨聲,如一根根的針在刺我的心房。"這裡"雨"既可理解為不作美的天公對戀人們的刁難,也可視作黑暗的封建的現實社會對自由戀愛的種種阻攔。在這部愛情詩集里,詩人用沉重的筆墨,抒寫了T島青年--遊子對慈母的掛念,對亡父悲涼墓碑的追憶。《秋風又起了》乍看似乎游離了愛情詩外,實際上是一種特殊又複雜的愛情心態的鮮明表現:"莫名其妙的熱淚從眼窩角,一滴滴地直滾下來。唉,茫茫的宇宙,短促的人生,青春,將去了,前途!前途!可怕的可詛咒的前途。"這是抒情主人公痛心疾首的感嘆,是茫然和失落心緒的表露。它來自愛情、理想和黑暗現實的激烈衝突,是對生命的酷愛和對青春的珍惜,對渴望創造美好世界卻無法如願的悲憤抗議。張我軍的愛情生活滲透著時代的悲哀和歡樂,幻滅和希望。出現在詩集裡的"寂寞"、"無聊"、"興嘆"、"煩悶"、憂傷"、"悽酸",都是渴望光明卻遭到挫傷的曲折反映,是對"亂都"黑暗現實的憤怒的反抗。抒情主人公飽嘗了愛情的痛苦,但他並未在痛苦中沉淪。這種對愛情不屈不撓地積極追求,貫穿於整部詩集。《春意》一首寫於1925年3月,正是張我軍與羅心鄉女士掙脫封建羈絆,雙雙由北平來到台北之時,他們獲得了愛情的勝利。這種經過千難萬險取得勝利的喜悅,在詩作中被很好地表現出來,末尾的兩個詩句採用反問的形式:"遠方的人呀!為何到此我的心潮便高漲?喔,這就是春意嗎?"真切地表達了經過愛的悲歡離合的心靈一旦感受到春意的極度欣喜。從對黑暗社會的詛咒走向對勝利的謳歌,恰如黑暗濃重的天邊閃現了一抹黎明,嚴冬中傳來了春之訊息。張我軍的詩內容充實,感情真摯,行文明白流暢。但是過於散文化,有的作品幾乎就是散文的分行排列。表達的外露也損害了詩的耐讀性。不過還是有些作品取得了內容和形式的較好的結合,例如附錄中的〈弱者的悲鳴〉,張我軍在詩中從大自然中攝取了兩個形象——黃鶯和白雲作為弱者的代表和象徵,然後將詩人的意願和感情通過它們傳達給讀者,讀者從這兩個形象聯想開去,便能想起當時處於日本蹂躪下的台灣人,詩意濃烈。就《亂都之戀》的創作時間和地點及其藝術表現特徵來看,可以肯定她是受了大陸新文學,特別是新詩發展的影響。《亂都之戀》在藝術表現上也自有特色。這部詩集整體上塑造了一個具有鮮明個性,富於時代特徵的愛的追求者的形象。他的飽滿個性得自對種種愛情心態的深入展示,他的時代特徵得自對戀愛過程的細緻描述以及對那個風煙滾滾的時代的脈動的把握,這正是這部詩集的魅力之所在。《亂都之戀》對抒情形象的塑造擅長於將情與自然巧妙地結合起來。《煩悶》是一幅動人的情景交融的圖畫:黃昏的光照,日落的餘暉,老樹的枝丫,透過詩人對現實幻滅的眼神,和著因愛而昂奮、焦灼的狂跳的心聲,所有的光色聲響和物體的輪廓都糅合在"煩悶"這個主鏇律上,勾畫出一個憂傷色彩分明的愛人的形象。在另外一些詩篇里,詩人常把戀情融合於自然,在詩人筆下"月亮"、"雨滴"、"黑雲"、"小草"、"蟲蛙"、"秋柳"、"小河"被巧妙地人情化,坦率又含蓄地表現了戀人豐富的愛情心態,達到了令人心動的藝術效果。《亂都之戀》在藝術表現上帶有明顯的散文化傾向。有些詩篇也嫌抽象,技巧上也很難說是圓熟的。但是作為台灣新文學史上的第一部新詩集,它顯示了開拓期台灣新詩創作的實績。較之胡適的《嘗試集》,《亂都之戀》明顯地克服了早期新詩創作中易於出現的模仿或泥古的弊端。在新詩技巧的運用上,能夠看出詩人的努力及其成效。《亂都之戀》用通俗樸素的語體文字,醒目的新詩形式,白描出愛情生活中諸多的感受,對當時沉浸於舊詩詞、擊缽吟的台灣詩界,以及青年男女戀愛仍然受著封建倫理道德摧殘的社會現實,確實起到摧枯拉朽呼喚新生的作用。《亂都之戀》在台灣新文學史上破天荒地採用了新穎的手法,大膽地表達了嶄新的愛情理想,開創了台灣新詩歌創作的現實主義傳統,具有不可取代的文學史地位。

台灣作家張我軍作品

| 張我軍,原名張清榮,筆名一郎、速生、野馬、以齋等。台灣台北縣人。中國台灣作家,文藝理論家。台灣新文學運動的開拓、奠基者。1926年始陸續發表小說《買彩票》、《白太太的哀史》、《誘惑》。作品有力地揭露與批判了黑暗時代,有“台灣文學清道夫”、“台灣的胡適”盛稱。本任務為台灣作家張我軍作品的介紹與解讀。 |