創作背景

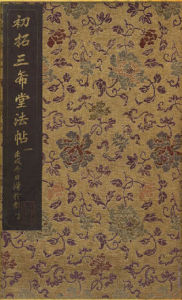

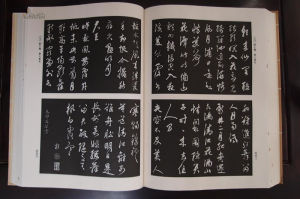

中國清代 宮廷刻帖。刻於 乾隆十二年(1747 )。 皇帝弘曆敕命 吏部尚書梁詩正、 戶部尚書蔣溥等人,將內府所藏曆代書法作品,擇其精要,由宋璋、扣住、二格、焦林等人鐫刻而成。法帖共分32冊,刻石500餘塊 ,收集自魏 、晉至明代末年共135位書法家的300餘件書法作品,因帖中收有被當時乾隆帝視為3件稀世墨寶的 東晉書跡 , 即 王羲之的 《快雪時晴帖》 、 王獻之的 《中秋帖》和王珣的《伯遠帖》,而珍藏這3件稀世珍寶的地方又被稱為三希堂 , 故法帖取名《三希堂法帖》。法帖原刻石嵌於北京北海公園閱古樓牆間。內容簡介

上古倉頡“窮天地之變,仰視奎星圜曲之勢,俯察魚文鳥語,山川指掌,而創文字”。後世經甲骨文、古文(金文)、大篆(籀文)、小篆(隸八分)、草書、行書、真書依次演進,至隋唐,書法大盛,篆隸楷草行風行於世。王羲之、張旭、歐陽詢、顏真卿、柳公權、趙孟頫、米芾等書法方家各擅其

三希堂法帖

三希堂法帖 沿至清朝,滿族的書藝亦達到極盛,清帝皆長於書畫。清乾隆十二年(1747),乾隆帝更敕令朝臣編刻《三希堂法帖》,收藏曆代書法珍品。

《三希堂》原名“溫室”,本為乾隆皇帝讀書之所。乾隆帝在此珍藏了王羲之的《快雪時晴帖》、王獻之的《中秋帖》和王珣的《伯遠帖》三件稀世墨寶,並時常把玩,遂以此更名。後乾隆帝敕令朝臣編刻《三希堂法帖》,收錄內府所藏魏晉以來書法家名跡,其中就包括此三珍。

《三希堂法帖》摹刻精良,卷帙浩繁,堪稱叢帖中之巨製。完成之後,僅精拓數十本賜與寵臣。後於乾隆十七年,復從宮中藏品中再次精心挑選出歷代名人法書五卷,摹刻上石。至此,《三希堂法帖》始成完璧。至清代末年,其傳始廣。原石嵌於北京北海公園閱古樓壁上。

圖書目錄

冊一

薦季直表

快雪時晴帖

行穰帖

中秋帖

送梨帖

新埭帖

保母帖

伯遠帖

異趣帖

張翰帖

倪寬贊

自書告身

江外帖

論書帖

蒙詔帖

韭花帖

夏熱帖

土母帖

同年帖

與端明侍讀書

敕蔡行

千字文

道服贊

與君謨帖

得報帖

新記帖

與大姐帖

與杜長官帖

與彥猷帖

……

冊二

冊三

冊四