引言

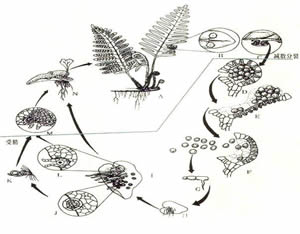

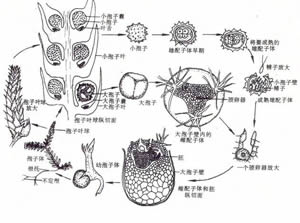

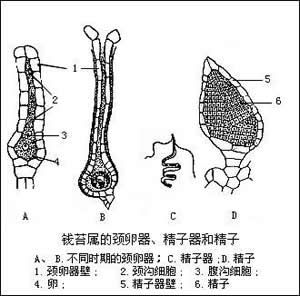

蕨類植物比苔蘚植物進化特徵突出,孢子體發達,配子體退化,有明顯的根莖分化,出現了較原始的維管組織。由於出現了物質運輸系統因而進一步適應了陸地生活的環境,在地球上曾出現過高大的植物體,統治著地球。煤多由原始蕨類植物形成。維管組織主要由木質部和韌皮部構成。木質部中含有運輸水分的管胞或導管分子,韌皮部中含有運輸無機鹽和養料的篩胞或篩管。蕨類植物的生殖仍較原始,仍由配子體產生精子器和頸卵器。精子有鞭毛,受精作用仍要藉助水。配子體獨立生活一段時間後枯萎。子囊長在葉的背面、腹面或葉腋間,帶有孢子囊的葉稱孢子葉(sporophyⅡ)。某些蕨還出現了大小孢子,因而出現了大小孢子囊和大小孢子葉的區別。孢子葉聚生在莖頂端形成了孢子葉球(strobilus),這為以後花的產生奠定了基礎。

概述

蕨類植物

蕨類植物一般特徵

蕨類植物

蕨類植物配子體弱小,生活期較短,稱原葉體。孢子體和配子體均為獨立生活的植物體。習見植物體為孢子體,一般為多年生草本,少數種類為高大的喬木,如生活在熱帶的樹蕨,高可達20米。根通常為須狀不定根。莖多為地下橫臥的根狀莖,少數種類具有地上直立或匍匐的氣生莖。葉有單葉和複葉之分,葉形變化很大。有些蕨類植物,同一植物體上的葉可區分為形態和功能各異的孢子葉和營養葉(即異形葉)。孢子葉背面,邊緣或葉腋內可產生孢子囊,在孢子囊內形成孢子,以此進行繁殖,故又稱能育葉。營養葉僅有光合作用功能,不產生孢子囊和孢子,故又稱不育葉。

一般蕨類植物的葉子兼具進行光合作用製造有機養料和產生孢子進行繁殖的功能(即同型葉)。蕨類植物是最古老的陸生植物。在生物發展史上,已有35000萬年到27000萬年的泥盆紀晚期到石炭紀時期,是蕨類最繁盛的時期,為當時地球上的主要植物類群,高大的鱗木、封印木、蘆木和樹蕨等共同組成了古代的沼澤森林。二疊紀末開始,蕨類植物大量絕滅,其遺體埋藏地下,形成煤層。

生長過程

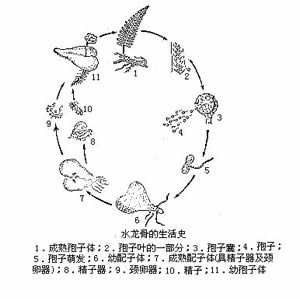

蕨類植物生長史(真蕨綱為例)

蕨類植物生長史(真蕨綱為例)配子體通常壽命很短,在孢子長出後不久即死去,這是由於原葉體結構簡單,無維管組織。但也有生活期長的,如翠蕨 Anogramma,在孢子體長出幾片葉後,原葉體仍然可見。有些種的配子體可生活4-5年。這些生活期長的配子體,通常較大而厚,出現在較原始的類群。

孢子體 無性世代植物體,具根、莖、葉和輸導系統的分化。①根:蕨類植物只有不定根而無主根,通常叢生於直立的根狀莖末端,或散生在橫走根狀莖腹面,藉以固定根狀莖。根內具原生中柱,無次生生長,不能加粗,表面生有根毛,吸收水分和營養物質。

②莖:除桫欏科和蚌殼蕨科的部分種類具高大喬木狀直立莖外,絕大多數蕨類植物的莖都貼近地面稱根狀莖,或短而直立,斜升,或細長橫走,少數為纏繞藤本,極少數呈灌木狀。其頂端通常被毛或鱗片,有的種類還被葉柄殘莖組成的防護罩所保護。

卷柏屬生長史

卷柏屬生長史③葉:通常兼有營養和生殖兩種功能,即綠色的葉片在全部或部分羽片的下面一定部位,都可產生孢子囊,是謂葉片一型。有的科屬在同一植株上,先後長出兩種不同形狀的葉片,一種為正常的綠色營養葉或稱不育葉,另一種幼時為綠色,不久即長出孢子囊而失去綠色的孢子葉,又稱能育葉,這種類型叫葉片二型。少數種類,如紫萁屬 (Osmunda)中,同一片葉上生有能育和不育兩種不同形狀的羽片,這叫羽片二型。

傳統上根據葉片不同把蕨類植物分為兩大類:小葉型蕨類,或稱擬蕨類,葉小,長寬僅數毫米(如石松、卷柏),或退化成鱗片狀(如松葉蕨),或為膜質(如木賊),僅水韭葉大而成線形,但和其他擬蕨一樣,無柄,都只有一條中肋而無完善的葉脈系統(據最新發現,熱帶的石松中有個別種具簡單的分枝葉脈),孢子囊生於葉腋;大葉型蕨類,即真蕨類,除槐葉的沉水葉變為鬚根狀,少數屬種的葉軸頂端延伸成鞭伏,能著地生根,以及部分科的植物葉軸能無限生長外,其餘都為正常葉。幼時通常拳卷,長大分葉柄和葉片兩部分,除單葉外,複葉的葉片有葉軸。按分裂的次數不同,而有一回、二回……羽狀複葉;羽片,一回小羽片、二回小羽片……;以及羽軸、一回小羽軸、二回小羽軸……之分(圖2),在一回羽狀複葉中,如果羽片邊緣分裂,則按分裂的深淺,稱之為葉片一回羽狀,羽片淺裂,或葉片一回羽狀,羽片深裂(達羽軸的狹翅或闊翅),習慣上也統稱之為二回羽狀淺裂,或二回羽狀深裂(達羽軸的狹翅或闊翅)。如果羽片裂達羽軸,裂片彼此分離,或形成小羽柄,則稱這種葉片為二回羽狀,其分離的裂片稱小羽片。依此類推,直至末回裂片。

蕨類植物的葉片結構除少數屬種有柵狀組織和海綿組織分化外,一般僅有海綿狀、多少有空隙的葉肉層,有的甚至連葉肉層也沒有,光合作用全靠表皮來完成。通常上表皮不具氣孔或有極少氣孔,下表皮的氣孔類型很多,因屬種而不同。但也有同一種葉片下表面具好幾種氣孔型的。 蕨類植物的葉脈比較簡單,絕大多數是分離的,少有簡單網結,網眼無內藏小脈或僅有少數內藏小脈。有些屬種,葉片側脈的分出和小羽片的分出一樣有上先出和下先出之分。先從各回羽軸上側分出的小羽片,叫小羽片上先出,反之叫下先出。同樣,先從主脈上側分出的側脈叫上先出脈,又叫上行脈序,反之叫下行脈序。這一特徵,在某些屬種中穩定而有鑑別價值。

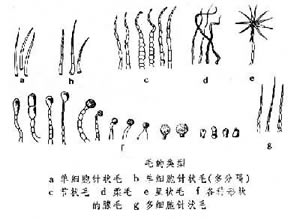

毛的類型

毛的類型⑤孢子囊:無性繁殖器官,產生在葉片的一定部位,由於它的構造和形成的不同,可分為厚囊和薄囊兩大類,前者的囊殼由多層細胞組成,後者的囊殼僅 1層。在發育上,兩者的原始細胞都經橫斷分裂成上下兩枚細胞,所不同的是厚囊蕨類的上枚為囊殼細胞,下枚為孢原細胞,而薄囊蕨類的下枚細胞為柄細胞,以後發育成孢子囊柄,上枚細胞經魚鱗式斜分裂成四面體,再分裂為囊殼和孢原細胞。因此厚囊蕨的孢子囊壁厚而無柄,薄囊蕨的孢子囊壁薄而有柄。

⑥環帶:薄囊蕨類孢子囊釋放孢子的機構。由數個到數十個U形加厚細胞和多個扁平的薄壁細胞(包括唇細胞)組成,環繞囊殼。當孢子成熟時,由於環帶的U形細胞失水收縮而產生的拉力,孢子囊的唇細胞被拉開,而將孢子彈出。環帶的有無和存在部位,常和進化有一定關係。通常較原始的無環帶,如厚囊蕨,或僅有不發達的環帶(如紫萁),逐漸發展為頂生環帶(如海金沙)、橫生中部(如芒萁)、斜行環帶(如瘤足蕨)和進化類型的縱型而中斷於囊柄的水龍骨型環帶。 ⑦孢子囊群:擬蕨類的孢子囊常近軸而單生於葉腋,其中有些屬種,如石松、卷柏的一些種和木賊屬。長孢子葉的枝縮短而形成或長或短的孢子囊穗。真蕨類孢子囊通常遠軸而生於葉片下面(原始類群的生於葉緣)。它們通常多數聚生在位於葉脈的表皮分化形成的囊托上,而呈各種形狀的孢子囊群 (sorus),有些厚囊蕨類的孢子葉常形成穗狀或圓錐花序狀。較原始類群的孢子囊群的孢子囊數目少而同時發育,發展為從內向外逐漸發育,而進化類型的孢子囊群中的孢子囊為混合發育,即一個囊群里有的發育早,有的發育晚或敗育,這在有些種里,敗育的孢子囊就成為一種隔絲。 ⑧隔絲:又稱夾絲。是一種毛狀不育器官,混在孢子囊群中起內外保護作用。一般都有長柄,頂部呈各種形狀,覆蓋幼孢子囊群,如石韋的星狀毛隔絲,瓦韋的盾狀隔絲等。也有許多隔絲。雖有長柄,但不伸出囊群之外,夾在囊群中起內保護作用。 ⑨囊群蓋:在薄囊蕨綱中異型孢類的孢子囊有一個由葉片特化形成的外殼,包被在大、小孢子囊外面,稱之為大、小孢子果,而同型孢類的孢子囊群大都有囊群蓋。它主要由葉片表皮細胞分化而來,初時綠色,老時黃褐色,用以保護孢子囊群。囊群蓋由於在囊托上形成的位置不同而有上位和下位之分。囊群蓋環繞囊托的基部生出,把孢子囊包在蓋內的叫囊群蓋下位,或叫上位囊群,而囊群蓋生於托的頂端或一側,從上面覆蓋孢子囊群的叫囊群蓋上位,有的雖生於一側,但被成熟的孢子囊壓在下面,有如半下位。還有些孢子囊群靠近葉邊生的,其葉邊往往多少特化變質而向下反卷覆蓋孢子囊群,這種稱為假蓋。而有些種類的蓋則以毛或鱗片形式出現(如岩蕨屬中),囊群蓋的形式多樣,為鑑別屬的重要特徵。 頸卵器

頸卵器繁殖類型

無配子生殖

無配子生殖無孢子生殖 在孢子體上直接產生配子體,在自然界這是多倍體形成的一條途徑。在實驗條件下,控制培養基的成分和比例常可誘導出這兩種現象。有人認為這和能量有關,能量充裕出現前者,而能量貧乏則出現後者。

此外,在自然界營養繁殖的現象也很普遍。在孢子體的一些部位(如葉軸、羽軸或葉脈)能產生芽孢。還有的葉軸頂端常延伸成鞭狀,能著地生根,產生新株。

蕨類植物的孢子體和種子植物一樣具根、莖、葉和輸導系統的分化,能適應陸地生活,獲得更多的營養,從而產生和種子一樣起生殖和傳播作用的孢子。雖然孢子沒有種子在結構機能上的許多進步特徵,但由於它的量大,體積小,能被風吹到很遠地方,總有一些會遇到適宜的環境而萌發,因此,在某種意義上說更便於繁殖。

種子植物生活史的有性過程是在子房中度過的,而蕨類植物則和苔蘚植物一樣,配子體能獨立生活,也就是說有明顯的世代交替。所不同的是苔蘚植物是配子體世代占優勢,孢子體寄生在配子體上;而蕨類植物是孢子體占優勢,分別獨立生活。這一生活史特點表明蕨類植物是介於苔蘚和種子植物之間的一群植物。它的形態結構決定了它既是高等孢子植物或頸卵器植物,又是原始的維管束植物。

分類系統

蕨類植物

蕨類植物蕨類植物門按秦仁昌系統排列各科。

蕨類植物門 Pteridophyta

松葉蕨亞門 Psilophytina

松葉蕨目 Psilotales

01.松葉蕨科 Psilotaceae

石松亞門 Lycophytina

石松目 Lycopodiales

02.石杉科 Huperziaceae

03.石松科 Lycopodiaceae

卷柏目 Selaginellales

04.卷柏科 Selaginellaceae

水韭亞門 Isoephytina

水韭目 Isoetales

05.水韭科 Isoetaceae

楔葉亞門 Sphenophytina

木賊目 Equisetales

06.木賊科 Equisetaceae

真蕨亞門 Filicophytina

厚囊蕨綱 Eusporangiopsida

瓶爾小草目 Ophioglossales

07.七指蕨科 Helminthostachyaceae

08.陰地蕨科 Botrychiaceae

09.瓶爾小草科(箭蕨科) Ophioglossaceae

蓮座蕨目 Marattiales

10.合囊蕨科 Marattiaceae

11.蓮座蕨科 Angiopteridaceae

12.天星蕨科 Christenseniaceae

原始薄囊蕨綱 Protoleptosporangiopsida

紫萁目 Osmundales

13.紫萁科 Osmundaceae

薄囊蕨綱 Leptosporangiopsida

水龍骨目(真蕨目) Polypodiales(Filicales)

14.瘤足蕨科 Plagiogyriaceae

15.裏白科 Gleicheniaceae

16.莎草蕨科 Schizaeaceae

17.海金沙科 Lygodiaceae

18.膜蕨科 Hymenophyllaceae

19.蚌殼蕨科 Dicksoniaceae

20.桫欏科 Cyatheaceae

21.稀子蕨科 Monachosoraceae

22.碗蕨科 Dennstaedtiaceae

23.鱗始蕨科 Lindsaeaceae

24.竹葉蕨科 Taenitidaceae

25.姬蕨科 Hypolepidaceae

26.蕨科 Pteridiaceae

27.鳳尾蕨科 Pteridaceae

28.鹵蕨科 Acrostichaceae

29.光葉藤蕨科 Stenochlaenaceae

30.中國蕨科 Sinopteridaceae

31.鐵線蕨科 Adiantaceae

32.裸子蕨科 Hemionitidaceae

33.水蕨科 Parkeriaceae(Ceratopteridaceae)

34.車前蕨科 Antrophyaceae

35.書帶蕨科 Vittariaceae

36.蹄蓋蕨科 Athyriaceae

37.腫足蕨科 Hypodematiaceae

38.金星蕨科 Thelypteridaceae

39.鐵角蕨科 Aspleniaceae

40.睫毛蕨科 Pleurosoriopsidaceae

41.球子蕨科 Onocleaceae

42.岩蕨科 Woodsiaceae

43.烏毛蕨科 Blechnaceae

44.球蓋蕨科 Peranemaceae

45.鱗毛蕨科 Dryopteridaceae

46.叉蕨科 Aspidiaceae

47.實蕨科 Bolbitidaceae

48.藤蕨科 Lomariopsidaceae

49.舌蕨科 Elaphoglossaceae

50.腎蕨科 Nephrolepidaceae

51.條蕨科 Oleandraceae

52.骨碎補科 Davalliaceae

53.雨蕨科 Gymnogrammitidaceae

54.雙扇蕨科 Dipteridaceae

55.燕尾蕨科 Cheiropleuriaceae

56.水龍骨科 Polypodiaceae

57.槲蕨科 Drynariaceae

58.鹿角蕨科 Platyceriaceae

59.禾葉蕨科 Grammitidaceae

60.劍蕨科 Loxogrammaceae

苹目 Marsileales

61.苹科 Marsileaceae

槐葉苹目 Salviniales

62.槐葉苹科 Salviniaceae

63.滿江紅科 Azollaceae

種類分布

蕨類植物——桫欏

蕨類植物——桫欏經濟價值

蕨類植物

蕨類植物蕨類植物的生活對外界環境條件的反應具有高度的敏感性,不少種類可作為指示植物。如卷柏、石韋、鐵線蕨是鈣質土的指示植物,狗脊、芒萁、石松等是酸性土的指示植物,桫欏與地耳蕨屬的生長,指示熱帶和亞熱帶的氣候。蕨類植物枝葉青翠,形態奇特優雅,常在庭院、溫室栽培或製作成盆景,具有較高的觀賞價值。