簡介

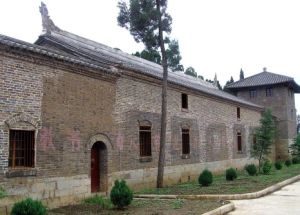

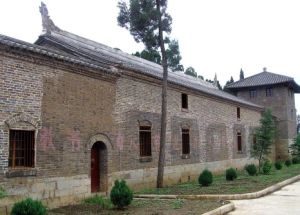

龍氏家祠龍氏家祠位於雲南省昭通市城南10公里簸箕灣村,系民國時期雲南省主席龍雲祭祖修建的家祠。始建於1930年,竣工於1942年,城牆內占地26畝,主體包括祠堂和宅院兩大建築群,並有門樓、糧倉、月牙池、花園、碉樓、網球場、城牆、護城河等附屬設施。蘊含著豐富的歷史信息,有較高的歷史價值、科學價值和藝術價值,祠堂是龍雲家族祭祀和舉行重大活動的專用場所,殿內供龍雲祖先牌位。祠堂雕梁畫柱,青磚碧瓦,是典型的仿清建築。畫家顧澤旭曾說:“龍雲祠堂的木雕工藝巧奪天工,堪稱雲南第一”。

龍氏家祠龍氏家祠位於雲南省昭通市城南10公里簸箕灣村,系民國時期雲南省主席龍雲祭祖修建的家祠。始建於1930年,竣工於1942年,城牆內占地26畝,主體包括祠堂和宅院兩大建築群,並有門樓、糧倉、月牙池、花園、碉樓、網球場、城牆、護城河等附屬設施。蘊含著豐富的歷史信息,有較高的歷史價值、科學價值和藝術價值,祠堂是龍雲家族祭祀和舉行重大活動的專用場所,殿內供龍雲祖先牌位。祠堂雕梁畫柱,青磚碧瓦,是典型的仿清建築。畫家顧澤旭曾說:“龍雲祠堂的木雕工藝巧奪天工,堪稱雲南第一”。建築布局

龍氏家祠龍氏宗祠占地萬餘平方米,外圍有護城的塹壕,壕內有城垣,城垣上有垛口、槍眼、炮樓。內為左、右兩組建築。右為莊院,左為祠堂。宗祠座北向南,有大小六個相對獨立的院落,以迴廊、甬道相連,均為瀝粉貼金、雕樑畫棟的仿清式建築。祠堂居中,以矮山牆回護。進門,有照壁。繞過照壁沿甬道直走,是月台。月台寬敞,條石鋪築,大理石護欄,左右置銅鑄香亭。正殿單檐斜山頂結構,琉璃瓦扣頂,屋脊塑雙龍戲珠造形,殿內和璽彩畫,丹青輝赫,氣象堂皇。“規模宏大,氣象巍峨,堂廡廊舍,皆極侖奐之美。”

龍氏家祠龍氏宗祠占地萬餘平方米,外圍有護城的塹壕,壕內有城垣,城垣上有垛口、槍眼、炮樓。內為左、右兩組建築。右為莊院,左為祠堂。宗祠座北向南,有大小六個相對獨立的院落,以迴廊、甬道相連,均為瀝粉貼金、雕樑畫棟的仿清式建築。祠堂居中,以矮山牆回護。進門,有照壁。繞過照壁沿甬道直走,是月台。月台寬敞,條石鋪築,大理石護欄,左右置銅鑄香亭。正殿單檐斜山頂結構,琉璃瓦扣頂,屋脊塑雙龍戲珠造形,殿內和璽彩畫,丹青輝赫,氣象堂皇。“規模宏大,氣象巍峨,堂廡廊舍,皆極侖奐之美。”

龍氏家祠由三進院落構成四合六天井,包括照壁、卷門、過廳、兩廂、正殿。過廳前雕有“五龍捧聖”石刻,正中懸掛陳榮昌書“龍氏家祠”;正殿單檐歇山式,覆琉璃瓦,屋脊飾二龍戲寶,殿前石砌月台,飾欄板望柱,置有蔣中正書“封鮓丸熊”等匾額和章太炎等人題寫的楹聯,殿內供龍雲祖先牌位。

宅院,為傳統的四合五天井建築,包括正房、倒座、兩廂及東、西兩角碉樓。整個建築氣勢恢宏,構件中柱、礎、槅扇、雀替、掛落等或鏤雕人物故事、瑞獸芝草、博古圖案,或彩繪雲龍、珍禽、小景,反映了當時雲南在木作、石雕、繪畫等方面精湛的藝術水平。

龍雲簡介

龍雲雲(1884年-1962年),原名登雲,字志舟(或治舟,子舟),雲南昭通人,彝族。國民黨陸軍二級上將。畢業於雲南講武堂。曾任滇軍唐繼堯部第十四團團長,靖國第一軍前敵司令、國民革命軍第三十八軍軍長。1928年,任雲南省政府主席。1945年10月,蔣介石發動“昆明事件”,免去龍云云南省主席,當了17年“雲南王”的龍雲黯然下台。

龍雲雲(1884年-1962年),原名登雲,字志舟(或治舟,子舟),雲南昭通人,彝族。國民黨陸軍二級上將。畢業於雲南講武堂。曾任滇軍唐繼堯部第十四團團長,靖國第一軍前敵司令、國民革命軍第三十八軍軍長。1928年,任雲南省政府主席。1945年10月,蔣介石發動“昆明事件”,免去龍云云南省主席,當了17年“雲南王”的龍雲黯然下台。修繕保護

龍氏家祠1943年清明前,龍雲回到昭通,帶領全家在龍氏家祠舉行過一次隆重的祭祀活動。解放後,龍氏家祠發揮了特殊的作用,曾用作幹部培訓臨時地點,先後作為榮譽軍人修養院、農業中學、財貿學校,培養了大批的各類優秀人才。

龍氏家祠1943年清明前,龍雲回到昭通,帶領全家在龍氏家祠舉行過一次隆重的祭祀活動。解放後,龍氏家祠發揮了特殊的作用,曾用作幹部培訓臨時地點,先後作為榮譽軍人修養院、農業中學、財貿學校,培養了大批的各類優秀人才。

經過80來年的歷史洗禮,龍氏家祠同樣遭受不同程度的損壞。2003年列為省級文物保護單位,2006年6月昭通市政府啟動祠堂和宅院主體修繕,於2008年11月18日竣工並移交昭陽區人民政府,外圍由伊力寅吾集團幫助修繕。按照昭通市委、市政府的總體要求,昭陽區委、區政府把龍氏家祠的打造、管理工作交由區文聯負責,加大對她的保護開發管理使用力度,力求不斷恢復和充實內部所承載的文化內涵,儘可能展現龍雲戎馬生涯和光榮愛國的一生,濃縮再現昭通乃至雲南的民國史,再現昭通民國時期的民俗生活,充分展示昭通深厚的地方文化,弘揚民族精神,打造獨具特色的旅遊文化品牌,帶動文化建設和文化產業的發展,促進文化昭通、和諧昭通的快速發展。作為昭通規模最大、保存較為完好、建築技藝最高的建築群,龍氏家祠是近代祠堂和家宅建築的優秀代表作,是研究近代宗法制度,祠堂建築和雲南民風民俗的重要實物例證。該建築群是研究滇東乃至雲南民國時期建築文化的重要實物資料,具有較高的文物價值。

龍氏家祠

龍氏家祠 龍氏家祠

龍氏家祠 龍雲

龍雲 龍氏家祠

龍氏家祠