歷史概況

3、擁有精銳的重裝騎兵部隊,《南齊書·列傳·卷五十七》(拓跋宏)宏自率眾至壽陽,軍中有黑氈行殿,容二十人坐,輦邊皆三郎曷刺真,槊多白真毦,鐵騎為群,前後相接。

南朝名將,世家貴族羊侃極為豪奢,卻以制槊為榮耀:《梁書·羊侃傳》“侃執矟上馬,左右擊刺,特盡其妙”

沒落

2、槊的成本昂貴,費時而且繁複,失敗幾率高,耗費大,一桿槊使用以及廢棄的木材,可以造十架強弓。

3、宋朝之後,以文制武,太監監軍、文人領兵,世家門閥逐不再掌軍。

4、制式武器伴隨大集團步兵的強大的發展,宋之後,對付強大騎兵軍團的方法已經不是騎兵的對決,而是“以步制騎”。

結構特點

2、有時會裝備“留情結”防止衝鋒時貫穿敵人無法拔出

3、馬槊桿為通常使用柘木,是細柘桿浸泡油晾乾後,用魚泡膠黏合而成

4、橫向纏繞麻繩,勒入槊桿,使橫向受力

5、再塗生漆,裹以葛布,成為一個整體槊桿上等馬槊,往往使用柘木。(原產西夏的宋朝著名大殺器:神臂弓,用的是桑木,《容齋三筆》卷十六《神臂弓》:"神臂弓……其法以桑木為身……"。而柘木——又名桑柘木,是桑木之中名貴的一種,被視為槊的首選,其硬度與柔韌度均極其出色。)神臂弩的木材,最重要的就是彎折回彈、瞬間復位的剛柔並濟的能力,因此可以側面論證柘木是冷兵器軍械中最好的造槊材料之一。

馬槊裡邊有非常多的講究。槊桿根本不像普通槍、矛所用的是木桿,而是取上等韌木的主幹,剝成粗細均勻的蔑,膠合而成。那韌木以做弓用的柘木為最,次以桑、柞、藤,最差也得用竹子。把細蔑用油反覆浸泡。泡得不再變形了,不再開裂,方才完成了第一步。而這個過程耗時將近一年,一年之後,將蔑條取出,蔭涼處風乾數月。後用上等的膠漆膠合為一把粗,丈八長(注,漢尺),外層再纏繞麻繩。待麻繩乾透,塗以生漆,裹以葛布。

葛布上生漆,乾一層裹一層,直到用刀砍上去,槊桿發出金屬之聲,卻不斷不裂,如此才算合格。然後去其首尾,截短到丈六左右。前裝精鋼槊首,後安紅銅槊纂。不斷調整,合格的標準是用一根麻繩吊在槊尾二尺處,整個丈八馬槊可以在半空中如秤桿般兩端不落不墜。這樣,武將騎在馬上,才能保持槊尖向前而不費絲毫力氣。如此製造出來的槊,輕、韌、結實。

武將可直握了借馬力衝鋒,也可揮舞起來近戰格鬥。只是整支槊要耗時三年,並且成功率僅僅有四成,因此造價高得驚人。所以漢唐以來,馬槊一直是世家出身將領的標誌。

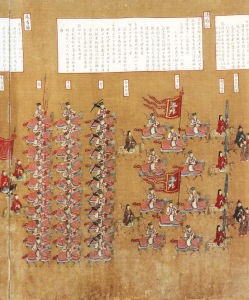

《宋史·儀衞志》:“又䂍矟,唐金吾將軍執之。宋制,鹵簿出則八枚前導。”以大宋名畫的《大駕鹵薄圖》為例,多達5000人的豪奢儀仗隊,僅以金吾將軍手執八枚馬槊作為前導。

真實形態

由於不少網友提供了很多不科學甚至錯誤的馬槊圖片,故將中國國家博物館的原圖形制發在此處,蓋棺定論。1、北宋名畫《大駕鹵薄書》

圖中共繪皇室的儀仗隊官兵5481人,其中前導部隊中,以騎馬的金吾將軍手執8枚馬槊,如圖所見,在左一排就是執槊的衛隊。

2、下面來一張局部放大圖,大駕中清晰可見的標為:矟。騎馬的金吾將軍手執的武器即是:馬槊。

3、保存完好的馬槊圖: