歷史沿革

靈泉寺石窟

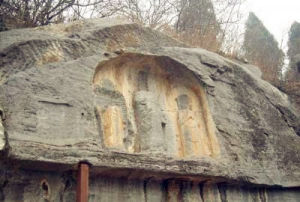

靈泉寺石窟隋文帝(581年~604年)時賜名為“靈泉寺”。靈泉寺石窟始鑿於東魏武定四年(546年),止於宋代。現存有東魏至宋代的石窟造像、摩崖石塔200餘處,並有北齊雙塔和唐代雙石塔。靈泉寺摩崖石塔按年代編排,反映出歷代塔式的沿革,堪稱中國最大的高浮雕塔林群。

由寺院向東西方向延伸的寶山溝,即萬佛溝,現存石窟2座,塔(殿宇)龕245個,佛、僧雕像數百尊,高僧銘記百餘篇。位於寺東的大留聖窟,由道憑法師鑿造。窟內鐫漢白玉石佛3尊,軀體雄渾高大,雕琢光潔柔美,可惜頭被竊去。

位於寺西的大住聖窟,隋開皇九年(589年)開鑿。窟門雕迦毗羅和那羅延神王,身軀魁偉,頂盔貫甲,手持劍叉法器,腳踏牛羊,威然挺立。窟外的牆壁上遍鑿佛龕及雕佛刻經。窟內雕鐫釋迦、彌勒等佛像近百尊。以兩窟為中心,從東到西千米有餘,淺龕造像密布山崖,刻於南北朝至北宋時期,歷時600餘年。

1996年11月,靈泉寺石窟被國務院公布為第四批全國重點文物保護單位。

石窟規模

靈泉寺石窟

靈泉寺石窟隋開皇十一年(公元591年)隋文帝詔寺僧靈裕法師(道憑的弟子)到長安,封為國統僧官,管理全國寺院僧尼;又將寶山寺改為靈泉寺。此處為北方佛教聖地,規模宏大,稱“河朔第一古剎”。寺院東西兩山,大造石窟,山岩遍刻塔龕,是全國最大的浮雕塔林,俗稱“萬佛溝”,又名“小龍門”。

靈泉寺遺存的基址坐北朝南,中軸線上有山門、天王殿、玉皇閣、大佛殿、菩薩殿、千手千眼佛殿。僧房、寮舍連成一片。

靈泉寺石窟

靈泉寺石窟塔座雕飾的樂伎,各持笛、笙、鼓、琵琶、箜篌等樂器,正在動情地演奏姿態,由此可見盛唐燦爛文化之一斑,是研究古代音樂史的珍貴資料。由寺院向東西方向延伸的寶山溝,即萬佛溝,現存石窟2座,塔(殿宇)龕245個,佛、僧雕像數百尊,高僧銘記百餘篇。位於寺東的大留聖窟,由道憑法師鑿造。窟內鐫漢白玉石佛3尊,軀體雄渾高大,雕琢光潔柔美,可惜頭被竊去。位於寺西的大住聖窟,隋開皇九年(公元589年)開鑿。

窟門雕迦毗羅和那羅延神王,身軀魁偉,頂盔貫甲,手持劍叉法器,腳踏牛羊,威然挺立。窟外的牆壁上遍鑿佛龕及雕佛刻經。窟內雕鐫釋迦、彌勒等佛像近百尊。窟頂呈寶相蓮花藻井,周圍環繞凌空飛舞的飛天,為沉寂的洞窟增添了無限情趣。以兩窟為中心,從東到西千米有餘,淺龕造像密布山崖,刻於南北朝至北宋時期,歷時600餘年。

文物價值

靈泉寺萬佛溝按年代編排,可看出塔式的沿革,可謂“寶山塔林”,堪稱全國最大的高浮雕塔林,是研究古代建築史、石刻藝術史、佛教史的珍貴文物。靈泉寺石窟1996年被國務院公布為第四批重點文物保護單位。