歷史資料

伊斯蘭教前的阿拉伯文

阿拉伯文的前身是阿拉米文。阿拉米文字是大約3000年前世界最具影響力的閃族文字,因為當時的世界文明中心就在西亞,所以當時的阿拉米文字更象21世紀的英語——全球通用。阿拉米語屬於北閃族語,其發源地很可能是今天的敘利亞以及兩河北部地區,之後隨著商貿逐步走向全世界,並深刻影響了當時的全球文化格局。與中國接壤的兩個大國,印度和波斯都曾經使用過阿拉米文字,並在某些階段里以之為“官方語言”(阿契美尼德等2王朝(伊朗)和孔雀王朝(印度)等)。阿拉米文字,其前身是腓尼基文字甚至是原始西奈文字,並且現在也不能很好地將他們剝離開來分析。

阿拉米語在全世界盛行了1000年,到公元元年前後,隨著希臘帝國、羅馬帝國這些歐洲勢力對西亞的衝擊——這事實上也是歐洲文明開始崛起的象徵——阿拉米文字和語言開始勢力微。這一語言文字現象在2千年前的轉換,說明了西亞即將走出它獨霸天下的輝煌階段,與之抗衡的歐洲文明即將替代西亞文明地位。這也是全球人類文明板塊的一個大挪移。語言與文明發展阿拉伯字母

之間的關係密不可分,語言文字的盛衰與文明的盛衰聯繫在一起。

伊斯蘭教時期的阿拉伯文

公元7世紀,西亞文明隨著伊斯蘭教再次崛起。阿拉伯知識分子大量翻譯軸心時代的古典希臘著作,為保留傳承人類文明作出了巨大貢獻。隨後的中世紀時期,歐洲又從阿拉伯文明中翻揀出昨日輝煌,然後有所謂“文藝復興”,其威直達現代文明。歐洲文明兩次崛起都接受了來自西亞文明的哺育,而且當然都是通過文字語言來實現的這一目的。而所謂“阿拉伯數字”正是這“第二撥浪潮”中的一件趣事。

處於相對隔絕的東亞地區,因特殊的地緣關係而發展著它的兩重性:因閉塞的落後,因封閉的穩定發展。經過幾千年歷史,中國逐漸與西亞和歐洲走上一條完全不同的文化道路。

阿拉伯文

阿拉伯文阿拉伯語也屬於閃族語,但與阿拉米不同的是,它屬於南支;它的興盛與伊斯蘭教聯繫在一起,而伊斯蘭教的起源在阿拉伯半島偏南地區。從本土而言,我們可以說,是阿拉伯語取代了阿拉米語,同時取代的還有他們的文字(本文里的許多“語言”實際上包括了“文字”。)

阿拉伯語言在公元前已經存在,形成文字是語言誕生後1000年的事情。阿拉伯語也與其他多數人類語言一樣,是鑑戒和學習周邊語言的基礎之上逐漸形成的。北邊的波斯語,南邊的埃及語,甚至還有印度的梵語都在阿拉伯語中留下深深痕跡。

閃米特語在語言學特徵上都具有“三輔音”特性,這點也可以在觀察中國古音中加以留心,確實也有類似痕跡。它有一個“格線”測試很有意思,可以試用看下中國古音的情況。另外從語法而言,阿拉伯語屬於屈折語。黏著語屬於比較落後原始的語言,但也不妨看看它好的一面,那就是簡單。所以,說不了以後人類“反樸歸真”都“黏著”了也說不了。但目前看,屈折語過於複雜的起碼是不利於學習傳播,所以簡單化似乎也可以看作是一個趨勢。假如英語不是有其相對的簡單化,就不會有那么廣泛的傳播了。所以,今天儘管有許多人熱心推廣漢文字,假如漢字的構造沒有根本性的簡化,一般而言很難有象英語那樣的推廣成績。另外,看看其他語言的主導推動力,就可以知道為什麼有些語言可以廣泛推廣了。

阿拉米語當初以商貿通行全世界,大約千年之後的阿拉伯語以宗教推廣到全世界。

阿拉伯語在伊斯蘭教宣教16年之後,很快征服了巴勒斯坦、敘利亞和黎巴嫩、埃及、的黎波里、摩洛哥、阿爾及利亞、突尼西亞和馬爾他。 公元710年,阿拉伯人占領了西班牙,一直到1493年這裡一直是伊斯蘭教歐洲重鎮;連帶的還有葡萄牙。但穆斯林最終在西南歐被阻止在法國的納爾磅城下。在東南歐,愛琴海擋住了穆斯林的軍隊,但阿拉伯文化濃重的痕跡越過小亞西亞直達希臘。在北方穆斯林穿過中亞到達東歐和俄羅斯南方地區。在東南亞地區以及印度次大陸,阿拉伯人接踵而至,至今那裡依然是穆斯林聚居的地區。

中國地區與穆斯林文化的交流,從一開始中國南部沿海遠達福建地區就接受了大批來自阿拉伯的穆斯林商人,西北方向而來的文化影響穿過西域一直深達當時中國的政治中心陝西西安和中原地區。有必要注意到的一個事實是,穆斯林文化在阿拉伯半島興起後幾年就傳播到中國的政治中心,他們沒有需要幾百年甚至幾千年的傳播時間,速度非常之快。

阿拉伯穆斯林文化深入全球各地的路線與深度,就是當年阿拉米商人所達效果。但有一點不同的是,當年阿拉米文字時期,全球各地沒有穆斯林時代碰到那樣頑強的抵抗,因為當時許多文明未起,比如在歐洲穆斯林遭遇法國基督教勢力的有效阻擋,或正是為了潛在抵抗穆斯林,(從巨觀上看),當地的政治勢力很快接納了基督教,加強了基督教在歐洲的勢力。幾次歐洲“十字軍聖戰”看似以失敗告終,但實際上基督教文化獲得了空前的勝利,他們在歐洲獲得了決定性的凝聚力。

地區影響

在中國,漢文明不僅已經完全成型穩固,而且中國文明正處於極盛期的唐朝,又加上地理距離,阿拉伯文化並未在中國取得政治軍事上的勝利。但在中國西域就不是這樣了,大約12世紀,穆斯林聖戰勢力驅逐了當地的其他宗教勢力(主要是佛教),至今穆斯林文化穩居西域,甚至今天當地的文字也與阿拉伯文字為可以互讀的同一文字型系。作為這一文化的代表,中國內地的回民人數,是中國第三大少數民族,他們主要分布在寧夏、甘肅、青海以及河南、河北、山東、雲南等地。這個人口分布也提示給我們另外一個啟示,回民比較集中的寧夏、甘肅、青海等仰韶文化發達地區,很可能就是一個遠古時期的“回民現象”:中外文化結合區。而這裡,也正是阿拉米等早期字母體系文字進入中國內地的主要通道地區。

同時,歷史時期在中國西北的幾個宗教或文化分布,也可推想一下當時這個地區的文明分布勢力。蒙古、新疆、甘青、西藏,他們在歷史時期分別被佛教、伊斯蘭教和基督教和中國的道教等瓜分,這些宗教的分區使其文明影響源一目了然:西藏受印度文明影響,西域受西亞和中亞文明影響,蒙古受歐洲與俄羅斯影響,甘青一帶河西走廊是中原與其他文明的交匯集中地,也是西亞文明進入中國內地的主通道。

在東南亞,阿拉伯穆斯林商人通過經商使當地逐漸伊斯蘭化,同時將阿拉伯文帶入了東南亞。

借鑑阿拉伯語言文字的擴展示意,可以看出,阿拉米系統的字母文字當初在中國的勢力很可能遠超阿拉伯文化的勢力,非周即商採用了阿拉米語言,而且他們大量接受了阿拉米的字母文字進入漢字型系。這一點在甲骨文中有清晰表現。

歸類信息

阿拉伯文字屬於拼音文字型系。根據特點,一般把拼音文字分為音節文字和音位文字(音素文字)兩大類,例如日文和阿姆哈拉文字是音節文字,英文、法文、俄文等是音素文字。對於阿拉伯文,屬於拼音文字型系中的哪一種,學界對此並沒有完全定論,甚至出現截然不同的觀點:有的學者認為是音位文字,有的學者認為是音節文字。

北京大學蘇培成教授的《現代漢字學綱要》一書,在介紹文字的性質時,根據文字記錄語言單位的情況把世界上的文字分為音素文字、音節文字和語素文字三類,其中在介紹音素文字時,列舉了英文、俄文、藏文、阿拉伯文,很顯然,作者把阿拉伯文字界定為音素文字了。同時,還可以把文字分為語素文字、音節文字、語素文字三類,但呂叔湘在談到音節文字時說:“第二類是音節文字,一個字母代表一個音節,就是輔音和元音的結合。日語的字母(假名)、阿拉伯語的字母,都屬於這一類。”

這種矛盾的現象,即使在一些權威的著作中,也有所反映。《中國大百科全書》中,由周有光先生撰寫的“文字”詞條,把文字分為詞符與音節符並用的文字、音節文字、字母文字三類,其中在介紹音節文字時說:“有些音節文字,不管元音如何不同,輔音相同的音節都用相同的符號表示……這樣的字母雖然叫做輔音字母,可是帶有不寫出來的元音,仍然具有音節符號的性質”,並在最後介紹了阿拉伯文字。很顯然,這裡無疑是把阿拉伯文字看作是音節文字了。但是同一本書,《中國大百科全書》張甲民先生撰寫的“阿拉伯語”詞條是這樣介紹阿拉伯文字的:“阿拉伯文字是一種音位文字,4世紀由閃語族西支的音節文字發展而來……”這裡同一本具有國家權威的辭書中,由於執筆者不同,關於阿拉伯文字的性質就有了兩種不同的提法。

各國文字學家對輔音-音素文字的歸屬也有不同的看法。美國著名的文字史學家格爾博認為輔音音素文字是音節文字的變體,像阿拉伯文字、希伯來文字等實際上是“輔音 不定元音”的組合,即輔音標註上不同的附加符號就表示不同的音節。認為輔音字母文字是音節文字最主要的論據是:公元前2千年代的西部閃米特人還沒有水平把音素從言語中分離出來,而從言語中分離出音節來則要自然得多,容易得多。

但是反對把以輔音字母為主體的文字歸入音節文字的人也很多,理由也很多。其中突出的論據是,一方面,輔音-音素文字適應了閃米特語族的結構特點,另一方面,古代的腓尼基文字都是純輔音文字,如果把這些文字解釋為音節文字,那么在人類文化史上,腓尼基人所起的作用,腓尼基文字對後世文字的發展所產生的深遠影響都變得不可理解了。

阿拉伯語的特點決定了阿拉伯文字的基本特點,阿拉伯文字突出並又適應了了阿拉伯語的基本特點,這是阿拉伯文字得以發展並長盛不衰的根本原因。如同漢字,之所以長期停留在語素文字階段而沒有發展成為拼音文字,是因為漢字充分適應了漢語的基本特點的緣故。歷史上,馬來西亞、土耳其、亞塞拜然、烏茲別克等都曾經使用過阿拉伯文字記錄自己的語言,但後來都改用了拉丁字母或斯拉夫字母。其間的文字變遷,原因是多方面的,有政治的原因也有宗教的原因,但我們認為文字同語言特點不相適應是其根本原因。這種文字上的變遷和使用阿拉伯語的國家一直使用阿拉伯文字形成了鮮明的對照。

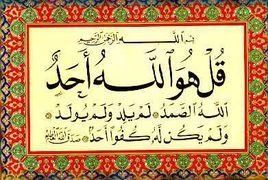

阿拉伯文書法

書法

正書法是一門技法性很強的藝術,從廣義上講,全世界每一個民族只要有文字,都會有書法這門技藝。阿拉伯書法的發展是與宗教緊密相聯的。由於禁止繪畫,書法藝術的內在價值受到重視。在伊斯蘭初期,產生了以抄寫《古蘭經》為特點的書法藝術,因為在伊斯蘭美術中,除書法外其他均不得接觸《古蘭經》的經文,這也就是書法在阿拉伯美術中占有重要地位的原因。伊斯蘭教嚴禁崇拜偶像,這是它嚴格一神論的必然結果。 伊斯蘭教義學家認為,表現人類和動物是真主獨享的權利,侵犯則是大不敬。因此在建築裝飾中只有阿拉伯文字、植物和幾何圖形,這種畫飾後來發展為別具一格的繪畫藝術,體現在清真寺及阿拉伯手工藝品如地毯、帷幔、坐墊、天花板、牆壁和帽。

阿拉伯文書法

阿拉伯文書法世界影響

阿拉伯文字隨著穆斯林文化深入世界各地,阿拉伯文字不僅影響了全球的各個地區,現在統計有多達37種文字語言吸收了大量阿拉伯語辭彙,同時,阿拉伯語本身也是在接受各個不同語言的成就基礎上形成自身體系的。阿拉伯語主要吸收的是阿拉米語,然後是被他們征服的波斯語以及他們沒有征服過的希臘語等。自從有了第一個語言文字型系之後,人類就在不斷地分化、複製、學習、借鑑、創造的過程中盤鏇前進,此消彼長,相互交流融合。每一種語言文字都是從西亞附近的一條主根繫上發展而出。今天只要有穆斯林的地區就是遠古西亞文明曾經抵達過的地區,也一定是遠古字母文字多發地區。

同時,中國的回族也將阿拉伯文列為本民族的第二語言。

中國影響

1983年,是我國成功地使用阿拉伯文活字鉛印出版書籍的五十周年。

從新中國成立至今,我國各族穆斯林讀者,無論是看到木刻或是手寫的阿拉伯文,即便是片紙隻字,也會感到十分親切、稀罕和珍貴。虔誠的老年人甚至會把阿、波文語法修辭的小冊子也當做經典,恭敬地加以保存。誰要是有幸得到一本埃及或印度版的《古蘭經》,以及印有阿拉伯文字的書刊,更是如獲至寶,愛不釋手。如今,隨著我國同阿拉伯各國傳統友誼的日益發展,經濟、文化的普遍交流,阿文報刊雜誌,經典書籍,隨處可見。不僅有從阿拉伯各國進口的書籍,而且有許多是國內自己出版的。國內出版的書刊,內容豐富,質量精美,印刷清晰,在有關的國際圖書交流展覽會上獲得好評,深受阿拉伯朋友的歡迎。

對於阿拉伯文字開始在我國出現的時間,由於年代久遠,文獻資料散失,具體確切的年月,已難以考證。但是,從可供考辨的實物看,在泉州發掘的古伊斯蘭教墓碑及寺碑上石刻碑文,是到目前為止能夠看到的最早的阿拉伯文字。其中年代最早的是宋代一穆斯林之墓碑,碑高71厘米,闊34厘米,厚11厘米,用花崗石琢成,1942年發掘於泉州東門外仁鳳街城垣中。墓碑兩面都有浮雕的阿拉伯文字:一面刻《古蘭經》章節,另一面刻記死者概況,記述此人“名叫安琪拉亞里,……卒於1212年(伊斯蘭曆609年,南宋寧宗嘉定五年)”,迄令已逾七百七十餘年。泉州清淨寺的建築年代眾說不一,有建於唐代、北宋、南宋諸說,但寺內石牆上的阿拉伯文記事,說它建於北宋大中祥符二年(1009,伊斯蘭曆 400),距令已九百七十多年。元代阿文碑刻,相當普遍。吳文良所輯《泉州宗教石刻》一書中,光是古伊斯蘭墓碑石的圖片就有五十八張之多,其中除少量是宋、明、清石碑外、絕大部分都是元碑。

從書法上看,石碑上的阿文都相當考究,筆力雄健,千姿百態,各具特色,字型繁多。有的還經過精心設計,配以花飾,如卒於1260年(伊斯蘭曆659年,南宋景定元年)的麥哈茂德·本·阿里·本·歐斯曼的墓碑,四周刻有連枝花紋圖案;卒於伊歷736年(1335,元至元元年)的夏氏墓碑,尖弧形頂端下浮雕“雲月”。有的碑石,文字本身就類似圖案,如 1955年發掘於泉州東門外東頭鄉的長方形碑石,中間浮雕的一行阿文就是地地道道的“庫法”體。

除石刻外,阿拉伯文的手抄本亦陸續出現,特別是《古蘭經》抄本。其中抄寫全經而又能完整無缺地保存至今、並有年代可考的一部,抄成於元仁宗延佑五年(1318),現珍藏在北京東四牌樓清真寺經典陳列室中。明、清之際,分散在全國各地的各族穆斯林民眾家中的《古蘭經》,也全都出自手抄。在各地較古老的清真寺及穆斯林聚居區的一些人家,幾乎都能找到這一類手抄本。這些手抄本,多用竹枝削成的筆蘸上墨汁,在宣紙或白綿紙上書寫而成。筆勢峭拔,稜角分明,行款整齊,字型均勻,並飾有花紋。然後將這些宣紙或白錦紙,逐頁裱糊加工,依次整理,線裝成冊,外加硬封面及布制封套;齊全成套者還盛人精緻木質油漆經箱中。其中一些出自回回學者、書法家之手的手抄本,被視為書寫典範,後代抄寫人爭相仿效。例如,原先珍藏於河北徐水勉家營清真大寺的萬景和(被尊稱為萬爸爸)手抄本,書寫藝術之精美,口碑載道,堪稱珍貴文物。可惜這一類別具風格的抄本,年深月久,多殘缺損毀,十年浩劫,倖存無幾,連萬景和抄本也蕩然無蹤。

隨著伊斯蘭經堂教育的興起和發展,除《古蘭經》外,用阿拉伯文書寫的教材、讀物逐漸增多。一般認為,明代中葉的宗教學者胡登洲(1522—1579),字明普,被尊稱為胡太師,陝西鹹陽渭城裡人)所創的經堂教育已粗具規模,並有記載可考。胡登洲辦學的影響,遍及陝西、河南、山東、雲南等省。經堂教育所選用、輯錄的教材多半是阿文,也有一些波斯文。初期,尚未具備翻刻、印刷教材的條件,主要靠手抄。範本則是海外傳人本,系朝覲或外出經商遊學的穆斯林求索而來的,鳳毛麟角,極其珍貴。手抄阿拉伯文讀物品種雖有所增加、範圍漸大,但仍主要限於經堂教育和宗教生活中使用。

在日常社會經濟生活中習見並廣泛運用的阿拉伯文,主要是飯館、肉鋪、飲食攤的招牌或匾額,兼用漢文“清真古教”、“西域回回”之類的字樣,或配以湯瓶等圖案,各民族各階層的人們在通都大邑、城鎮碼頭、大街小巷一見到這樣的標誌,即便沒有漢字,幾乎也都能辨識出這是回回食品。由於穆斯林嚴守自己的飲食條例、禁忌習俗,在穆斯林聚居區的集市貿易、飲食店、屠宰場等,沒有阿拉伯文標誌或招牌的,就無人問津。這一傳統習慣在我國沿襲已久,至今仍在保持,經久不廢。

明末清初。中國伊斯蘭學者開始有較多的宗教著作和譯著問世,如王岱輿(約1570—1660)、張君時(約1584—1670)、伍遵契(1598—1698)、馬注(1640—17if)和劉智(約 1664一1730)等人,他們的著譯相當豐富,且陸續刻印出版。但這些印刷物都是漢文,所涉及的大量阿、波文人名、地名、辭彙、短語,都是以漢字對音,末附住原文。同一辭彙的譯音,用漢字表示,往往音近字異,不易辨認。例如默罕穆德這個名字,在唐、宋以來歷代史料中,它的音譯近二十種,諸如暮門、摩訶末、馬哈麻、麻霞勿、馬何美、摩哈麥、馬哈默、嗎哈叭德、謨罕騫德、摩哈默特、瑪哈穆特、嗎哈木啻敏……不僅面目各異,而且連字數也有差別,簡直讓人難以相信它們所指的竟是同一個人。此外,有些事物本來用的是阿語名稱,以漢字譯音頗費解。例如,明初所修《元史》,介紹回回天文學家札馬魯丁製作的七種西域儀器之一“渾天儀”曾被音譯成“咱禿哈刺”。其餘六種儀器名稱,全屬譯音,不附原文,使人難以理解。

在清代後期,這個問題已逐步得到解決,陸續出現了漢、阿文夾雜並用或對照的出版物。往後,又用木板或石印出版了一些阿文讀物,應該說,這是一個突破。例如,1862年(清同治元年)刻印出版了第一部阿文版的《古蘭經》,是雲南回民起義領袖杜文秀(1823一1872)主持刻印的,分別按卷裝訂為三十冊;1874年(同治十三年)有漢南馬晉錫印本一《古蘭經選本》,即《孩聽經》問世;1899年(清光緒廿五年),類似的《古蘭經》選本先後又有雲南馬聯元刻本和鎮江西大寺版本。很多關於宗教哲理、教律、語法、修辭,乃至天文、曆法的阿文小冊子也相繼出現。漢阿對照本除《孩聽譯註》外,1890年(光緒十六年)還出版了馬復初(1794—1874)及其弟子馬安禮翻譯的《天方詩經》。阿文刻寫在每頁的上方,下面是漢鐸詩句,並加註疏。以後,在雲南,又出現了著名學者、書法家田家培手寫的全部《古蘭經》的另一種印本。原版迄令還保存在昆明南城清真寺中。總之,各色各樣的木刻、石印本已琳琅滿目,大量湧現,為全國清真寺及經堂教育提供了必要的教材。但有些出版物,還存在印數有限、原板腐蝕殘破、印刷技術欠佳,字跡模糊等問題。

辛亥革命前後,影印法流行。那時曾翻印過一些阿文版的經籍。此外,某些中文書刊的封面、扉頁上也都印有較美觀的阿文書名或刊頭。北京、上海、南京、鎮江、昆明、成都和四川萬縣等地的出版機構,都先後印過這類阿文、中文的經書。與此同時,教育也在蓬勃發展。大量阿文圖書由海外輸人和捐贈,例如北平成達師範學校就擁有上千冊的阿文經書,還翻印了不少小冊子作為課本,印刷裝幀都有很大進步。但儘管如此,依然未能解決阿文活字鉛印的問題。

二十世紀三十年代初,昆明、上海、北京等地先後向埃及愛資哈爾大學選送一批批中國留學生。著名學者馬堅(子實)、納忠(於嘉)、張有誠(子仁)和林仲明(子敏)就是其中第一批。在源源不斷將留學生輸送出國培養造就一代新人的同時,人們仍切望能夠解決阿拉伯文活字鉛印的問題。北平《月華》旬刊的主編、熱心伊斯蘭文化、教育、出版事業的趙斌(振武)先生,特意趁遠送留學生柢達埃及的便利,在開羅購買了一套阿拉伯文鉛字,重三十餘磅,不辭艱辛勞累,萬里迢迢,運載回國。鉛字運達北平後,在試用過程中深感數量不夠套用,一次排不出多少篇幅;而且鉛字容易磨損,用久了就模糊不清,只能小心翼翼地謹慎動用,使用者惜之如金,視同珍寶。趙斌又千方百計盡力探索翻制鋼模的技術。經歷幾個月的努力,在翻制外文銅模的工人師傅協助下,終於在1933年9月19日大功告成,與此同時,翻印外文版經籍,以及原有的木刻、石印乃至手抄等等方式,仍在並行。在不少清真寺舉辦的國小教育中,甚至還保持著較古老原始的方式,將阿拉伯文教材書寫在木牌以至牛、羊胛骨上,作為課本。

新中國成立後,隨著我國與阿拉伯各國友好關係的不斷發展,為適應國際文化交流的需要,學阿語的人逐漸增多。在北京、上海、洛陽等地,好幾所大學都設定了阿拉伯語專業,還聘請阿拉伯專家來華教學,選送留學生出國深造、進修。電台增闢了阿拉伯語對外廣播節目;介紹我國古代歷史及文學名著的阿文書籍,特別是小說。詩歌,出版不少。阿文的期刊亦出過數種,創刊較久並繼續發行的《人民畫報》和《中國建設》,行銷海內外,得到阿拉伯世界廣大朋友的好評,幾乎每天都有雪片般的大量信件從阿拉伯各國飛向編輯部。其他阿文出版物,如各種內容的小叢書、專輯、旅遊手冊、穆斯林生活畫冊之類,也在源源不斷地編輯和印刷。

黨的十一屆三中全會以來,民族政策與宗教政策得到貫徹落實,宗教經籍的印刷出版遠遠超過往昔。中國伊斯蘭教協會影印阿文原版《古蘭經》,達十六萬多部。阿、漢文對照的《古蘭經》選本,有上海、北京兩種版本問世。布哈里和穆斯林兩大聖訓合集的《聖訓珠璣》的阿文版早已發行。簡注《古蘭經》的《哲倆賴尼詮注》也已陸續出版,印刷裝幀,都很精緻。目前,除幾所有阿語系或阿語專業的高等院校逐年招收新生外,北京、西北和西南各省市,已經開辦或在籌辦伊斯蘭教經學院,不少地區也出現自發學習阿語的熱潮。民間組織開辦的阿語學習班,或在各省、市、縣、區就地攻讀,聘請高校師資輪流講學,或紛紛集中北京與各省省會,到高校旁聽,請專家輔導,風起雲湧,如雨後春筍。經過一兩年刻苦學習,大有進展,有些學員已能隨出國經濟技術團體擔任翻譯,有越來越多的青年到阿拉伯各國留學深造,數以百計,盛況空前未有。外語院校編印的教材及教學錄音磁帶也日益被廣泛採用,報名參加業餘夜大或函授班者,極其踴躍,陣容可觀。這種形勢,同我國過去任何歷史時期相比,真是不似往昔,勝似往昔。在改革開放、對外交流的年代,在全國普遍重視外文學習的熱潮中,阿拉伯文已開闢了廣闊的天地。

問候語

مرحباً 你好

مع سّلامة再見

أتمنى لكم سعادة 祝你愉快

مساء خير 晚上好

مرحباً 嗨!

ما اسمكَ؟ 你叫什麼?

اسمي. . . 我叫.......

انسة 小姐

سّيدة 夫人

سّيد 先生

إسمحْ لي أن أقدم بنفسي 請允許我自我介紹。

أنا سعيد بلقائك 很高興見到你!

أنت من أي دولة ؟ 你是哪國人?

أين تَسكن؟ 你住在哪裡?

أنا أسكن. . . 我住在……

لوسمحت勞駕