簡介

在新疆維吾爾自治區天山南麓塔里木盆地邊緣的疏勒、英吉沙、莎車、巴楚、墨玉、洛浦、于闐、和田市肖爾巴克鄉以及羅布泊附近的維吾爾村落中,聚居生活著一部分具有獨特生活習慣和特殊語言的群體,他們最明顯的特點是季節性行乞和為男孩割除陰莖包皮,當地的維吾爾民眾稱他們為“阿布達里人”(Abdallar)。

名稱

穆塔里甫·斯迪克先生把當地阿布達里人稱為“謝依赫人”,認為“阿布達里”一詞來源於波斯語,意思是“擋水者”、“把水擋住者”,並認為這部分人最初是生活在伊朗、阿富汗一帶的一個部落。該部落在公元5-6世紀建立了強大的汗國,以後被突厥人擊潰並散布在帕米爾周圍,當時他們的一支從達赫比特(dahbit)逃到喀什噶爾境內並過著遊牧生活,其首領吾布里帕塔里·阿孜(喀什與和田阿布達里人有關祖先的傳說中都提到此人的名字)在疏勒境內的吾斯吐拉恰克瑪克麻扎停留一段時間以後,於960年帶領七戶人遷到了現在的住地帕依那甫。

阿布來提·阿巴斯先生持同樣的觀點,他認為:“‘阿布達里’一詞的詞源是由波斯語中的‘把水擋住者’而來,有的傳說中說伊瑪目大人們在卡爾巴拉戰役中想喝水時,擋住幼發拉底河的一群人被稱之為阿布達里人。”

阿布達里人的另一種稱呼是“艾努人”。“艾努”這一名稱只是在和田(主要是洛浦縣布亞鄉塔米格勒村)的阿布達里人中出現。在趙相如、阿西木·吐爾地等寫的《新疆艾努人的語言》、《艾努語和艾努語中的數詞》、林切等編的《謝依赫勒辭彙》、拉德斯塔特和提特孜寫的《新疆的阿布達里(艾努)人》等論文和著作中,作者將“艾努”一詞與“阿布達里”一詞等同使用,但沒有說明“艾努”的詞源和含義等。

牛汝極主編的《阿爾泰文明與人文西域》一書中這樣寫道:“目前在塔里木盆地西南部的喀什、和田、莎車、疏勒、墨玉和庫車等地分布有一些小的部落群體,自稱‘艾努’,並稱其祖先來自伊朗,當地維吾爾人稱其為‘阿布達里’(Abdal),意為‘乞討者’,我們認為其祖先可能是嚈噠(Epthalitai)。嚈噠的現代讀音ya-da,其古音與Abdal極近。嚈噠也被稱為‘白匈奴’。”

“阿布達里”一詞在《維吾爾語詳解辭典》中被解釋為“卡蘭達爾,乞丐,要飯的”。

毛拉·穆沙在《安寧史》中引用了《那非突里烏努斯》(敘述蘇非主義聖人及其形象的書)中的那一段:“萬能無缺,能解萬物之謎的真主的天廷里被視為高貴的是300人。他們稱之為‘艾合亞爾’(最親密的朋友之意),他們當中的40名叫作‘阿布達里’(變化或使變化之意),另七人叫‘艾比拉熱’(純潔,無罪的人,幫助還罪的人之意),四個人叫‘艾比塔爾’(宇宙之柱),三個人叫‘那克巴’(引路者,領路者),一個人叫‘庫提布’,另一個人叫‘卡衛斯’(挽救者),他們相互認識,每一件事他們都要相互幫助並要得到對方的許可。”

《神學百科全書》中這樣解釋道:“他們是在穆斯林當中被真主認可的,以及被視為整個世界通過他們而繼續存在的某一種神秘人群之名稱,他們當中死去一人,由真主來秘密推舉另一個人填補他的空席位。”

M·B·穆提維斯的《追求者的不同狀態》中這樣解釋道:“最高追求者不僅僅是一種特殊的神性狀態的參與者,而且他們擁有一般人感覺不到的神性力量和感覺。他們根據自己擁有的功能分成不同的類別,如在第一個標準階段,追求者看到微妙世界的光和五光十色,聞到香味,聽聽音樂。他們能看到和感覺到未來之事,有的人甚至在自己的幻景中能看到整個物質世界,有的會復活,有的就像控制物質世界一樣能改變自己的軀體。他們在蘇非主義信仰中被稱為‘阿布達里’。”

華盛頓大學的阿合默德·卡拉穆西塔帕教授在1994年出版的《真主難以控制之友——伊斯蘭後中時期的得爾衛希組織》一書中提到過“卡蘭德爾的先驅伽馬里丁·沙維(卒於1233年)、哈依達爾的先驅庫提布丁·哈依達爾(卒於1222年)、阿布達里的先驅烏斯曼巴巴等三個組織及其在13~16世紀從土耳其到印度的分布情況”。

土耳其學者艾里·吐蘭·古麗奇切克在《阿布達里》一書前言中引用了沙合·阿塔依的“自從跟聖人作朋友者是:阿合們(遵循古代突厥習俗的勇士們),哈孜們和阿布達里們”的一句話,她解釋道:“阿布達里一詞來源於阿拉伯語中的Badal(巴達里)一詞,其意是‘證人’或‘代表’,神性的意思來講他是禁慾苦行的,具有潛在威力的聖人和男子們在蘇非信仰中的等級級別之一,民間把他們稱之為狂人、德爾衛什或男子(艾蘭)。也跟卡蘭達爾和光明同等使用,根據信念將近40名阿布達里按照神聖級別排位是並列第五位,在蘇非術語中的一個叫庫突普或卡衛斯,兩個叫艾里伊瑪目丁(兩個伊瑪目),四個叫阿里艾比塔特(歸伊斯蘭信仰者)或阿里烏米提,七個叫阿里艾菲拉德或狂人,40名叫阿布達里。在此之後第六等級的60個叫努吉巴(高貴的人),300個叫努克巴,500個叫那沙巴,此後者叫預言家或穆甫達蘭。另外還有對一些阿拉維派德爾衛什和旅途中的聖人也使用過阿布達里一詞,如阿布達里·穆沙、皮爾蘇里唐阿布達里、塔斯里木阿布達里等。塞爾柱時期(公元12-13世紀)從呼羅珊遷到安納托里亞的屬於巴巴阿里和拜克塔什派,為奧斯曼帝國的創建作出主要貢獻的呼羅珊男子也稱之為阿布達里。”

根據奧地利人拉德斯塔特、提特孜的敘述,“艾努是他們的自稱,其意是‘貧窮人’、‘乞丐’或‘有學問的人’、‘毛拉’等”。

據在當地的田野調查中所獲得的信息來看,“艾努”一詞的含義是“故鄉之眼”。

根據上述論述,把“阿布達里”一詞的來源歸納總結為如下幾點:

1.“阿布達里”一詞來源於波斯語,意思是“擋水者”、“把水擋住者”。持這一觀點的學者以波斯語為自己的依據,提出“Abdal”一詞中的“Ab”在波斯語中指“水”,“dal”意為“擋住”。但他們在這個問題上忽視了波斯語的造詞規律和自己所提觀點的資料依據。

2.“阿布達里”一詞來源於“嚈噠人”。持此觀點者認為“嚈噠”在阿拉伯語中作“Haital”、“Hayatila”,波斯語作“Heftal”、“Hetal”等,西方人稱“Ephthalites”,它們的讀音與“Abdal”極近,且嚈噠人曾經在南疆地區進行過統治,但未能說明兩者之間的淵源關係。

從5世紀中葉到6世紀中葉,中亞由嚈噠部落統治。關於嚈噠的起源及其國家的形成尚有許多研究空白,第一個困難是各種史料用不同的名字稱呼他們。在漢文史料中這個王朝的名字是“挹怛”(“挹闐”的變體,古讀ie-tïen),他們的國繒div>名叫厭帶夷栗陀(古讀Yeptalitha);在敘利亞史料中,他們被稱為eptalit,aβdel;在希臘語史料中稱Aβdελal,Eφθaλical;在亞美尼亞史料中稱hep’t’al;在中古波斯文史料中稱hēftāl,也稱hyōn;在新古波斯文史料中稱hētāl;在阿拉伯史料中稱haital。他們的另一個名字是漢文“滑”。根據巴拉米的意見,“嚈噠”這個詞的語源“在布哈拉語中其意為‘強人’”。在和田塞語中有一個類似的詞,意為“勇敢,驍勇”。

嚈噠人占據河中以後,很快就向巴克特里亞的大月氏國進攻,大約在5世紀20年代占領其地。在此以後,嚈噠人還進一步征服了吐火羅、巴達克山、克什米爾、喀布爾、犍陀羅與旁遮普,向東則趁柔然衰敗之機,占據了塔里木盆地的許多地方。

雖然嚈噠人曾經統治過塔里木盆地,但是把“阿布達里人”與“嚈噠人”聯繫在一起會出現很多相互矛盾的問題。如果我們假設阿布達里是嚈噠人後裔的話,首先是他們的宗教信仰不同。根據阿布達里人的傳說,他們的祖先是為傳播伊斯蘭教聖戰而來的。同時也無法解釋他們傳說中的傳奇人物“吾布里·帕塔力·哈孜”這一名稱。“哈孜”一詞在阿拉伯語中是指參加聖戰而活下來的人。而嚈噠人統治時期伊斯蘭教還沒有誕生。其次是不符合阿布達里人獨一無二的習慣——為小孩割除陰莖包皮。眾所周知,割除陰莖包皮是猶太教、伊斯蘭教等一神教的教規,維吾爾族信奉伊斯蘭教以後根據教規開始進行割除包皮的習慣,而割除小孩包皮是阿布達里人的家傳職業,也是其很重要的謀生手段之一。

3.“阿布達里”一詞來源於阿拉伯語,其意是“變化”、“使變化”或“代表”、“證人”等有關蘇非信仰的等級之稱,它是賜給蘇非主義信仰中某一種神秘群體的名稱。

無論是毛拉·穆沙還是西方學者所提到的“Abdal”一詞,都是一個能單獨表達意思的名詞,而不是支持第一種觀點的學者所指出的沒有任何資料依據的合成詞。假如說“Abdal”一詞是從阿拉伯語中的“badal”演變而來的話,也比較符合語言學的規律。從神性的角度來講,這一名稱賜給了蘇非信仰中的被真主認可的、被視為是整個世界通過他們繼續存在的、擁有一般人感覺不到的神性力量和感覺的、能復活和改變自己軀體的神秘人群。他們被視為真主在人世間的代表和證人,經歷了種種“階段”和“狀態”,蘇非們便在客觀上具備了與主交流、合一的條件,亦即抵達了精神旅途的終點。

無論是在土耳其,還是居住在新疆的阿布達里人,他們的生活習慣和居住習俗都具有鮮明的特點,在人際關係中的神秘和封閉性、厭世主義等充分說明了這一點。毫無疑問,該群體是為了支援喀喇汗王朝的伊斯蘭軍隊而來到西域,隨著時間的推移定居在南疆地區。他們自稱是蘇非主義的神性人物——“阿布達里”人,傳播蘇非主義信仰,並從事伊斯蘭教教規之一的割除陰莖包皮等職業。研究中亞伊斯蘭教曆史的學者們都承認,蘇非主義得爾衛悉們在中亞伊斯蘭教傳播過程中的重大作用。隨著伊斯蘭教在西域地區的廣泛傳播和深入到社會各階層,各種伊斯蘭思潮的蔓延,他們以為小孩割除包皮為生,在以後的歲月中,“阿布達里”一詞發生意變,就成了從事割除陰莖包皮者的專用名詞。在當地的維吾爾人當中,“阿布達里”一詞在有些地區專指從事割除陰莖包皮者,另外一些地區是指“卡蘭達爾”(以前卡蘭達爾也是蘇非主義信仰中一個群體的名稱)。在維吾爾人的眼中,阿布達里人被視為厭世主義者,所以將年終麥場裝糧前大約10—15公斤的小麥或玉米留給阿布達里人,這種糧食叫“卡皮散”(意為“你來啦”)。在這種習慣的影響下,維吾爾人當中流傳著這樣一句諺語:“留給阿布達里人的卡皮散,他們還會問你的秤是否準確。”只要是阿布達里人來到當地維吾爾人的麥場,就可以得到維吾爾人預留給他們的“卡皮散”。

另一部分學者所提到的“謝依赫”、“艾努”等,只不過是根據他們所居住的地名或他們的生活習慣而命名的。此外,阿布達里一詞還有“格臥孜人”、“塔米格勒人”等變體。稱“格臥孜人”(“格臥孜”是和田市肖爾巴克鄉和尼村的舊稱)、“塔米格勒人”,也是當地維吾爾人和有些學者以阿布達里人居住地地名的特點而對他們的稱呼,是一種比較溫和的言詞,而不恰當地使用“阿布達里”一詞會帶來歧視性意思。“艾努”一詞只在洛浦縣布亞鄉塔米格勒村出現,但據我了解,它和在日本生活的艾努人沒有任何淵源關係。

雖然阿布達里人已經成為維吾爾族大家庭中的一員,但是筆者認為,從學術界尊重該群體獨特性的角度出發,應將他們稱為阿布達里人,因為“阿布達里”這一名稱在維吾爾語中作為該群體集體或個人的名稱已經世世代代延續了許多年。

語言

格納德(F.Grenard)1893年遊歷中亞時,在於闐訪問了50個阿布達里家庭,在且末訪問了7~8戶阿布達里人,並就此做了研究工作。格納德認為,這一群體的語言與鄰近的突厥語族差異不大,有自己的語言特色,語言夾雜著波斯語成份,並將他們命名為“阿布達里人”。阿布達里人自稱“艾努”,他們沒有土地,多從事蘆葦編織業,雖自稱穆斯林,卻與周圍信仰伊斯蘭教的人們沒有來往,絕無通婚先例。

伯希和在其論文《帕依那普的阿布達里人》中寫道:“據喀什噶爾的突厥人反映,這些阿布達里人是操突厥語的穆斯林,阿布達里人不是不同的族群,而是有別於本地人的游離的德爾維什。”

伯希和在格納德(F.Grenard)研究的基礎上,對阿布達里人的名稱作了獨到的解釋,他認為“阿布達里”這一名稱另有其義。他在訪問了阿布達里人之後發現,帕依那普阿布達里與且末、于闐阿布達里不同的是,這裡的400戶阿布達里人與當地突厥人關係密切,亦有通婚現象,這些阿布達里人服務於當地的突厥人,部分人從事種田、經商活動。這些遊動的阿布達里人除了精通喀什噶爾突厥語之外,還通曉波斯語、柯爾克孜語、印度語、克普恰克語、阿拉伯語,他們還聲稱自己的祖先是遠古時期從伊朗和伊拉克的達爾維提地區遷來的。“伯希和沒有對其他地區的阿布達里人從事研究,只是敘述了疏勒縣塔孜渾的五戶阿布達里人。”伯希和與格納德一致認為,阿布達里人自稱“艾努”或“格拉曼”,所操語言多為波斯語辭彙組成。

勒柯克於1906年到達和田,他通過當地的阿富汗生意人聽說了阿布達里人這一群體,並探訪了以熱扎毛拉為首的、以著白衫、留長須著稱的阿布達里聚落。後來他在其書中這樣寫道:清朝統一新疆後,將40戶“阿布達里人”安置在玉隴喀什河附近的塔木格勒。這些游離的“阿布達里人”以製作篩子、勺子、掃帚和賣藝為生,他們自稱穆斯林,並保持了自己的傳統風習。然而,這些人與突厥人、阿富汗和印度的穆斯林不甚往來,通婚只限定在內部,吸菸以及對兔子、蜥蜴等不潔淨的動物沒有禁忌。因此,當地人認為他們不是真正的穆斯林。

勒柯克研究認為,這一群體與當地居民區別不大,其語言為突厥語、波斯語和阿拉伯語的混雜,他們並不像于闐人那樣自稱“艾努”,而是以“阿布達里人”自稱。

1906-1907年對新疆阿布達里人進行研究的還有馬達漢、卡爾羅、格斯達夫。卡爾羅從人類學角度研究了阿布達里人,他認為阿布達里人絕對不是蒙古人種,而可能是亞美尼亞—土蘭混和人種。不論是格斯達夫,還是斯坦因都認為,從伊朗遷來的這一群體的語言,是印歐語系伊朗語族的一支,由於受當地維吾爾語的影響,其語言發生了很大變化。

奧地利人拉德斯塔特和提特茲於1983年、1986年兩次調查了阿布達里人聚落,並與喀什、和田的部分研究人員充分交流,收集了大量資料,出版了《新疆的阿布達里人》一書。對於阿布達里人的語言他們認為:第一,阿布達里人不是操兩種語言的群體,其詞法和句法是維吾爾語,辭彙變化也與維吾爾語辭彙變化相同,他們只是在與別人交流時,為了有別於其他群體而使用了某些不同辭彙,夾雜著阿拉伯語、波斯語、俄語、蒙古語借詞。“艾努人”是維吾爾族的一個分支,其語言自成體系與否無從考究,他們是有意改變某些語言的;第二,伊朗語借詞是其基礎,現代波斯語、少量塔吉克語和東伊朗語成份占其次,阿布達里人認為他們是被伊朗逐出的一個群體;第三,以現代波斯語辭彙為主,數詞、親屬稱謂、使用物品、行為語言等在形式和意義上與現代維吾爾語有很大區別;第四,與其他伊朗語即薩雷庫勒塔吉克語接近,據傳其祖先最早在新疆傳播伊斯蘭教,從其語言上看,不能確認這個傳說的真實性,在阿布達里人語言中沒有古伊朗語的成份,他們可能是300年前遷入新疆的一個群體;第五,阿布達里人與吉卜賽人可能有淵源,有人稱他們是“東亞的吉卜賽人”。若認為“艾努人”是從東伊朗遷來的,那么他們的語言就是東伊朗語。阿布達里人與吉卜賽人、伊朗伊薩爾人生活習俗相同,與烏茲別克斯坦等亞洲各地的吉卜賽人也很接近。阿布達里人遷入新疆以後從事切除男孩包皮這一職業,從事的其他職業有算卦、妖術,他們可能是吉卜賽人的一個分支,或是一個以乞討為生的群體。“艾努”是他們的自稱,其意為“窮人”、“乞丐”、“知識淵博之人”、“毛拉”等,其矛盾之處在於,他們使用的語言是新波斯語,有別于吉卜賽人使用的阿拉伯語;第六,阿布達里人語言中的阿拉伯語辭彙一部分是波斯語,另一部分來自民間,可能也保留有塞語、吐火羅語辭彙;第七,與阿富汗西部達爾迪克語接近,阿布達里人語言的基礎是現代波斯語,這反映在其傳說當中,中世紀的波斯語與他們的宗教信仰有關,與土耳其底層所操語言接近。阿布達里人的語言是一個很年輕的語言。

目前為止,艾努語被認為是起源於波斯語的辭彙與維吾爾語語法相結合的混合語。但是,就謝依赫村收集到的資料來看,可以說艾努語與維吾爾標準方言在音位、形態、句子結構上是相同的,只是辭彙有差異。在對艾努語特有的詞語進行分析後,能明顯地看出其與維吾爾語外來詞具有共同的特徵(不服從元音和諧,不具備功能詞)。因此,艾努語與維吾爾標準方言之間的根本區別是艾努語採用了更多的外來語辭彙(例如,艾努語的外來語辭彙中有頭、眼、手、去、來、取等基本辭彙)。如果我們把艾努語作為一種秘密語言來考慮的話,或許可以認為,艾努語採用大量外來詞的原因,是不想讓局外人知道他們所說的話的意思。

所用來比較的只是維吾爾標準方言,如果再用喀什噶爾、疏勒土語進行比較的話,其差異可能會更為縮小。另外,給我們提供資料的當地人非常年輕,並接受過中等教育,他們的艾努語可能受維吾爾文學語言的直接影響。在從沒有受過教育的人那裡,或許會了解到有關艾努語的其他特徵。

綜上所述,與標準維吾爾語相比較,艾努語在音位、形態和句子結構等幾方面都沒有特殊之處,只是在辭彙上有差異,這是我們此次調查研究工作所得出的結論。但是,艾努語所特有的這種辭彙體系的形成問題尚未弄清,還需要進一步深入研究。

傳說

有兩種關於阿布達里人的傳說廣泛傳播於喀什與和田兩地的阿布達里人中。生活在疏勒縣謝依赫村的阿布達里人中流傳著這樣的傳說:距今一千年前,阿布達里人由賽義德·吾布里·帕塔里·哈孜率領,從達合比德遷到喀什噶爾,參加了阿里阿爾斯蘭汗發動的、針對和田異教徒的聖戰。在一次戰鬥中賽義德身負重傷,由其七戶親信護送他回喀什噶爾,中途被一大河所阻,一行人準備做木筏以渡河,不料賽義德病重而亡,其隨從只得就地埋葬了賽義德,因需守護墳地,一行人就此安家而居。當時,整個汗國忙於戰爭,無暇顧及這些人,他們不得不以乞討為生。後來此地逐漸遷來自前線退下的傷兵,人口逐年增多。這裡雖處河岸,但由於地勢較高,無法利用河水務農(汗艾里克鎮至今有古河道遺蹟)。此後汗王造渠引水至此,此地被命名為“帕亞尼阿普”(意為“河的下游”),此渠亦命名為“汗渠”,今日的汗艾里克(汗渠)就由此而來。賽義德的隨從每年做粥祭祀他的麻扎。後來許多維吾爾人遷到這裡從事林果業,但依舊保留了“帕亞尼阿普”的原名。隨著當地維吾爾人的增多,於是將維吾爾人聚居區命名為“大帕亞尼阿普”,賽義德後裔聚居區命名為“謝赫帕亞尼阿普”以示區別。“謝赫帕亞尼阿普”逐漸成為新的地名。

和田市肖爾巴克鄉合尼村的阿布達里人也有類似的傳說,這裡有一個麻扎,阿布達里人聚居在它的周圍。洛浦縣布亞鄉塔米格里村玉賽因·艾山老人有關其祖先的傳說與上述傳說稍有差異。據他講,在喀喇汗朝時期,汗王由於受到和田異教徒的進攻而向阿巴斯王朝求援,汗王得到以帕塔里·哈孜為首的三千多名志願者的援助。戰爭結束後,二千名志願軍返回,另一千人安居於此。他們雖是遜尼派穆斯林,但直到現在他們仍受周圍居民的排擠,理由是他們被認為是“不承認阿里的人”。 據玉賽因·艾山說,他曾見過《帕塔里·哈孜傳》一書,書中詳細記載了這一段歷史,他認為Tam eghil應該是Tamghil。就此還有一個傳說:阿布達里人的祖先遷到這裡後,一直生活在封閉狀態中,不平等的待遇使他們對統治者心懷不滿。在某個統治者時期(老人不願對筆者透露這個人的名字,但肯定他是一個穆斯林),阿布達里人起而反抗,遭到鎮壓,許多人被殺,輕者臉上刺字發配他鄉,被人們稱為“臉上有字之人”。因此阿布達里人遷到此村,這裡也被命名為“臉上刺字之地”,簡稱“塔米格里”。

至今民間有諺語云:塔米格里人話中有話。這也顯示了阿布達里人內部存在自己的語言。從以上的傳說中可以得出這樣的結論:1.喀什、和田地區的阿布達里人是喀喇汗朝時期遷入西域的,是為參加聖戰而來的;2.毫無疑問,他們的首領是帕塔里·哈孜,兩地的傳說都證明是同一個人率領他們而來;3.兩地的阿布達里人沒有引起執政者的重視,他們被驅趕至邊遠偏僻之地,生活在麻扎周圍。

謀生方式

割除男孩包皮,是大多數阿布達里男性謀生的手段。他們認為操持這一行業有兩個原因,一是先知穆罕默德的“遜奈提”,二是為了謀生。割除男孩包皮是穆斯林的標誌之一,一般在男孩5~7歲間。維吾爾男孩割除包皮一般由阿布達里人勝任,即使是在今天,雖然醫院外科可以承擔這一工作,但是在廣大農村地區依然依靠傳統的方法割除包皮。施行割除包皮手術的最佳時間是在春秋,和田地區的阿布達里人多選擇在每年的1-4月份,喀什地區的英吉沙、莎車、麥蓋提、葉城、澤普等縣亦如此,伽師、疏勒、疏附、岳普湖、巴楚等地的阿布達里人則選擇在秋季。阿布達里人在出外從事這一職業時,一般帶上7歲以上的兒子同行,言傳身教,以使他們掌握這一技能。

割除包皮的工具有土製剃鬚刀,專門用於割除包皮,常磨製以使它保持鋒利;竹叉,竹或蘆葦制,直徑1.5-2厘米,長15厘米,連線埠開叉,竹叉尾部繫上一段長20厘米的綿繩以聯結“烏克”(oq);“烏克”由杏木或紅柳木製成,長6厘米,其作用是竹叉連線埠開叉時插入,待夾住包皮後抽出;棉花,抓一把新彈制的棉花,用火燒,待棉花燒至一半時用碗罩住,外圍放土以防碗內棉煙外漏,這種棉花的作用是止血。

割除包皮的程式如下:要割除包皮的男孩在大小便後,男孩的叔叔或其他親友不得離開男孩左右,割禮師準備就緒後,口念“以仁慈的真主的名義”後割除包皮,用燒過的綿灰包住即完畢。在割除包皮前,先說一些安慰男孩的話,諸如“今年不割了,來年再割,今天我只是用這個竹子量一下”等,以消除男孩的緊張情緒。若男孩因緊張而哭,則將熟雞蛋放入小孩口中。熟練的割禮師一般在一二分鐘即完成手術。小孩的母親及其他婦女要迴避,因為她們聽到男孩的哭聲被認為是不吉利的。切割下來的包皮要藏在牆洞中。前來參加這個儀式的眾親友贈給男孩禮物,多送不等的錢物,主人則贈割禮師錢、衣服、布料等謝禮。若此手術成功,男孩一般在一星期後康復,一個月後家人為其舉行割禮以示慶祝。

行乞,也是阿布達里人的另一種傳統謀生方式,其淵源如今已無從考究。與其他行乞人不同的是,阿布達里人一般是季節性到外地行乞,時間是夏秋兩季(夏收、秋收以前),阿布達里人乘馬或馬車收“卡皮散”(當地維吾爾人在夏收、秋收之季,留10-15公斤的收成作為“卡皮散”施捨給阿布達里人。當地維吾爾農民認為Odiv>阿布達里人作為伊斯蘭教苦行僧,每年贈予他們“卡皮散”,有積德行善、保障來年豐收之意)。若“卡皮散”的量少了,則會引起阿布達里人的不滿,所以當地人諷刺地說,留給阿布達里人的“卡皮散”,他們還會問你的秤是否準確。阿布達里人在收“卡皮散”的同時,隨身攜帶梳子、針線等小商品,在廣大農牧區兜售。在民間廣泛流傳著“不會行乞的阿布達里人是個沒有手藝之人”的說法,如他沒有這種“手藝” 就根本娶不上老婆。阿布達里人去外地行乞有固定的落腳點,這些落腳點一般8-10年輪換一次,有些則固定不變。所有的阿布達里男子都必須從事行乞。隨著社會的發展,阿布達里人中的國家工作人員已丟棄了這一職業。

售賣草藥是阿布達里人的另一種職業,行醫也包括其中。通過把脈為病人配製各種草藥,這是根據病人的“氣質”而定。售賣草藥是阿布達里人在行乞之外的時間中所從事的職業之一,在男子出外行乞時由女人代替他們售賣草藥。在男子季節性行乞期間,他們會帶上各種蔬菜種子賣給當地的維吾爾農民,這些種子是他們從別處批發而來的。這個職業對有些家庭來說由來已久,以至於這些家庭以此為綽號,如賽買提吾魯克(種子)、賽義提吾魯克(種子)等,其子女亦如此。

風俗習慣

“怪地不怪天”是阿布達里人的人生哲學。在長達數個世紀的封閉生存狀態下,又受到周鄰的排擠,阿布達里人形成了自己獨特的生活習慣和生活方式。最典型的表現形式是他們對生活充滿信心,鄉土觀念淡薄,認為生命的珍貴超越鄉土觀念,忌諱自殺。若對居地不滿,阿布達里人就在門前埋下高粱桿或以駱駝刺圍成柵欄,隨即棄鄉而去,也有部分阿布達里人返回故里。他們的部落觀念很強,季節性出外謀生,他們中的長老對外保密,凝聚力很強,長老掌控一切,厭煩束縛。一旦有外人進入他們的聚落,阿布達里人就會迅速躲藏起來。所以此類聚落,村長必須是阿布達里人,否則就無法開展工作。

阿布達里人比較服從長老的意願,大小事宜都請教長老,婚喪嫁娶、出門遠行以及與陌生人的關係交涉等,必須徵得長老同意;得罪長老,將遭眾人譴責;與外人交往注意保密,不徵得長老同意不能與外人通報情況;忌揭短,對人格尊嚴集體維護,尤其是對污衊阿布達里人的言行公開集體抗議;不善耕作,也不喜歡這個行業;鄰里相助之風盛行;對外人不管不問,若陌生人到帕依那普,阿布達里人在不明其來意之前漠視對方,小孩們驚訝地對陌生人說:“哎!奇克來!”(wai qirkey,意為“你這個傻瓜,來此何乾?”)

飲食習慣方面,阿布達里人與當地維吾爾人無差異,和田阿布達里人特別喜歡吃羊雜碎,當地有諺云:塔米格里人不看肉架的肉而看羊皮里的雜碎。據他們解釋,這是由於過去阿布達里人貧困吃不起羊肉而以雜碎替代補充營養,況且他們遊動的職業也需要好的身體,他們認為雜碎是補充其營養的理想食品,進餐時忌諱男女同餐,女人迴避至廚房用餐。食品種類與當地人沒有區別。

阿布達里人的婚禮習俗獨特,不與當地人通婚,理由是女兒嫁到別處,不論幸福與否,當地人的某些語言會傷害她們的感情。例如,當地人在驅趕諸如雞、貓、狗時會有意無意地說:去,你這個要飯的雞(貓、狗)!諸如此類的口頭禪,會使這個女孩認為這是在罵她(因為當地人蔑稱阿布達里人是乞丐),由此家庭糾紛增多。本人認為這只是問題的一面,主要的考慮可能是保持群體血統的純潔性。

從前,阿布達里人男女結婚前必須由長老為女孩把脈,以確定她是否忠貞或婚後能否生育,若確定她不夠忠貞或無生育的能力,那將是奇恥大辱。他們的生育觀念很強。

阿布達里人的訂親習慣也與當地人有所不同,不論女方經濟狀況如何,媒人只帶四個饢的彩禮。婚禮當天,接受完客人的禮物方開始宴席,接親時不會讓新娘從火上躍過。新婚當晚,女方五六個婦女去新房,但新娘的嫂子不會留下來,她會和前來的婦女們一道回去。不與外地人通婚,但不包括外地的阿布達里人。

阿布達里人的喪葬習俗是按照伊斯蘭傳統進行的。與當地人不同的是,和田的阿布達里人在按照伊斯蘭教規清洗完屍體後,男子由其父親、女子由其母親再察看一遍屍體後方可下葬,一個月之內陌生男子不得入此屋。

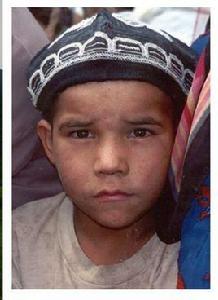

阿布達里人在服飾方面有自己的特色。男子多著長“切克曼”(袷袢或短大衣),出外打工謀生時,喜戴“庫拉”(高帽)、撒里瓦吐瑪克(長毛皮帽子),穿條紋狀“切克曼”(袷袢),衣料為特製土布,撒里瓦吐瑪克帽檐較其他帽檐寬。女著長裙,外穿大衣,戴長花頭巾。過去男子喜留長髮、多須,年青人亦如此,現情況已經有所改變。隨著時代變化,其服飾亦開始與時俱進,年青人中也開始流行現代服飾。