鐘體

鐘體鍾繇三國魏書家,字元常。穎川長社(今河南長葛)人。或作許昌人。歷官侍中尚書僕射,封亭東武侯。魏初任相,明帝時遷太太傅,世稱“鐘太傅”,卒謚成侯。書學曹喜、劉德升、蔡邕。其正楷書法獨步當時,自言精思學書三十年。所作秀美典雅,幽深無際。

他所處的正是隸楷錯變的時代,正如元袁裒《總論書家》所謂:“漢魏以降,書雖不同,大抵皆有分隸餘風,故其體質高古。”因此在他的真書中也帶有濃厚的隸意。他的小楷體勢微扁,行間茂密,點畫厚重,筆法清勁,醇古簡靜,富有一種自然質樸的意味。唐朝張懷瓘《書斷》評曰:“真書古雅,道合神明,則元常第一。”又云:“元常真書絕妙,乃過於師,剛柔備焉。點畫之間,多有異趣,可謂幽深無際,古雅有餘,秦漢以來一人而已。”鍾繇在書法上是下過苦功的,嘗自稱:“吾精思書學三十年,坐與入語,以指就座邊數步之地書之,臥則書於寢具,具為之穿。”可見其矢志專一的學習態度。有一次,他在當時一個著名書家韋誕家中看見一篇蔡邕論筆法的文章,苦求不得,至於捶胸吐血,曹操即以五靈丹救之。及誕死後,繇陰發其冢,始得之,書遂大進,可見他對藝術的執著追求。

其傳世書作真跡已無存。《書法正傳》云:“鍾繇書法,高古純樸,超妙入神。”。宋以來法帖中所刻《宣示表》、《賀捷表》、《薦季直表》、《力命表》、《墓田帖》等,都出於後人臨摹。唐張懷瓘《書斷》稱他:“真書絕妙,乃過於師,剛柔備焉。點畫之間,多有異趣,可謂幽深無際,古雅有餘,泰漢以來,一人而已。”

宣示表

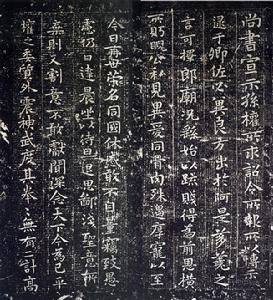

《宣示表》 故宮博物院藏 梁武帝蕭衍譽道“勢巧形密,勝於自運”。筆法質樸渾厚,雍容自然。 相傳王導東渡時將此表縫入衣帶攜走,後來傳給逸少,逸少又將之傳給王修,王修便帶著它入土為安,從此不見天日。

現在所能見到的《宣示表》只有刻本,一般論者部認為是根據王羲之臨本摹刻,始見於宋《淳化閣帖》,共 18行。後世閣帖、單本多有翻刻,應以宋刻宋拓本為佳。此帖較鍾繇其他作品,無論在筆法或結體上,都更顯出一種較為成熟的楷書體態和氣息,點畫遒勁而顯朴茂,字型寬博而多扁方,充分表現了魏晉時代正走向成熟的楷書的藝術特徵。此帖風格直接影響了二王小楷面貌的形成 (從《黃庭經》、《樂毅論》,《洛神賦十三行》等就可看出),進而影響到元、明、清三代的小楷創作,如趙孟趙孟頫、文徵明、王寵、黃道周等。更具歷史意義的是,此帖所具備的點畫法則、結體規律等影響和促進了楷書高峰——唐楷的到來。因此,鍾繇《宣示表》可以說是楷書藝術的鼻祖。

日本宇野雪村氏藏宋拓本

鍾繇書於魏黃初二年(221),楷書,書時鐘繇已七十高齡。此表內容為推薦舊臣關內侯季直的表奏。原墨跡本傳於1860年英法聯軍焚掠圓明園時為一英兵所劫。後輾轉落入一收藏家手中,又被小偷竊去埋入地下,挖出時已腐爛。明代刻入《真賞齋帖》,清代刻入《三希堂》,列諸篇之首。

此帖或為唐人根據原本所摹,或為偽托,但應屬“偽好物”。由於它具有鍾書的基本特徵和很高的藝術價值,故得到書界的重視和高度評價。如陸行直說:“繇《薦季直表》高古純樸,超妙入神,無晉唐插花美女之態。”王世貞認為,在此帖顯世之後,“天下之學鍾者,不再知有《淳化閣》”(指《淳化閣》所載鍾繇諸刻帖)。此帖筆畫、結字都極其自然,章法錯落。梁武帝等所說“雲鶴游天”,“群鴻戲海”以及“行間茂密”等於此帖表現最為鮮明。鍾繇所創造的“鐘體”,同王羲之的“王體”是我國書法史上兩個歷久不衰的藝術典型,影響極其深遠。

宋拓還示表 傳為王羲之臨鍾繇書 北京故宮博物院藏

賀捷表

賀捷表 郁岡齋帖本

又名《戎路表》、《戎輅表》,東漢建安二十四年(219)鍾繇六十八歲時寫。內容為得知蜀將關羽被殺的喜訊時寫的賀捷表奏.此系最能代表鍾書面貌的一帖。《宣和書譜》說:“楷法今之正書也,鍾繇《賀克捷表》備盡法度,為正書之祖。”

鍾繇的書法,是較可靠的傳世文人書中最早的作品。看此帖,其字尚未脫盡隸書筆意,但已屬楷體。今人徐邦達先生認為,此帖的體即羊欣在《采古來能書人名》中所提到的“八分楷法”。此帖“獲”字的末筆,“舍”字的第一、二筆等,隸字的特點都還十分明顯。鍾繇的字以書寫自然,風格古樸,以及章法結字的茂密幽深著稱。這些,在此帖中都可約略見到。

墓田丙舍帖

《墓田丙舍帖》單刻帖,又名《丙舍帖》、《墓田貼》,鍾繇書。宋米芾《書史》謂右軍(王羲之)暮年所書。今刻入匯帖者,均稱王羲之臨、鍾繇書,小楷六行,共七十字。其用筆嫻熟。兼含行意。元趙孟兆頁《蘭亭十三跋》謂其與《蘭亭帖》絕相似,明時刻入《墨池堂》、《快雪堂》等,刊入日本《書道全集》(三),上海藝苑真賞社有影印本。

《墓田丙舍帖》歷代視為鍾書法帖。其用筆嫻雅,字型風流,不乏古意,點畫生動流轉,饒有天趣,乃善書之絕妙。王之學鍾,實為善學,失其拙厚樸質之意,得其精密秀逸之姿,乃古質今妍,馳驚沿革,成千古之書聖。細讀此帖,用筆溫潤,結體勁健,正是王羲之創造性地臨摹鍾書所造成的新作,成為歷代書愛者取法貴上的正書法帖。

力命表

鍾繇,字元常,潁川長社(今河南長葛)人,生於東漢桓帝元嘉元年(151年),卒於魏明帝太和四年(230年)。

鍾繇出身於東漢望族,祖先數世均以德行著稱。曾祖父鍾皓“溫良篤慎,博學詩律,教授門生千有餘人”(《三國志·魏書·鍾繇傳》引《先賢行狀》),祖父鍾迪因party錮之禍而終身沒有做官。父親早亡,由叔父鍾瑜撫養成人。

傳說鍾繇小時長相不凡,聰明過人,他曾經與其叔父鍾瑜一起去洛陽,途中遇到一個相面者,相面者看到鍾繇相貌,便對鍾瑜說:“此童有貴相,然當厄於水,努力慎之”(這個孩子面相富貴,但是將有一個被水淹的厄遠,請小心行走)。結果,走了不到十里路,在過橋時,鍾繇所騎馬匹突然驚慌,鍾繇被掀翻到水裡,差點被水淹死。鍾瑜看到算命先生的話應驗了,感到鍾繇將來一定會有出息,便加倍悉心培養,鍾繇也不負厚望,刻苦用功,結果長大以後便先被當時潁川太守陰修舉薦為孝廉,做了尚書郎,並在陽陵(今陝西高陵)任縣令,後因病去職。鍾繇還在宮中任過廷尉正及黃門侍郎,成為皇帝身邊侍從官,董卓之亂時,鍾繇隨曹操平亂,獻計獻策,深得曹操重用。當董卓挾持獻帝劉協時,鍾繇又與尚書郎韓斌一起商議,救獻帝出長安,因鍾繇屢立奇功,被拜為御史中丞,又遷侍中、尚書僕射,並被封為東武亭侯。鍾繇對曹操統一北方起了重要作用,當馬騰、韓遂諸將恃強居於關中時,曹操便命鍾繇以侍中守司隸校尉之職持節監督,終於說服馬騰、韓遂諸將。官渡之戰時,袁紹與曹操相持不下,鍾繇及時送一千餘匹馬給曹軍,為曹操大破袁軍立下汗馬功勞,因此,曹操寫信給鍾繇說:“得所送馬,甚應其急,關右平定,朝廷無西顧之憂,足下之勛也。昔蕭何鎮守關中,足食成軍,亦適當爾。”對鍾繇之功勞予以彰揚。

後來匈奴單于在平陽發動戰爭,鍾繇又率軍抗敵;不久,袁尚舊部河東太守郭援陳兵河東,氣焰囂張。鍾繇部下欲躲避而去,鍾繇說:“袁紹正當強盛之時,郭援來關中暗中與袁紹互通情報,郭援之所以沒有立即公開與袁紹聯合起來,是擔心我們的威名,如果不理他們而躲避起來,那么就會讓他們感到我們怕他們。這裡的百姓都仇恨郭援之兵,縱然我們躲開了,這些百姓能全部躲得了嗎?這就是我們沒有打仗而先失敗了。況且,郭援剛愎自用,頭腦簡單,一定認為我軍很好對付。如果他們渡過汾水安營紮寨,在他們未渡河之前就攻擊他們,我們可大獲全勝。”這時,馬騰又派遣兒子馬超帶領精兵追擊郭援。果然不出所料,郭援不經認真考慮,便欲渡過汾水,眾將阻止他,他根本聽不進去。當郭援兵還未渡過一半河水時,鍾繇率軍猛然攻擊,郭援大敗。鍾繇趁機殺了郭援,並同時降服了單于。之後,鍾繇又連續打敗了河東衛固的叛亂及邊境地區張晟、張琰、高幹等敵寇的騷擾。立下了赫赫戰功。

鍾繇曾在洛陽為宮,當時皇帝下詔征河東太守王邑入京,而邑認為天下尚未平定,不願應徵,百姓亦因王邑政績卓著而不想讓王邑走,於是王邑屬下官吏郡掾衛固、中郎將范先等分別去找鍾繇,要求留下王邑。但皇帝詔書已下,而且新任命的河東太守杜畿此時已來到河東。因此鍾繇未答應衛固、范先等人的要求,反而按皇上之意要求王邑儘快交付印綬。王邑一氣之下,自己拿著印綬逕自從河東來到許昌交給皇帝,鍾繇看到事已至此,認為自己失去了職責,沒把事情辦好,於是上書自劾請罪。

但獻帝並未聽從鍾繇自劾的意見。由此可見,鍾繇作為封建官吏,能夠嚴格要求自己,有功受賞,有過自罰,這種精神、品德足以為後人效仿學習。

獻帝從長安遷到洛陽,鍾繇又官徒關中,經過幾年努力,鍾繇使荒涼的地區變得民實殷富,為後來曹操征伐關中各地打下了物質基礎,鍾繇因此功又被任命為前軍師。公元220年魏國建立,曹丕任命鍾繇為大理寺卿,後升為相國,廷尉,進封為崇高鄉侯。鏇又遷職太尉,改封平陽鄉侯。深得曹丕重用,曹丕曾對左右大臣稱讚鍾繇及司徒華歆、司空王朗說:“此三公者,乃一代之偉人也,後世殆難繼矣!”公元227年曹丕死,其子曹睿即位,封鍾繇為定陵侯,增其食邑人口達到一千八百戶,並遷為太傅。可見曹氏對鍾繇極為重視。鍾繇晚年因膝關節疾病,朝拜皇帝甚為不便,明帝曹睿便讓鍾繇入朝時免去拜禮。由此還首開凡三公有病皆可不拜之先例。

鍾繇因其德高望重,功勳卓越,與曹魏皇室關係極為密切。曹丕早在做太子時,隨曹操到孟津征戰,聽說鍾繇藏有一塊玉玦,便想得到它,但又難於啟齒,便密令別人轉為傳意,鍾繇聽說後,馬上送給了曹丕。曹丕感動之餘,寫了著名的《與鍾大理書》以示謝意。鍾繇也寫了回信表達內心隱情,二人關係極為友善。

文帝曹丕還曾賜給鍾繇“五熟釜”(一種器皿),而且親自作鉻文曰:“於赫有魏,作漢藩輔。厥相惟鍾,實於心膂。靖恭夙夜,匪遑安處。百僚師師,楷茲度矩。”

鍾繇對國家大事倍加關心,當他看到戰爭使人口驟減後,便給曹操提議減死刑為肉刑,目的是既懲罰罪犯,又可以推動人口的增長。但沒有被朝廷通過。原因是“非悅民之道”。到了文帝時,鍾繇再次提及,但還未議審便遇到戰事,於是只好作罷。曹睿即位,鍾繇第三次上書,闡述恢復肉刑之必要,但最終被以司徒王朗為代表的反對者推翻,明帝曹睿也以吳蜀未平為由而擱置一旁,不復處理。肉刑是一種殘酷的刑法,曹魏以前已不復使用,鍾繇因要推動人口數量的增加而主張恢復肉刑,但畢竟它已失去了存在的歷史土壤,最終沒有得以實施。

鍾繇晚年經常數曰不朝,有人問他為什麼,他說:“常有好婦來,美麗非凡。”人們告訴他,這是個妖怪,你要把她殺了。後來,這個婦人又來找鍾繇,不敢向前,站在門外。鍾繇問她為什麼不進來,婦人說:“您想殺死我。”鍾繇說:“沒有的事”,說完殷勤邀請,於是婦人便進到他的屋中。鍾繇想把她殺了,但是感到殺死她十分遺憾,而且又下不了手。但最終仍砍傷了她的大腿,婦人立即跑了出來,用衣中棉絮擦血,血流滿路。第二天鍾繇讓人去沿著血跡尋找,結果找到一座大墳墓中,棺中有一個漂亮的婦人,外表容貌身體如活人一樣,穿著白綢衣衫,坎肩上繡有花紋,左大腿受了傷,婦人用坎肩中之棉絮擦腿上的鮮血。

這個故事當然純粹是“小說家言”。

鍾繇死於魏明帝曹睿太和四年(230年),死時明帝穿孝衣憑弔,並謚之為成候,下詔贊其“功高德茂。”

鍾繇不但在政治上,軍事上取得重要成就,而且,更重要的是其書法成就經常被人稱頌,在中國書法史上占有相當重要的地位。

據唐代張彥遠《法書要錄·筆法傳授人名》說:

蔡邕受於神人,而傳與崔瑗及女文姬,文姬傳之鐘繇,鍾繇傳之衛夫人,衛夫人傳之王羲之,王羲之傳之王獻之。

可見,鍾繇是蔡邕書法的第二代傳人。其實,鍾繇的書法藝術之所以取得巨大藝術成就,並不限於一家之學。宋代陳思《書苑菁華·秦漢魏四朝用筆法》就記述了鍾繇的書法成功經過,說他少年時就跟隨一個叫劉勝的人學習過三年書法,後來又學習曹喜、劉德升等人的書法。因此,鍾繇與任何有成就的學者一樣,都是集前人之大成,刻苦用功,努力學習的結果。

鍾繇在學習書法藝術時極為用功,有時甚至達到入迷的程度。據西晉虞喜《志林》一書載,鍾繇曾發現韋誕座位上有蔡邕的練筆秘訣,便求韋誕借閱給他,但因書太珍貴,韋誕沒有給他,雖經苦求,韋誕仍然是不答應借給他。於是鍾繇忽然情急失態,捶胸頓足,以拳自擊胸口,傷痕累累,這樣大鬧三曰,終於昏蹶而奄奄一息,曹操馬上命人急救,鍾繇才太難不死,漸漸復甦。儘管如此,韋誕仍鐵心一塊,不理不睬,鍾繇無奈,時常為此事而傷透腦筋。直到韋誕死後,鍾繇才派人掘其墓而得其書,從此書法進步迅猛。這件事也是小說家們的虛構,韋誕比鍾繇還晚死二十餘年,鍾繇怎么能去盜韋誕的摹呢?而且,鍾繇身為皇朝重臣,怎肯如此失禮?不過我們從中可以看到鍾繇為書法的提高確實作了不懈的努力。

另據《書苑菁華》記載,鍾繇臨死時把兒子鍾會叫到身邊,交給他一部書法秘術,而且把自己刻苦用功的故事告訴鍾會。他說,自己一生有三十餘年時間集中精力學習書法,主要從蔡邕的書法技巧中掌握了寫字要領。在學習過程中,不分白天黑夜,不論場合地點,有空就寫,有機會就練。與人坐在一起談天,就在周圍地上練習。晚上休息,就以被子作紙張,結果時間長了被子劃了個大窟窿。見到花草樹木,蟲魚鳥獸等自然景物,就會與筆法聯繫起來,有時去廁所中,竟忘記了回來。這說明了鍾繇的書法藝術確實是自己勤學苦練的結果。在苦練的同時,鍾繇還十分注意向同時代人學習,如經常與曹操、邯鄲淳、韋誕、孫子荊、關枇杷等人討論用筆方法問題。

鍾繇不但自我要求嚴格,對於弟子門生也同樣以嚴要求。據說鍾繇的弟子宋翼學書認真,但成效不大,鍾繇當面怒斥,結果宋翼三年不敢面見老師。最後宋翼終於學有所成,名振一時。對於兒子鍾會,鍾繇也常常苦口婆心,百般勸誡,鍾會最後也取得了巨大成就,鍾繇、鍾會父子被人們稱為“大小鍾”。

鍾繇的書體主要是楷書、隸書和行書,南朝劉宋時人羊欣《采古未能書人名》說:“鐘有三體,一曰銘石之書,最妙者也;二曰章程書,傳秘書教國小者也;三曰行押書,相聞者也。”所謂“銘石書”,即指正楷,“章程書”即隸書(八分書),“行押書”指行書。鍾繇書法真跡到東晉時已亡佚,人們今天所見到的要么為臨摹本,要么系偽書。一般地認為有“五表”、“六帖”、“三碑”。

“五表”指《宣示表》、《薦季直表》、《賀捷表》(又叫《戎路表》)、《調元表》、《力命表》。這是現存鍾繇書法藝術性最高的作品,但都不是鍾繇的真跡。褚遂良《晉右軍王羲之書目》說,《宣示表》是唐代所傳王羲之臨本。因王羲之亦為書法大家,所以他臨摹鍾繇的真跡非常成功,從中可以看到鍾繇書法的情況。《宣示表》真跡據王羲之曾孫王僧虔《書錄》說:

太傅《宣示》墨跡,為丞相始興(王導)寶愛,喪亂狼狽,猶以此表置衣帶。過江後,在右軍處,右軍借王修,修死,其母以其子平生所愛納諸棺中,遂不傳。所傳者乃右軍臨本。

《調元》、《力命》、《賀捷》三表,也是後人臨本,但成就亦較高。《薦季直表》可信性最強,在唐宋時期由宮中收藏,周圍印有唐太宗李世民“貞觀”玉璽,宋徽宗趙佶“宣和”、宋高宗趙構“紹興”,以及清乾隆“乾隆真賞”等御印,說明它曾經由以上各帝御覽。後幾經輾轉,毀於民國十三年(1924年),今僅存其影印件。

《薦季直表》藝術成就很高,元代陸行直讚美此表“高古純樸,超妙入神,無晉、唐插花美女之態”,為“無上太古法書,天下第一妙跡”。

“六帖”指《墓田丙台》(簡稱《丙舍帖》)、《昨疏還示帖》(簡稱《還示帖》)、《白騎帖》、《常患帖》、《雪寒帖》、《長風帖》(其後半部分又名《安厝帖》)。“六帖”全部為臨本,《丙舍帖》、《還示帖》,成就較高,也較接近鐘體,是上乘之作。至於《白騎帖》等四種則經多人輾轉臨摹,巳遠離鐘體。

“三碑”是《漢乙瑛置百石率史碑》(簡稱《乙瑛碑》)、《魏上尊號碑》、《受禪碑》,這些全為刻本,是否鍾繇所作已無從考證。《乙瑛碑》有宋人張稚圭石刻記云:“後漢鐘太尉書”,但此碑立於東漢永興元年(153年),此時鐘繇只有3歲,顯然是誤傳。

鍾繇的書法古樸、典雅,字型大小相間,整體布局嚴謹、縝密,歷代評論成就極高。梁武帝撰寫了《觀鍾繇書法十二意》,稱讚鍾繇書法“巧趣精細,殆同機神”。庚肩吾將鍾繇的書法列為“上品之上”,說“鍾天然第一,工夫次之,妙盡許昌之碑,窮極鄴下之牘”。張懷瓘更將鍾書列為“神品”。此外,明岑宗旦、清劉熙載等都給以極高評價。

作為書法家,鍾繇對書法的看法也對後世產生了重大影響,其書論較零碎,散見於後世文集中。劉熙載《藝概·書概》云:“鍾繇書法曰:‘筆跡者,界也,流美者,人也。’”《書苑菁華·秦漢魏四朝用筆法》也記載有鍾繇大致相同的話說:“用筆者天也,流美者地也,非凡庸所知。”以天地、天人來論述書法藝術,指書法藝術中存在的自然之氣,把對自然奧妙的領悟運用於書法創作中,可以達到出神入化、賦造化之靈於筆端的境界。正因這種創造與太自然之鐘靈毓秀氣脈相通,故謂“非凡庸所知”。實際上,這種看法主要指書體的自然流麗,平淡真淳,多天工而少人為。以自然狀書勢,在書法藝術中追求自然美,是中國書法史上的重要美學範疇。

衛恆《四體書勢·隸勢》載鍾繇語曰:“鳥跡之變,乃惟左隸,(益蜀)彼煩文,從此簡易。煥若星辰,郁勞雲市”,此語見於《初學記》,內容主要談隸書的演變及其筆法。

張彥遠《法書要錄》收有梁武帝蕭衍《觀鍾繇書法十二意》,所謂十二意指平、直、均、密、鋒、力、輕、決、補、損、巧、稱。主要也是指用筆方法、間架結構等。

鍾繇在中國書法史上影響很大,歷來都認為他是中國書史之祖。他在書法史上首定楷書,對漢字的發展有重要貢獻。陶宗儀《書史會要》云:“鐘王變體,始有古隸、今隸之分,夫以古法為隸,今法為楷可也。”鍾繇之後,許多書法家競相學習鐘體,如王羲之父子就有多種鐘體臨本。後張昶、懷素、顏真卿、黃庭堅等在書體創作上都從各方面吸收了鐘體之長、鍾論之要。

總之,鍾繇在中國書法史上占有相當重要的地位,對於漢字書法的創立、發展、流變都有重要作用。