簡介

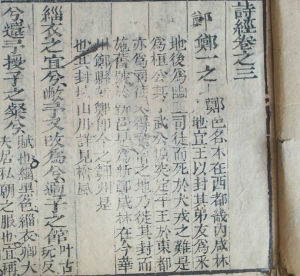

古版《詩經》

古版《詩經》朝歌淵源

春秋時,朝歌曾是衛國都城,鄭、衛兩國保存了豐富的民間音樂。《詩經·國風》凡160篇,鄭風、衛風合為31篇,約占五分之一。各國“風”詩,多是短小歌謠,“鄭風”、“衛風”中卻有一些大段的分節歌,可以想見其音樂結構的繁複變化。主要內容

鄭衛之音

鄭衛之音爭論焦點

“鄭聲淫”一般認為是鄭國音樂淫穢的意思,用音樂審查術語來說,就是“黃色歌曲”。此說出自中國的大聖人孔子之口:“放鄭聲,遠佞人;鄭聲淫,佞人殆。”這段“孔子曰”見於出於《論語·衛靈公第十五》(卷八),言下之意,聽些鄭國的黃色歌曲,好人也會變壞。孔子最青睞的弟子顏淵向他請教治國之道,作為老師的孔子遂說了這番話。雖然孔子僅是拿“鄭聲”來比喻治國之道,但卻被儒學界認為是孔子斥責非正統音樂、詩哥的行為,由此引發了中國歷史上最早一起“黃色歌曲”之爭。

好聽的民歌,會被孔子評判為“黃色歌曲”,這與不同聽眾所處的政治地位和價值觀有直接關係。孔子站在維護正統的立場上,當然要鼓吹《韶樂》、《舞樂》這些主鏇律,將之與政治意識形態掛鈎,以提醒統治者重視。這與上層要求民眾要求健康、高雅的文化消費觀是一樣的。

“鄭衛之音”很受歡迎,卻被評判為“黃色歌曲”,問題根源並不在音樂的本身和歌詞的內容,而在詩歌誕生地,在政治意識形態。

批判原因

鄭衛之音

鄭衛之音1、內容涉及男女之情和反抗之情。“鄭衛之音”中絕大部分是描寫與愛情有關的內容,大量作品表現了勞動人民對愛情的大膽追求,他們突破了禮教的束縛,與傳統雅樂相對立,因此受到統治階級的強烈反對。另外,“鄭聲”中有些關於反抗內容的作品,如《鴇羽》、《黃鳥》、《伐檀》等,它們有諷刺、控訴、哀嘆、抗議等內容,從不同角度唱出了人民的心聲,表達了被壓迫者的憤怒之情,統治者當然不能容忍這些“叛逆”之詞,稱其為“淫樂”、“亡國之音”也就不足為奇了。

2、表演上違背雅樂的道德準則。子夏說:“今夫新樂,進俯退俯,奸聲以淫,溺而不止,及優侏儒,猱雜子女,不知父子。樂終不可以語,不可以道古:此新樂之發也。”由此可見“鄭衛之音”的音樂形態較之前而言多有繁聲促節,多有哀思之音,音調高亢激越,表演男女錯雜,因此“鄭衛之音”違背了西周禮樂制度尊卑之別,違背了儒家思想的“中庸”之道和孔子“樂而不淫、哀而不傷”的音樂美學思想,因此被孔子認為是過分放縱的音樂,是與和平中正之聲相對立的不合乎禮的音樂,進而提出“惡紫之奪朱也,惡鄭聲之亂雅樂也。”

3、關乎國家存亡的教訓。據文獻記載,上古至先秦的音樂主流是雅正之樂,其樂乃是祀神敬天、昭功立德、化民勤民之樂。這種雅正之樂保證了天下的太平、民生的愉悅,一旦違背樂之道德立場,就會導致國亡民戮的結局。《呂氏春秋》所載,夏桀、殷紂之亡,宋、齊、楚之衰,皆是由於在“樂”上放縱失控,一味的追求感官的刺激,“夏桀、殷紂作為侈樂,大鼓、鍾、磬、管、簫之音,以鉅為美,以眾為觀;俶詭殊瑰,耳所未嘗聞,目所未嘗見,務以相過,不用度量。宋之衰也,作為千鍾;齊之衰也,作為大呂;楚之衰也,作為巫音。”