簡介

達蓬山

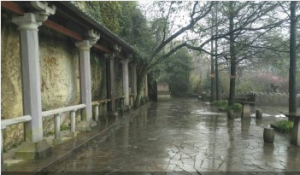

達蓬山佛跡洞位於達蓬山磨坊崗南部,洞口朝西南。洞深10米,寬5米,洞南壁下部留有一隻碩大的天然左足跡,此足跡與普陀山“觀音跳”的右足跡有異曲同工之妙。相傳唐天寶元年,僧達慧在洞中結廬修行時發現此足跡,以為佛跡,遂稱之為“佛跡洞”。

歷史

摩崖題刻始於南宋,終於清初。1645年,明末清初的思想家黃宗羲游佛跡洞後,曾作《海賦詩》二首:其一,“傴僂入古洞,天光忽天霽。危石削雙門,蹠痕粲五指。渾然太古中,豈是開元始”;其二,“剝蘚見題名,情親異代魂。隆興錢集錦,淳熙唐仲溫。攀蘿復穿石,勝跡今尚存”。

組成

達蓬山摩崖石刻

達蓬山摩崖石刻佛跡洞摩崖題刻位於達蓬山磨坊崗南側佛跡洞東壁,共三則,189字,宋隆興二年武林錢竽、錦屏陳邦彥,淳熙九年縣宰唐仲溫,清康熙丙子年賜進士翰林院修撰秦宗游題刻。石刻筆法清勁,氣韻流暢,充分展示了古人書法藝術的風采。相傳,“佛跡”為唐代僧人達慧在洞中結廬修行時發現,故名。明末清初思想家黃宗羲也曾至佛跡洞探訪。

秦渡庵畫像石刻位於佛跡洞東南側百米遠的崖壁上。石刻朝東,縱高1.2米,橫寬3.5米,由方形神龕及左右文字、石刻畫像組成,畫像有人物、波濤、航船、神獸等,刻畫雄渾古樸,經專家認定為元代所刻。崖壁東端有一獨立山岩,依其自然形狀,雕成獅子造型,與畫像石刻渾然一體。

摩崖題刻

佛跡洞東壁刊摩崖題刻三則

佛跡洞東壁刊摩崖題刻三則第一則題刻文:“巍巍達蓬,跨海之東,古留佛跡,今逢慧公。自來十載,苦志潛蹤,達摩面壁,仿佛宇風。乃辟石洞,乃肇大雄,梵音振起,海音聿通。指揮花落,入定雲封,佛跡維異,師行維崇。余聆其鐸,語語透宗,虎溪相過,敢附陶翁。游佛跡洞謁慧初大師,率筆志之。賜進士翰林院修撰秦宗游題。康熙丙子年仲冬。”

第二則題刻文:“武林錢竽、錦屏陳邦彥皆奉親來瞻佛跡。隆興二年二月廿四日。”

第三則題刻文:“縣宰唐仲溫,攜家來禮古佛足跡,訪禪師遺趾,捫蘿穿石,小休洞口,東眺滄海,真勝游也。子士賢,孫祺孫侍行。時淳熙九季,清明前一日。”

畫像石刻

達蓬山摩崖石刻

達蓬山摩崖石刻“比丘聖靈塔”刻聯左邊有畫像石刻三組:左上方為騎鹿老翁;右為鯉魚躍水及一艘在洶湧波濤中行進的大船;下方刻一組人馬過一高大拱橋。

“康熙庚子春”刻聯右邊有畫像石刻五組:青龍、白虎、朱雀、玄武及一幅人牽犟驢過橋圖。

整個畫像石刻渾然一體,根據其總體布局,人們把石刻想像為“仙翁指路”、“飛越龍門”、“攀登天橋”及“四神護佑”。

歷史價值

達蓬山摩崖石刻

達蓬山摩崖石刻1986年8月4日,慈谿縣人民政府公布達蓬山摩崖石刻為縣級文物保護單位,

2011年1月晉升為浙江省文物保護單位。現石刻除小部分風化外,保存較好。

目前為雅戈爾集團投資建設的徐福文化園中的重要景點。