基本解釋

(1) [interlude]∶戲劇的幕間表演或娛樂。

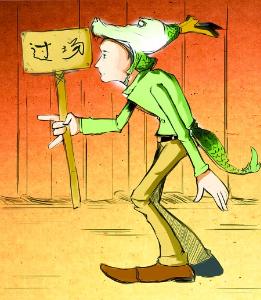

(2) [cross the stage]∶戲曲中角色上場後,不多停留,穿過舞台從另一側下場;泛指辦事走形式,不講內容。

組織生活會要認真開,不能走過場。

詳細解釋

1. 戲曲中角色上場後,不多停留,就穿過舞台從另一側下場。川劇《五台會兄》:“ 德 :開門哪![闖門進,仆倒地上,老僧扶起, 楊延德 嘔吐過場。]”

2. 了結。

《負曝閒談》第十八回:“凡事總得有個過場。自古道:殺人抵命,欠債還錢。”《官場現形記》第四五回:“ 周小驢子 聽了他這一番話,又見他不肯收那四塊,知道事情不得過場,於是從袋裡又挖出兩塊洋錢。”

3. 虛套;敷衍場面。

李劼人 《死水微瀾》第二部分十一:“我早跟你說過,要零賣就正大光明地零賣;不要跟老子做這些過場。” 趙樹理 《實幹家潘永福》:“現在輪到了送他自己,他想免一免這套過場。”

4. 花樣;辦法。

巴金 《秋》十七:“ 琴 伸手在 淑華 的頭上敲了一下,責備似地說:‘唯有你這個三丫頭過場多。’” 柳青 《創業史》第二部第十二章:“書記沒有一點點官架子,幫我掰了一早玉米粒兒。硬叫我給他細說俺老三輩子餵養牲口的過場。”

含義詮釋

過場

過場在17、18世紀,過門短曲利托奈洛作為歌聲的延續和為演員提供動作的時間而鑲嵌在詠嘆調中。早在14世紀義大利牧歌中ritomello被安排於結束部分。17世紀早期義大利歌劇例如在蒙泰威爾第的《奧菲歐》中它作為序幕前四次反覆的四小節器樂演奏。此後直至18世紀,ritor nello通常作為詠嘆調分曲的前奏、間奏和尾奏。當然,利托奈洛有時也可以比歌者實際的歌唱有更多的動作,例如從舞台的一端走到另一端時,因而篇幅會超過詠嘆調。以後,更出現一個沒有主要人物、或者雖有主要人物登台但並不演唱的場景,有些劇團會把這種情形稱作“過場”。當然,這種過場通常都十分短暫。

歌劇的過場也可以由樂隊演奏或歌隊合唱,甚至穿插舞蹈等手段,烘托環境氣氛,用以表現出主角的情感。例如普契尼的歌劇《圖蘭朵公主》第一幕卡拉弗王子目睹波斯王子猜謎失敗被押赴刑場處死的場面,整場音樂象徵著卡拉弗的視覺感受。其中有採用《茉莉花》曲調的少年合唱和這一音調的派生音樂以及大量合唱的加入,這些均屬過場音樂。緊接著是卡拉弗對此情景的萬般感嘆以及他與帖木兒對話的宣敘調。當波斯王子最後發出絕望的喊叫之後,卡拉弗、帖木兒以及平、彭、龐繼續圍繞勸阻卡拉弗猜謎而卡拉弗卻執意不改初衷的對話,使劇情向前推進。

走過場:表示沒有實際意義,只是一種形式

走過場做過場

過場

過場在《打假叉 做過場》一文中,我曾在文末說過,打假叉是做假、作秀,它還有一個同義詞,名之曰“做過場”。或雲“做臭過場”。因篇幅所囿,未能深究之,淺淺僅一筆,只是帶出了話題。既然“過場”做罷,這回就來細說下“做過場”吧!

做過場,或稱走過場,雖然在川渝兩地民間方言中實屬常見,但是在方言詞典里居然找不到它的蹤影。竟連著《成都通覽》的傅崇矩、著《大波》的李劼人先生,也沒有專文對這個巴蜀方言作過專門考釋。好在《現代漢語詞典》收入了此條目,並云:走過場,比喻敷衍了事。大抵是此方言流行甚廣之故吧。

嚴格講來,走過場與做過場是有些區別的。徐老二為人虛偽,做人不實在,做事打假叉,這叫“走過場”。沙老三老奸巨滑,為人處世,虛委周鏇,應承之事,總愛耍花架子,總要做些花頭明堂作鋪墊,骨子裡卻根本不屑,或以目的利益為重看秤行事。古語說的“口惠而實不至”。還要巧舌如簧,食言而肥,如是之廝,如是行徑,巴蜀百姓俗稱之為“做過場”、“做臭過場”。

方言中常見,里巷裡慣用,成了巴蜀方言的“走過場”,“做過場”,多用於貶義。若探其語源,覓其出處,這土語方言原本與“打假叉”一樣,亦是源自戲劇,初衷並無貶意。走過場,正是川劇藝術中之一專業術語矣!

舊時的川劇,講究念、打、做、唱功夫。川劇四大流派之一的資陽河,名震巴蜀,享譽西南,靠的正是幫、打、唱三大特點闖蕩江湖而立住腳根的呢。

川劇舞台,小則小矣,但要演繹出大天地的氣勢場面,卻須各個行當密切配合。例如《長坂坡》、《火燒連營》劇目,觀眾想看的就是在百萬軍中橫戈躍馬的趙子龍的打鬥場面,以及大火連天曹軍潰敗的慘狀。

戲開場了,舞台上翻來復去的總是那一班龍套吼班在進進出出。從舞台一方出場,行至另一端進場,反覆如是,周而復始。有難捱難耐之觀眾,忍不住起鬨道:“啷個搞起的囉,只走過場、盡做過場幹啥子?

觀眾起鬨,事出有因。然只知其一,不知其二。其實,那一群群龍套角兒這邊出那邊進,車輪變幻般穿梭,表現的是曹操下江南兵強馬壯。試想,曹軍號稱八十三萬人馬,不如是復還擺弄、不如是往返迴環,何能營造出威武之師的宏大場面氛圍呢?這種套路,是川劇或戲曲舞台上慣常派用的一種程式,其專業術語就名叫“過場”。或稱“走過場”、“做過場”。

舞台上“走過場”的龍套角色,進進出出,穿梭不停,或無道白、或無唱腔,或道白幾句、或放腔一二,其內容大多不關劇情宏旨,表現行軍人流的作用卻達到了。對於這種固定程式出現在舞台上,老戲迷是會泰然處之,見慣不驚的了。

固定程式,舞台上是必須的,若是多了,過了,泛了,那就成了多餘的擺雜。如《林沖夜奔》劇中,林沖雪夜潛行,單人路邊疾走,邊走邊唱,川劇術語,名曰“走邊”。《千里單騎》戲裡,關羽一邊執鞭揮舞,一邊策馬前行,舞台術語,名之曰“趟馬”。演員在走邊或趟馬時,翻弄不停,搞個沒完,觀眾定會出言不遜,齊放黃腔怒吼:莫做過場,莫做臭過場!

有時,一場戲在調換場景,或為戲劇衝突造勢,也需要龍套角兒們上場,上場的龍套,或翻滾、或扯漩、或亮嗓放腔,或亮相做派,看似零瑣,過場而已,其烘托、渲染、承接、轉換之作用卻不可小窺。

川劇術語走過場、做過場,深入人心,流入市井,借喻成做假、作秀、打假叉之代名詞,足見當年川劇之極一時之盛也!