簡介

進賢門城樓

進賢門城樓建築結構

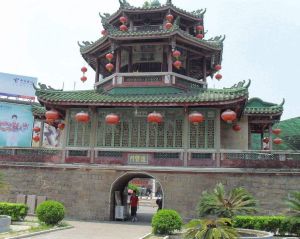

進賢門分上下兩部分,正面朝東。城樓建築分三層,下層為瓮城門,建築壯麗堂皇;中層為城樓:上層為琉璃亭閣,飛檐翹角,朱欄雕棟,雅致堂皇。門樓通高16.77米,純杉木結構。首層三進5間,四周配以花窗活牖,南、北兩側各有一門亭,屋面四周起翹。上層為八角亭閣,屋面是八角攢尖琉璃頂。整個建築古樸大方,是潮汕古城門建築中的佼佼者。明、清時期,城樓上設有更夫,每當殘月西斜,晨曦初現,更夫吹響報曉號角,角聲隨晨風傳遍全城,“譙樓曉角”因此得名。

由來

進賢門位於原揭陽古城東、北二城門之間,始建於明代天啟元年(公元1622年),距今已有380年的歷史。因為揭陽古城不像一般的古城那樣只有東、南、西、北4座城門,而是有5座,多出來的一座就是進賢門,所以它又不是一般的城門。進賢門分上下兩部分,下為石築城門,上為三層門樓。門樓通高16.77米,純杉木結構。首層三進5間,四周配以花窗活牖,南、北兩側各有一門亭,屋面四周起翹。上層為八角亭閣,屋面是八角攢尖琉璃頂。整個建築古樸大方,是潮汕古城門建築中的佼佼者。明、清時期,城樓上設有更夫,每當殘月西斜,晨曦初現,更夫吹響報曉號角,角聲隨晨風傳遍全城,“譙樓曉角”因此得名。

關於進賢門的由來可是大有來頭的。傳說中進賢門的建造,一種說法是,唐、宋時期,此地區出過7個有名的賢士,他們憑著非凡的智慧認定這個地方適合建造一座城門,於是便刻“進賢門”石匾一塊,埋在地下。幾百年過去,到了明代,這裡又出了7位有名的賢達之士,他們選定這個地方建造城門,正琢磨“怎么先賢們就沒發現這塊寶地呢”,一挖,挖出了那塊石匾。於是進賢門便被認為是“前七賢”設,“後七賢”開,也就成了一座非同一般的城門。“進賢”即“增進賢士”之意,充分表達了民間的一種良好願望。不過因“進賢門”三字石匾沒有落款,是何人何時題寫至今無可考證,倒為這一建築平添了一絲神秘色彩。

不管進賢門是否真有傳說中的那么“不一般”,揭陽人對它的敬重和喜愛卻是確確實實的。20世紀40年代,因為要改造舊城,古城牆及東、南、西、北4個門全拆掉了,獨獨保留下了進賢門,可見該門在揭陽人心目中的地位。

相傳早年間揭陽的地方官赴任都要從進賢門走過,以取個好意頭。而揭陽人男子娶妻或者學生升學,都要在進賢門裡走上一遭,說是如此便會妻子賢惠、學子高中。這個習俗至今還保持著,常有家長帶著即將考大學的孩子來進賢門裡走上一遍或者繞城樓轉上幾圈。

修建歷史

進賢門城樓

進賢門城樓1937年建環城馬路,城牆雖毀而殘樓尤存。解放後,縣政府撥款修葺,恢復原貌。修葺後的城樓高20米,寬19米,瓮門縱深8米。

1985年又在城樓前置石獅一對,圍以花圃,近旁配以雕塑噴水荷花,與古色古香的城樓相映成趣。近年經政府撥款修葺,栽花植樹,使古老的“譙樓曉角”景象煥發青春,成為市民問古休憩的好去處。揭陽詩人貝聞喜有詩一首,專贊進賢門,詩云:雕樑畫棟古城樓,歷盡滄桑數百秋。裝扮新姿迎盛世,蓮花出水更清幽。

1992年,進賢門被揭陽市政府公布為市級文物保護單位。 然而數百年風雨侵蝕令這座曾雄踞一方的古城樓漸失風采,蟻害、風災以及長期的機動車震動,使城樓梁架脫榫、角柱朽腐、門窗破碎、油漆脫落,內外貌均已嚴重損壞。經市房管局的鑑定,進賢門已成危房,隨時有倒塌的危險。今年春節剛過,對進賢門的修繕全面開始。負責這次修繕工作的揭陽市博物館館長林戊源告訴記者:“這是揭陽有史以來對進賢門進行的規模最大的一次修繕,市里為此專門撥款70多萬元。”

2005年底,揭陽市文物部門在市委市政府領導高度重視下,專門成立領導小組,邀請省有關專家進行現場實地勘查、研究,制訂出《搶救性維修方案》,決定對進賢門城樓實行大修繕,投入資金預計78萬元,以恢復進賢門城樓古樸、典雅的風格。

民間傳說

進賢門城樓

進賢門城樓傳說中進賢門的建造,一種說法是,唐、宋時期,此地區出過7個有名的賢士,他們憑著非凡的智慧認定這個地方適合建造一座城門,於是便刻“進賢門”石匾一塊,埋在地下。幾百年過去,到了明代,這裡又出了7位有名的賢達之士,他們選定這個地方建造城門,正琢磨“怎么先賢們就沒發現這塊寶地呢”,一挖,挖出了那塊石匾。於是進賢門便被認為是“前七賢”設,“後七賢”開,也就成了一座非同一般的城門。“進賢”即“增進賢士”之意,充分表達了民間的一種良好願望。不過因“進賢門”三字石匾沒有落款,是何人何時題寫至今無可考證,倒為這一建築平添了一絲神秘色彩。

相傳早年間揭陽的地方官赴任都要從進賢門走過,以取個好意頭。而揭陽人男子娶妻或者學生升學,都要在進賢門裡走上一遭,說是如此便會妻子賢惠、學子高中。這個習俗至今還保持著,常有家長帶著即將考大學的孩子來進賢門裡走上一遍或者繞城樓轉上幾圈。