簡介

趙家樓原為明代龍慶朝文淵閣大學士趙文肅的宅邸。據民國地圖考:此處原為前後曲折U字形走向,總長不超過四百米,後被一分為二,前邊稱前趙家樓胡同,後邊則稱為後趙家樓胡同。因後花園假山上的亭似樓,故名趙家樓。趙家樓成為曹汝霖的第宅時共有房50多間,分為東西兩個部分,4個大門。其西面是中式樓房,曹汝霖自住;東面是加蓋的西式平房,系曹汝霖的父親曹成達所居。“五四運動”中燒毀11間。

曹汝霖

曹汝霖設施

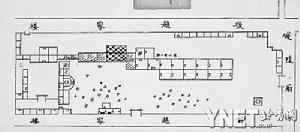

趙家樓--京師警察廳有關趙家樓的草圖

趙家樓--京師警察廳有關趙家樓的草圖北京檔案館保留了一份京師警察廳有關趙家樓的草圖,這是火燒曹宅後由警察廳派人繪製的。從草圖上看,趙家樓共有4個門,前趙家樓分別有一個敞門和街門,後趙家樓有一個後門,東邊還有一個敞門,曹宅東邊緊鄰城隍廟街。趙家樓院內建築中西合璧,分成東院、西院和中院三個院落,看起來非常闊綽,像個大觀園一樣。自西向東:西式的垂花門餐廳亭廊與中式的平房宅門共處一院,院內共建有各式房屋大大小小几十間,不包括敞門餐廳。在東院還有未竣工的草坪和亭閣。

據記載,院內各種配套設施齊全,西院的建築風格是西式的。中院的書房客廳和帶暗房的小樓高大寬敞;東院建築風格是中式的,書房、浴室一應俱全。西院與東院分別有樹林花園,在後院還有隱匿的地窖。

歷史

1919年5月4日,北京大學示威遊行的隊伍向天安門進發

1919年5月4日,北京大學示威遊行的隊伍向天安門進發遺址

重修繕過的趙家樓遺址--招待所

重修繕過的趙家樓遺址--招待所趙家樓遺址現已無存,在那片地方早就蓋起了一家招待所。而南北兩條小胡同的名稱,還是叫作前後趙家樓,近年曾在附近立過一塊“火燒趙家樓紀念碑”,距遺址的位置相隔不遠,是根據當地老住戶的記憶和流傳的說法所定的。上世紀80年代,“曹汝霖第宅之圖”被發現,這是當年京師地方檢查廳官員繪製的,現存於北京檔案館。據此考證,確定招待所位置即趙家樓遺址所在地。

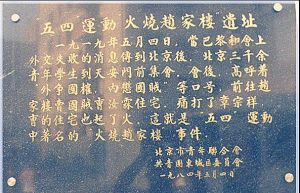

政府重修繕過的招待所,已經改名為趙家樓飯店,也被掛上了愛國主義教育基地的牌匾,大門外的牆上懸掛著“五四運動火燒趙家樓遺址”的說明牌匾,在招待所的二層多功能廳,徵集、展示了“五四”運動和火燒趙家樓的歷史資料和圖片。現在主要靠圖片、資料和有關的電影和錄像片段來展示火燒趙家樓事件。為能更好地進行愛國主義教育,政府走訪老住戶,了解相關情況,廣泛徵集文物。亦向全社會發出呼籲,希望提供能夠反映那段歷史的詳實材料和相關實物。 基地展出的22張老照片來自革命博物館和北京市檔案館。

現在招待所門口的牆壁上鑲嵌著“火燒趙家樓”的紀念碑文,據北京市檔案館研究室主任劉蘇先生介紹:根據當年京師地方檢查廳官員繪製的“曹汝霖第宅之圖”,“火燒趙家樓”就發生在現北京軍區司令部招待所這塊地上。過去這裡立的兩塊紀念碑都是根據民間流傳的說法立的,與現在確定的位置相差不遠,但都沒有明確事件發生的具體方位。“曹汝霖第宅之圖”發現於上個世紀80年代,由此而確定趙家樓確切方位的文章也發表在學術刊物上,但對社會公布這還是第一次。

事件

學生憤怒沖向趙家樓

1919年5月4日上午,北京高等師範學校、北京大學等13個學校的代表在法政專門學校舉行了聯合會議,討論遊行示威事項,決定發布“北京學生全體宣言”,提出“外爭主權,內除國賊”口號。遊行的隊伍開到了趙家樓胡同,曹宅的大門緊閉,匡互生及四五同學從窗戶而入。入宅前傳說曹汝霖、章宗祥、陸三賊正在曹家開會,匡互生和大家湧入內宅搜尋,但沒有找到。憤怒之極的匡互生取出預先攜帶的火柴,將屋內易燃的帳子、掛畫、信件集中起來點燃了火。與此同時,其他同學痛打了章宗祥。曹宅燃起大火之後,軍警趕來滅火,並逮捕了32名來不及散去的學生。匡互生聞之,認為首先打進曹宅和點火的都是他,要去自首,換出32人,經諸同學力勸乃止。火燒趙家、痛打章宗祥的義舉,震動全國, “五四”運動迅速蔓延中華大地。