概述

病豬蹄部有水皰

病豬蹄部有水皰豬口蹄疫是一種人獸共患病。豬口蹄疫的臨床特徵是在蹄冠、趾間、蹄踵皮膚發生水皰和爛斑,部分病豬口腔黏膜和鼻盤也有同樣變化。有一種單純性豬口蹄疫,只引起豬發病,口蹄疫的病原體是口蹄疫病毒,分為7個主型,即甲型、乙型、丙型、南非1型、南非2型、南非3型和亞洲1型,其中以甲型和乙型分布最廣,危害最大,單純性豬口蹄疫是由乙型病毒所引起,以各型病毒接種動物,只對本型產生免疫力,沒有交叉保護作用。

口蹄疫病毒對外界環境的抵抗力很強,不怕乾燥,在自然條件下,含病毒的組織與污染的飼料、飼草、皮毛及土壤等保持傳染性達數對數月之久。糞便中的病毒,在溫暖的季節可存活29~33天,在凍結條件眄可以越冬。但對酸和鹼十分敏感,易被鹼性或酸性消毒藥殺死。本病的臨床症狀較有特徵,結合流行情況,一般可以確診。為了確定口蹄疫的病毒型,與豬水皰病區別,必須進行實驗室檢查。

病原體

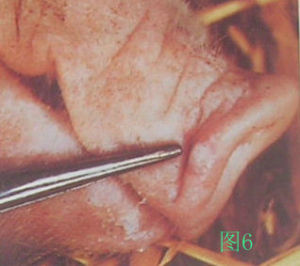

病豬局部病變

病豬局部病變口蹄疫病毒屬於微核糖核酸病毒科中的口蹄疫病毒屬。為無囊膜的RNA病毒,其核苷酸變異頻率很高,導致病毒表層蛋白質具有高度變異的特性。目前口蹄疫病毒已有A、O、C、亞洲1型、南非1、2、3型等7個主型與100多種亞型,各主型病毒之間無免疫學交叉反應,同型的不同毒株之間,抗原性也有不同程度的差異。我國發生的主要是O、A與亞洲1型。

病毒在低溫下(-70℃)十分穩定,可保存幾年。37℃下,48小時內可滅活,80~100℃病毒立即死亡。病毒在污染的乾草中於室溫下可存活20周,豬舍內乾燥分泌物中的病毒可存活1個月,冬季可存活2個月。凍肉中的病毒可存活很長時間。但高溫和直射陽光對病毒有殺滅作用。病毒對酸和鹼十分敏感。

流行特點

病豬乳腺變化

病豬乳腺變化病豬和帶毒豬是主要的傳染源,經呼吸道、消化道及損失的黏膜和皮膚而感染。各種野生動物,鳥類、嚙齒類、貓、犬、吸血昆蟲等也可傳播本病。人和空氣是本病的重要傳播媒介。

豬發病主要是由O型口蹄疫所引發的,由於在豬群中長期反覆發生流行,致使病毒對豬的毒力增強,對幼仔豬可引起100%的發病,病死率可達80%以上,成年豬病死亡率也很高,妊娠母豬發病可引起流產、部分死亡。有的豬群存在O型口蹄疫與亞洲1型口蹄疫混合感染,僅病情複雜化,增大了發病率與病死率。

本病一年四季均可發生,但發病多見於冬、春寒冷的季節,特別是春節前後,夏、秋季節發病較少。

豬群流動大,飼養集中,密度過大,以及各種應激因素的存在,易誘發本病的流行。

臨床特徵

病豬鼻鏡病變

病豬鼻鏡病變潛伏期1~2天。 發病急,流行快,傳播廣,發病率高,死亡率低。發病初期體溫升至40~41℃,不食,精神沉鬱,蹄冠、蹄叉、蹄踵部、口鼻部、口腔黏膜及乳頭皮膚出現水皰和潰爛。

隱性感染豬突然發病死亡,並不表現明顯的臨床症狀,但剖檢可見心臟呈“虎斑心”病變。

病理變化可見咽喉、氣管、支氣管和胃黏膜有爛斑或潰瘍,腸黏膜有出血性炎症,仔豬死亡後可見心包膜有點狀出血,心肌切面有灰白色或淡黃色斑點或條紋,好似老虎皮上的斑紋,故稱“虎斑心”。

2009年3月檢驗豬口蹄疫免疫合格率:青海為61.86%、安徽、陝西、四川及廣東等省不到80%。2009年1月首次在武漢市東西湖區奶牛中發生A型口蹄疫,隨後在新疆阿克蘇地區庫東縣、上海市奉賢區、江蘇常州奶牛、廣西臨桂縣肉牛、貴州省盤縣羊場、山東濱州市奶牛、以及甘肅、寧夏、重慶、西藏、湖南等地也先後發生A型口蹄疫,有的還混合感染有亞洲I型口蹄疫。四川廣元市、陝西漢中市、新疆烏蘇市的牛發生亞洲I型口蹄疫。

防控技術

平時的防控技術

搞好飼養管理,落實各項生物安全措施,堅持消毒制度,防止其他動物進入豬舍和生產區,實行隔離飼養,全進全出的管理制度。

定期進行免疫檢測和疫病監控,按國家頒發的《口蹄疫防治技術規範》法規檔案的規定落實各項防控技術措施。

搞好免疫預防

豬O型口蹄疫高效滅活苗

仔豬:40~45日齡首免,每頭每次肌注1毫升;

100日齡加強免疫1次,每頭肌注2毫升。

種豬:每3個月免疫1次,每頭每次肌注2毫升;妊娠母豬分娩前1個月免疫1次,每頭肌注2毫升;引入後備種豬或育肥豬時,應於引入後的1周內補註疫苗1次,每頭肌注2毫升。

豬O型口蹄疫合成肽疫苗

仔豬:20日齡首免,30天后2免,120日齡加強免疫1次,每頭每次肌注1毫升。

種豬:每年免疫3次,每頭每次肌注1毫升。

豬O型與亞洲1型口蹄疫雙價滅活苗(牛源性)

仔豬:30日齡首免,間隔28天2免,120日齡3免,每頭每次肌注2毫升。

注射疫苗時可同時肌注免疫增強劑豬用轉移因子或倍康肽(白細胞介素-4),可有效的提高疫苗的免疫效果,抗體產生快,抗體均勻度好,抗體持續時間長,還能降低免疫抑制,減少免疫麻痹與免疫耐受的發生,降低應激反應,增強抗病力。

藥物保健預防

保健預防要選用提高機體免疫力、抗病毒、抗應激、防止細菌繼發感染的藥物,不要濫用抗生素。下列方案,證實具有良好的預防作用。

方案1:奇健(黃芪多糖粉)800克、溶菌酶400克、板藍根粉1000克、干擾肽800克、轉移肽400克,拌入1噸料中,連續飼餵12天。

方案2:清開靈粉(中藥製劑)1500克、抗菌肽400克、口服排疫肽(5種免疫球蛋白)500克,拌入1噸料中,連續飼餵12天。

發病季節,每月保健1次,可有效的預防口蹄疫的發生與流行。

洗心清毒散(柴胡、葛根、甘草、羌活等),具有解肌除熱,清心生津,開胃抗病毒功能。預防與治療高熱病、口蹄疫、圓環、蘭耳、流感等,1噸料中加入洗心清毒散1000克、加干擾肽800克,轉移肽800克、溶菌酶400克;或者洗心清毒散1000克,抗菌肽300克,口服排疫肽400克,拌入1噸料中連續飼餵12天,可預防口蹄疫與其它病毒性疫病的發生與流行。

疫情控制

豬場及豬捨實行封鎖、隔離、消毒:每天選用0.3%過氧乙酸、1%強力消毒靈、1:800衛康、1:800消毒威等進行全面消毒,每天1次;帶豬消毒可選用1:1000衛康或1:200農福、1:1000百毒殺、0.1%過氧乙酸溶液等,每周2次;豬舍外環境與排污溝、通道等可用2%火鹼水或0.2%強力消毒靈進行消毒,每周2次。

病豬隔離

能治療的豬立即治療;無治療價值的一律無害化處理;死亡豬只及污染物一律深埋或焚燒,並用消毒藥徹底消毒處理。

場內的豬只與工作人員不準流動,不準引入新的豬群,停止出售豬只及豬產品,嚴防帶出傳染源。

立即緊急接種

豬O型口蹄疫高效滅活疫苗,仔豬每頭肌注3毫升,同時配合肌注豬用轉移因子或倍康肽(白細胞介素-4),每頭0.5毫升;種豬肌注疫苗每頭4毫升,同時配合肌注轉移因子或白細胞介素-4,每頭1毫升。

也可用豬O型口蹄疫合成肽疫苗,小豬每次肌注3毫升,中豬4毫升,大豬5毫升,配合轉移因子或白細胞介素-4進行緊急接種。

藥物控制

方案1:每噸飼料中加喘束治(含有泰樂菌素、強力黴素、微囊包被的干擾素、排疫肽)600克、黃芪多糖粉1500克、板藍根粉1500克、甘草粉300克、溶菌酶200克(仔豬)~300克(成年豬),連續飼餵12天。

方案2:每噸飼料中加氟康王(含10%氟苯尼考、微囊包被的干擾素)500克、黃芪多糖粉1500克、板藍根粉1500克、排疫肽600克、抗菌肽400克,連續飼餵12天。

發病期間使用,必要時間隔5天,再進行1次。

病豬的治療

為防制急性心肌炎引發死亡,注射用藥之前,可先肌注強心劑,如腎上腺素或樟腦黃酸鈉注射液,每公斤體重0.1~0.15毫升,肌注,每日1次;或用強爾心注射液,用量為0.025~0.05克,肌注,每日1次;也可口服洗心清毒散,小豬每頭5克,中豬每頭10克,大豬每頭20克,用涼開水沖溶後1次灌服,待觀察10分鐘後,再進行其他藥物的治療,可有效控制急性心肌炎,然後再實施治療。

可選用下列方案實施治療

方案1:黃芪多糖注射液(每公斤體重0.1~0.2毫升),加干擾素(40公斤體重1毫升,重症加量)、排疫肽(50公斤體重1毫升,重症加量),混合肌注,每日1次,連用3次;控制細菌繼發感染,同時肌注頭孢噻肟鈉注射液(1公斤體重5毫克),每日1次,連用3次。下午肌注中成敗毒注射液(小豬每頭5毫升、大豬每頭10毫升),每日1次,連用3次。

方案2:靈芝多糖注射液(每公斤體重0.1~0.2毫升),加倍健(免疫核糖核酸,每75公斤體重1毫升)、倍康肽(白細胞介素-4,每75公斤體重1毫升),混合肌注,每日1次,連用3次;防止細菌繼發,同時肌注長效多西環素注射液(每公斤體重0.05毫升),每2日1次,連用2次;下午肌注中成敗毒注射液(純中藥製劑,治療心肌炎之用),每日1次,連用3次。

在治療過程中,給豬只飲用電解多維(200克兌水500升)和葡萄糖粉(200克兌水500公斤)加溶菌酶(400克兌水1噸)或者加口服排疫肽(100克兌水300升),連續飲用7天。

方案3:抗口蹄疫血清,每公斤體重0.5毫升,肌注,每日1次,連用2次;同時配合肌注抗菌素,每日2次。

方案4:口腔潰爛部先用0.1%高錳酸鉀溶液沖洗,然後塗擦碘甘油;蹄部的潰爛處先用百毒殺或農福噴灑、沖洗,然後撒布冰硼散粉末(冰片5克、硼砂5克、黃連5克、明礬5克、兒茶5克,混合成粉),每日處理1次。也可塗擦碘酊或青黴素軟膏等。

流行病學

概述

豬口蹄疫的發生和流行同樣離不開傳染源、傳播媒介、易感豬三者構成的鏈條,其流行強度、波及範圍與病毒株、宿主抵抗力和環境等多種因素有關。

傳染源

處於口蹄疫潛伏期和發病期的動物,幾乎所有的組織、器官以及分泌物、排泄物等都含有FMD病毒。病毒隨同動物的乳汁、唾液、尿液、糞便、精液和呼出的空氣等一起排放於外部環境,造成嚴重的污染,形成了該病的傳染源。

傳播方式

FMD病毒傳播方式分為接觸傳播和空氣傳播,接觸傳播又可分為直接接觸和間接接觸。目前尚未見到FMD垂直傳播的報導。

(1)接觸傳播直接接觸主要發生在同群動物之間,包括圈舍、牧場、集貿市場、展銷會和運輸車輛中動物的直接接觸,通過發病動物和易感動物直接接觸而傳播。間接接觸主要指媒介物機械性帶毒所造成的傳播,包括無生命的媒介物和有生命的媒介物。野生動物、鳥類、嚙齒類、貓、狗、吸血蝙蝠、昆蟲等均可傳播此病。通過與病畜接觸或者與病毒污染物接觸,攜帶病毒機械地將病毒傳給易感動物。

(2)空氣傳播FMD病毒的氣源傳播方式,特別是對遠距離傳播更具流行病學意義。感染畜呼出的FMD病毒形成很小的氣溶膠粒子後,可以由風傳播數十到百千米,具有感染性的病毒能引起下風處易感畜發病。影響空氣傳播的最大因素是相對濕度(RH)。RH高於55%以上,病毒的存活時間較長;低於55%很快失去活性。在70%的相對濕度和較低氣溫的情況下,病毒可見於100km以外的地區。

易感豬感染途徑

FMD病毒可經吸入、攝入、外傷和人工授精等多種途徑侵染易感豬。吸人和攝入是主要的感染途徑。近距離非直接接觸時,氣源性傳染(吸入途徑)最易發生。此外,不可忽視其他可能的途徑,如皮膚創傷、胚胎移植、人工自然授精等。

臨診症狀

以蹄部水皰為特徵,體溫升高,全身症狀明顯,蹄冠、蹄叉、蹄踵發紅、形成水皰和潰爛、有繼發感染時,蹄殼可能脫落;病豬跛行,喜臥;病豬鼻盤、口腔、齒齦、舌、乳房(主要是哺乳母豬)也可見到水皰和爛斑;仔豬可因腸炎和心肌炎死亡。

病原

口蹄疫病毒屬於小RNA病毒科(picornaviridae)口瘡病毒屬(aphthovirus),有7個血清型(O、A、C、Asia1(亞洲1)、SAT1(南非1)、SAT2(南非2)和SAT3(南非3)),型間無交叉保護。每個血清型內有許多抗原性有差別的病毒株,相互間交叉免疫反應程度不等。口蹄疫病毒呈球形,無囊膜,粒子直徑28~30nm,放大150萬倍似小米粒大小。完整的病毒由衣殼包裹一個分子的RNA組成,分子量為6.9×106。電鏡下可見病毒中心是緊密團集的RNA,外裹一層約5nm薄的衣殼。衣殼呈二十面體結構,由4種結構蛋白各60個分子組成。衣殼上有高度疏水的小洞,它允許小分子如銫離子進入。這一特性決定了FMD病毒粒子有高的浮密度,在小RNA病毒中最高。完整病毒子的氯化銫浮密度為1.43g/mL,沉降係數為146S。在病毒培養物中另有3種組成各異的顆粒。無核酸的空衣殼浮密度為1.31g/mL,沉降係數為75S,分子量為4.7×106。口蹄疫病毒基因組為單股正鏈RNA,即是mRNA,又是負鏈RNA的模板,約有8500個核苷酸(nts)組成。口蹄疫病毒對酸鹼敏感。最穩定的pH範圍為pH7.2-7.6。在此pH條件下,4℃時病毒可存活1年,22℃時存活8~10周,37℃時存活10天,56℃時存活30min。當pH低於6或高於9時,病毒很快失活。口蹄疫病毒對外界環境有較強的抵抗力,在乾糞中病毒可存活14天,在糞漿中可存活6個月,在尿水中存活39天,在地表面,夏季存活3天,冬季存活28天。口蹄疫病毒在動物組織、臟器和產品中存活時間較長。在冷凍存放中,在脾、肺、腎、腸、舌內至少存活210天。冷藏(4℃)胴體產酸能在3天內殺死病毒,但淋巴結、脊髓和大血管血凝塊的酸化程度不夠,如肌肉pH5.5時,附近淋巴結仍在pH6以上。病毒可在淋巴結和骨髓中存活半年以上。口蹄疫病毒對酸、鹼、氧化劑和鹵族消毒劑敏感,可根據實際條件進行選用。

病原鑑定

口蹄疫病毒具有多型性的特點,發病地區必須採取水皰液和水皰皮,迅速送到指定的檢驗機構進行檢驗,才能作出確診和鑑定出病毒型,才能採取針對性強的控制措施。

鑑別診斷

概述

口蹄疫的臨診症狀主要是口、鼻、蹄、乳頭等部位出現水皰。發皰初期或之前,豬表現跛行。一般情況下主要靠這些臨診症狀可初步診斷,但表現類似症狀的還有豬水皰病、豬水皰疹(SVE)、水皰性口炎(VS)。因此,最終確診要靠實驗室診斷。

病原學診斷

1.病毒分離鑑定病毒分離鑑定的首選病料是未破裂或剛破裂的水皰皮(液),對新發病死亡的動物可採取脊髓、扁桃體、淋巴結組織等。將病料懸液凍融2次,4℃過夜(至少4h)浸毒。以3000r/min離心15min,除菌後取上清接種細胞。或加1/3體積氯仿混合搖振數分鐘,以3000r/min離心15min,取上清液裝入試管中,加棉塞,4℃過夜,氯仿揮發後,接種單層細胞。每份樣品接種2~4瓶細胞,另設對照2~4瓶。37℃靜止培養48~72h。每天觀察記錄,對照細胞形態應基本正常或少有衰老。接種了樣品的細胞如出現FMD病毒典型病變(CPE),要及時取出並置-30℃凍存。無CPE的細胞瓶要觀察至72h,其後置於-30℃凍存作為第1代細胞/病毒液再盲傳,至少盲傳3代。凡出現CPE的樣品判定為陽性,無CPE的為陰性。為了進一步確定分離病毒的血清型,將出現CPE的細胞/病毒液用間接夾心ELISA等檢測方法定型。

2.補體結合試驗(CFT)CFT是根據抗原-抗體系統和溶血系統反應時均有補體參與的原理設計的,以溶血系統作為指示劑,限量補體測定病毒抗原。當病毒抗原與血清抗體發生特異反應形成複合物時,加入的補體因結合於該複合物而被消耗,溶血系統中沒有游離補體將不發生溶血,試驗顯示陽性。

3.病毒中和試驗(VNT)口蹄疫病毒血清型劃分的依據是型間無交叉免疫保護性,VNT是型別鑑定的重要方法之一,其檢測結果可靠,缺點是動用活毒,且用時較長,只能在專門的實驗室中進行,無法推行於普通實驗室。

4.反向間接血凝試驗FMD反向間接血凝試驗是將口蹄疫病毒抗體以化學方法偶聯於醛化的綿羊紅細胞上,當貼附於血細胞上的抗體與游離的抗原相遇時,形成抗原抗體凝集網路,綿羊紅細胞也隨之凝集,出現肉眼可見的紅細胞凝集現象。反向間接血凝試驗可作為FMD病毒抗原型別鑑定的初步方法,該方法簡便、快捷,適合于田間使用。目前該法僅在前蘇聯國家和我國使用,西方國家很少套用,也未列入國際推薦方法。

5.反轉錄-聚合酶鏈反應(RT-PCR)PCR具備實驗診斷所要求的最重要的3個要素:①敏感,可將原樣品放大上百萬倍,使原本少得難以探察到的(Pg級)樣本擴增到能在紫外燈下肉眼可見;②特異,核酸片段與引物間的序列互補,使反應呈高度特異;③操作簡單快速。RT-PCR檢測的目標物是FMD病毒的RNA,通常以病毒材料為被檢樣品,可對各種動物組織和細胞來源的病毒材料進行檢測,擴增到的PCR片段測定核苷酸序列後,可以確定所屬的基因型和基因亞型,進而追蹤疫源。

6.間接夾心ELISA國際口蹄疫參考試驗室建議,檢測口蹄疫病毒血清型應優先採用間接夾心ELISA,OIE和FAO也一致推薦使用該方法定型診斷。

抗體檢測

通過檢測動物體液中(主要是血清)特異性抗體,可對FMD病毒感染與免疫狀況做出診斷,通常採用病毒中和試驗和ELISA方法,這兩種方法也是國際貿易中指定方法。FMD病毒抗體檢測可用於以下幾個目的:①診斷急性感染,用同一試驗檢測急性期和康復期豬血清樣品,血清抗體陰轉陽或抗體滴度急劇上升表示發生了感染,但診斷的前提是豬無疫苗接種史;②證實豬未被感染,用於國際貿易;③在流行病學調查中檢測感染情況;④支持疫病撲滅計畫和後期檢測;⑤接種疫苗後效價測定。值得提示的是免疫豬有時抗體滴度很低,甚至檢測不到抗體,但攻毒後仍能保護。

新診斷技術進展

FMD診斷檢測技術正在不斷地改進和創新,已從血清學診斷技術領域擴展到了分子生物學診斷技術領域。這些新技術的最大優點體現在簡便、快速、精確、靈敏以及高通量化。

防治措施

前言

國內外對口蹄疫防治積累了豐富經驗,以下五項措施證明是有效的:

撲殺病畜及染毒動物

撲殺動物的目的是消除傳染源,病毒是最主要的傳染源,其次是隱性感染動物和牛、羊等持續性感染帶毒動物。疫情發生後,可根據具體情況決定撲殺動物的範圍,撲殺措施由寬到嚴的次序可為病畜→病畜的同群畜→疫區所有易感動物。

免疫接種

目的是保護易感動物,提高易感動物的免疫水平,降低口蹄疫流行的嚴重程度和流行範圍。現行油佐劑滅活疫苗的注射密度達80%以上時,能有效遏制口蹄疫流行。疫苗接種可分為常年計畫免疫、疫區周圍環狀免疫和疫區單邊帶狀免疫。實施免疫接種應根據疫情選擇疫苗種類、劑量和次數。常規免疫應保證每年2~3次,每頭份疫苗含3PD50以上。緊急預防應將每頭份疫苗提高到6PD50,並增加免疫次數。

限制動物、動物產品和其他染毒物品移動

目的是切斷傳播途徑。小到一個養豬戶,大到一個國家,要想保持無口蹄疫狀態,必須對上述動物和物品的引入和進口保持高度警惕。疫區必須有全局觀念,其易感動物及其產品運出是疫情擴散的主要原因。

動物衛生措施

疫區除對場地嚴格消毒外,還要關閉與動物及產品相關的交易市場。

流行病學調查

包括疫源追溯和追查易感動物及相關產品外運去向,並對之進行嚴密監控和處理

治療措施

美國瑞普斯五號神針

美國瑞普斯五號神針2、由於口蹄疫病毒血清型複雜,尚無一種很好的疫苗用於預防接種。注射用美國瑞普斯的5號神針時每20ml可注射100kg體重,後期應配合頭孢消炎,如有發燒,柴胡可與血清同時注射。

3、家畜發生口蹄疫後,可適當採取一些治療措施:

(l)加強護理和飼養管理;

(2)口腔可用清水、食醋或0.1%高錳酸鉀沖洗,糜爛面上可塗以1%-2%明礬或碘酊甘油(碘7g,碘化鉀5g,酒精l00ml,溶解後加入甘油100ml)。也可用冰硼散撒布(冰片15g,硼砂15g,芒硝18g,研成細末);

(3)蹄部可用3%臭藥水或來蘇兒洗滌,擦乾後塗松餾油或魚石脂軟膏或氧化鋅魚肝油軟膏,再用繃帶包紮,也可將煅石膏與鍋底灰各半,研成粉末,加少量食鹽粉塗在蹄部的患部;

(4)乳房可用肥皂水或2%-3%硼酸水清洗,然後塗以青黴素軟膏或其它刺激性小的防腐軟膏。定期將奶擠出以防乳房炎。此外也可用一些中藥治療。