家庭

父親是公理會會長。他在克利夫蘭念完高中,1924 年從奧伯林學院大學畢業,期間立志成為基督教傳教士。畢業後當了一年高中老師以清償大學所欠學費,隨後進入紐約聯合神學院從沃德(Harry Ward)學習倫理學,期間也跟隨華生(Goodwin Watson)學習教育心理學,在 G.墨菲門下學習普通心理學。在神學院學習兩年後,他發現自己成為心理學家的想法甚於成為傳教士,於是他轉到哥倫比亞大學學習心理學,1929 年獲心理學哲學博士學位。1929 年秋,他在里海大學心理學系獲得教職,期間因所出示的一份調查報告不合校方意圖而離職。隨後到克利夫蘭大學、凱斯西儲大學任職。1931 年 8 月,他和瑪麗(Mary E. Shipherd)結婚,1934 年受聘於佛蒙特州本寧頓學院。7 年後,受密西根大學之邀成為該校教授,在上任前幾個月發生珍珠港事件,他前往華盛頓同許多社會學家共同研究戰爭成就,他也服務於美國對外廣播情報部門及戰略情報局,戰後,他回到密西根大學安阿伯分校,在他的提議下成立了聯合博士班,吸引了許多社會學和心理學家。

社會心理學研究

紐科姆從 20 世紀 40 年代初就致力於社會心理學研究。在這之前,存在著兩種類型的社會心理學:一種偏向於心理學,另一種偏向於社會學。紐科姆在 1950 年出版的《社會心理學》一書,科學地揭示了個體內部(心理學)和人際關係(社會學)這兩大因素是如何相互依賴的,認為任何一方都是影響另一方社會化過程中的重要因素。紐科姆的研究屬於典型的縱向性研究,主要是在實地而非實驗室里開展的。紐科姆的社會心理學的研究關注社會影響、態度發展、團體行為和小團體現象。他的第一個研究項目(1943),是關於本寧頓學院的部分學生在 4 年學校生活期間對公共事務態度的轉變。該項研究表明,個體的性格與其團體成員之間是如何互相作用而影響其態度變化的。無論是在校就讀的 4 年左右時間裡,還是在離校達 15 年以上的時間裡,都存在著這種影響。

貢獻

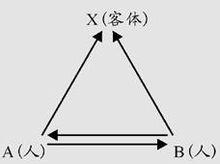

紐科姆(1950)指出群體由兩個以上的相互分享有關特定事物的規範並扮演密切制約的社會角色的個體組成。1953 年,紐科姆在《心理學評論》上發表“一個傳播行為的研究途徑”一文,提出對稱理論。對稱理論(Symmetry Theory)的重點是解釋群體形成的 A-B-X 模型或稱共向模型(A-B-X or Coorientation Model)。A-B-X 模型認為,人們之間相互吸引是基於他們對與雙方共同相關的目標具有相似的態度。個體之所以相互交往並建立關係,形成群體,是因為他們具有共同的態度和價值觀,一旦這個關係形成,參與者將努力在吸引和共同態度之間保持對稱的平衡。如果不平衡出現,這個關係將會瓦解。相近性和交往都在 A-B-X 模型中發揮著作用。因此,A-B-X 模型強調信息的發出者利用“相似性”的人際吸引為中介,通過溝通,與接受者產生認同,達到協調的目的,A-B-X 模型適用於個人之間或小團體間。

模型

西奧多·紐科姆

西奧多·紐科姆A-B-X 模型

在這個模型中,A、B、X 三者都是相對獨立又相互聯繫的,便組成了一個包含四個方面的系統:

A 對 X 的傾向,包括 A 把 X 作為一個對象接近或迴避的態度以及對 X 的認知態度;

A 對 B 的傾向,也是完全一樣的情況(為了避免用詞的混淆,紐科姆把對人傾向說成是正面或反面的吸引,把對 X 的傾向說成是喜歡和不喜歡的態度);

B 對 X 的傾向;

B 對 A 的傾向。

模型的解釋

圖中 A、B 代表相關的兩個人,X 則表示溝通的客體(溝通的內容:人、事、物或觀念)。從圖中可以看出:A 與 B 和 X 之間構成了三角形的三個角。如果 A 與 B 和 X 之間的傾向越強,即雙方都希望能夠全面了解 X,並且有關 X 的信息對於 A 和 B 都是公開的、流通的,那么 A 和 B 與 X 的關係像 A-B-X 模型一樣形成一個穩固的等腰三角形。圖中 A 與 B 之間的吸引力越小,A 與 B 之間的距離就越大,但是他們為了保證這個模型對稱,必須維持 A-X 和 B-X 這兩條邊對等的關係,這種對等關係是建立聯繫所必需的。但是如果 A 和 B 對 X 產生了不同的認識,A 會不顧 B-X,或者 B 會不顧 A-X,那么 A-X 和 B-X 之間的影響就會不同, A-B-X 模型就會失去了對稱和平衡,則 A-B 之間的失衡關係更加速了 A 和 B 關於 X 的不一致觀點。

1961 年,紐科姆在密西根大學作過另一個實驗,研究小組成員之間的相互吸引問題。實驗對象是 17 名大學生。紐科姆為他們免費提供住宿 4 個月,交換條件是要求他們定期接受談話和測驗。在被試進入宿舍前先測定他們關於政治、經濟、審美、社會福利等方面的態度和價值觀以及他們的人格特徵。然後將那些態度、價值觀和人格特徵相似和不相似的學生混合安排在幾個房間裡一起生活 4 個月,4 個月後定期測定他們對上述問題的看法和態度,讓他們相互評定室內人,喜歡誰不喜歡誰。實驗結果表明,在相處的初期,空間距離的鄰近性決定人際之間的吸引,到了後期相互吸引發生了變化,彼此間的態度和價值觀越相似的人,相互間的吸引力越強。這項研究在 2 年內成功地重複了多次,從而支持了 F.海德關於夥伴的贊成和夥伴之間的吸引這兩者之間的關係理論。

學術成就

紐科姆對美國心理學會的事務十分關心,物別是在第二次世界大戰期間和之後。他曾擔任社會問題心理學研究學會的主席(1946)、個體和社會心理學分會主席(1950),以及美國心理學會主席(1955-1956)。1974 年當選為國家科學院院士,1976 年獲得美國心理學會傑出科學貢獻獎。1981 年獲得美國心理學會的年度金質獎章。

ABX模式

紐科姆雖不像施拉姆,拉扎斯菲爾德他們那樣出名,他的ABX模式也比較簡單,但它蘊含的意義卻也很豐富。

一、解釋人際關係

彼此間態度是否相似或接近也影響著友誼的可能與否。1961年,西奧多·紐科姆在密西根大學把學生的集體宿舍進行了人為安排,他們先以測驗和問卷把學生分為對人對事態度相似和相異的,然後把態度相似的學生安排在同一房間住讀,再把態度相異的也安排在同一房間住讀,然後就不再干擾他們的生活和學習。過了段時間再對這些學生進行調查,發現態度相似的同屋人一般都成了朋友,而那些態度相異的則未能成為朋友。可見,人們都強烈地傾向喜歡那些和自己相似的人,而且社會一般也認為這是對的。這也許是因為共同的態度與價值觀,不僅容易獲得對方的支持與共鳴,同時也容易預測對方的情感與反應傾向,因此在互動作用過程中,彼此容易適應而建立起積極的人際關係,正所謂 “物以類聚、人以群分”。

ABX模式不僅向我們說明了這樣一種現象,還解釋了我們應該如何去建立和諧的人際關係。當A向B講述X時,A與 B 好,對X的看法相同,均衡;A與B不好,對X的看法不同,均衡;A與B好,對X的看法不同,不均衡;A與B不好,對X的看法相同,不均衡。當A與B處於不均衡狀態時,X為A與B所關注,並對於一方有意義時,強烈傾向X的一方會促使另一方改變態度,雙方趨於一致,由此而言,人際傳播過程是雙方關係逐步協調的過程,伴隨而來的是和諧現實的人際關係的建立。

二、道出平衡的意義

前面我們說到,人類在他們的認識中都有一種尋求一致或追求和諧的傾向,紐科姆的模式意味著,任何一個特定系統都有力量平衡的特徵,系統中任何部分的任何改變都會導致傾向平衡或對稱的張力,因為不平衡或缺乏對稱會造成心理上的不舒服並產生內在的壓力以恢復平衡。施皮格爾博士分析說,“ 認知不和諧是個人的一種心理機制,當他發現他的行為不是必然地符合其思想或心理信念時,他必須找出某種辦法,使這兩者之間產生聯繫,或是使他們歸於和諧。如果你花了大把銀子在電腦上,你必須捍衛購買它的正確性。”因而,我們需要這種平衡對稱來支撐我們的選擇,強化現存的觀點。對稱的好處是從一個人(A)可以估量出另一個人(B)的行為。同時對稱也能確認一個人對X的傾向。這是我們所持態度需要社會和心理支持的一種說法。當我們與自己尊敬的B對X的評價一致時,我們會對自己的傾向更具信心。接下來,我們會與自己尊敬的人交流對我們認為很重要的對象、事件、人物、思想(X)的評價,試圖達到某種共識或是共同的傾向,或用紐科姆的術語說,是對稱。

三、“和能生物,同則不繼”

生活在社會中的人由於生活經歷、生活環境、教育程度等各不相同在看待問題時必然存在認知上的差異。在看待同一件事情上由於所掌握情況的多少也會造成意見的分歧。但這種分歧是可以隨著情況的明朗化而逐漸消失的。比如,在改革之初,有人看到改革所帶來的進步,有的人就只看到改革中的弊端以及一些現有利益的喪失,這樣就產生了很大的分歧。但是,隨著有關改革的各方面的信息的增多,人們在全方位審視改革時,就會承認改革利大於弊,從而達到認識統一。這種統一可比不了解情況單純聽一面之詞而形成的一致穩定得多。所以,最初一定差異的存在不一定必然導致整合力下降,要視情況而定。

紐科姆的ABX模式探討人際關係,把傳播視為一種維護人際關係的互動過程。這個模式中的A和B代表不同個體,系與他們對X的態度密切相關,三者形成共生同動的關係,不管哪一方態度的轉變都會帶來現有結構的變動,而傳播就是這個結構穩定與變化的關鍵。威廉·麥奎爾在《大眾傳播模式論》一書中寫道:“A與B之間對X的意向上的差異將刺激傳播的發生,而這種傳播的效果將趨向於恢復平衡。”也就是說,當信息泛濫處於一定關係中的人們對同一事物的看法出現分歧時,持有不同觀點的個人會加強交流,在交流中彼此修正和認同,從而逐步走向統一。事實上我們甚至可以說,掌握全面信息從而持有不同觀點的個人間的溝通是更深層次的傳播,在這個基礎上形成的共識則是更高層次的社會整合,這種整合下產生的凝聚力會比以往得到增強。而且,這種統一往往會更快地促進社會發展,促進社會關係的穩定和融洽。由於分歧本身就是存在的,並不是因網而生,有了網路只會使分歧逐漸彌和而不是加深。同時,持有自己見解的個人對社會發展只會起到促進作用而不是其他。中國古代思想家所提出的“和能生物,同則不繼”實際上也反映出了這種認識。“和”謂“陰陽、差異”,“同”則謂“一致”。和不可能同,因為沒有了差異就不可能有互補,這也是我們為什麼打破均衡追求和諧的原因了。