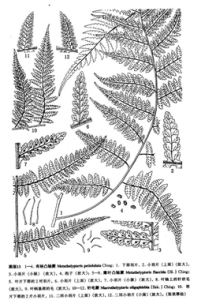

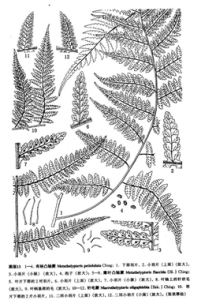

薄葉凸軸蕨

薄葉凸軸蕨,屬金星蕨科凸軸蕨屬植物。植株高達40-60厘米。根狀莖粗短,直立被深棕色的線狀披針形鱗片。分布於貴州中南部、雲南。越南北部、印度、斯里蘭卡、泰國、馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓也有。生溝邊林下,海拔700-1800米。

基本信息

- 中文學名:薄葉凸軸蕨

- 拉丁學名:Metathelypteris flaccida

- 界:植物界

- 族:金星蕨族 Trib. Thelypterideae

- 門:蕨類植物門 Pteridophyta [傳統系統]

- 亞門:真蕨亞門 Filicophytina [秦仁昌系統]

- 綱:薄囊蕨綱 Leptosporangiopsida [秦仁昌系統]

- 目:水龍骨目(Polypodiales)也稱真蕨目。

- 科:金星蕨科(Thelypteridaceae)

- 屬:凸軸蕨屬(Metathelypteris)

- 種:薄葉凸軸蕨

- 命名者及年代:(Blume) Ching

- 分布區域:廣西,貴州,雲南

形態特徵

薄葉凸軸蕨植株高達40-60厘米。根狀莖粗短,直立被深棕色的線狀披針形鱗片。葉簇生;葉柄長15-30厘米,粗約2毫米,基部褐棕色,被和根狀莖上同樣的鱗片和灰白色的短針毛,向上為禾稈色,疏被短毛;葉片長25-40厘米;下部寬12-16厘米,長圓狀披針形,先端漸尖並羽裂,向基部幾不變狹,三回羽狀深裂;羽片10-15對,近平展,近對生,相距4-6厘米,無柄,下部的長7-9厘米,寬2-2.5厘米,披針形,先端尾狀漸尖,基部多少變狹,圓截形,二回羽狀深裂;小羽片10-15對,平展,長1-1.5厘米,寬3-5毫米,披針形,圓鈍頭,基部下延,沿羽軸形成狹翅;羽狀深裂達1/2-2/3;裂片5-7對,斜展,長1-2毫米,基部寬約1毫米,三角狀披針形,鈍尖頭,全緣。葉脈不甚明顯,側脈單一或二叉,每裂片2-3對,基部一對出自主脈基部以上,不達葉邊。葉薄草質,乾後黃綠色,兩面密被開展的多細胞針狀毛。孢子囊群小,圓形,每裂片通常1枚。生於基部分叉側脈的上側一脈的中部以上;囊群蓋小,圓腎形,膜質,淡綠色,乾後灰棕色,無毛或邊緣偶有少數針狀毛,宿存。孢子闊圓腎形,周壁透明,具變薄部分,形成網胞狀。染色體2n=140。

薄葉凸軸蕨植株高達40-60厘米。根狀莖粗短,直立被深棕色的線狀披針形鱗片。葉簇生;葉柄長15-30厘米,粗約2毫米,基部褐棕色,被和根狀莖上同樣的鱗片和灰白色的短針毛,向上為禾稈色,疏被短毛;葉片長25-40厘米;下部寬12-16厘米,長圓狀披針形,先端漸尖並羽裂,向基部幾不變狹,三回羽狀深裂;羽片10-15對,近平展,近對生,相距4-6厘米,無柄,下部的長7-9厘米,寬2-2.5厘米,披針形,先端尾狀漸尖,基部多少變狹,圓截形,二回羽狀深裂;小羽片10-15對,平展,長1-1.5厘米,寬3-5毫米,披針形,圓鈍頭,基部下延,沿羽軸形成狹翅;羽狀深裂達1/2-2/3;裂片5-7對,斜展,長1-2毫米,基部寬約1毫米,三角狀披針形,鈍尖頭,全緣。葉脈不甚明顯,側脈單一或二叉,每裂片2-3對,基部一對出自主脈基部以上,不達葉邊。葉薄草質,乾後黃綠色,兩面密被開展的多細胞針狀毛。孢子囊群小,圓形,每裂片通常1枚。生於基部分叉側脈的上側一脈的中部以上;囊群蓋小,圓腎形,膜質,淡綠色,乾後灰棕色,無毛或邊緣偶有少數針狀毛,宿存。孢子闊圓腎形,周壁透明,具變薄部分,形成網胞狀。染色體2n=140。產地

產貴州中南部(貴定—舊平伐)、雲南南部(蒙自)和西部(瑞麗)。分布於越南北部、印度、斯里蘭卡、泰國、馬來西亞、印度尼西亞(爪哇)和菲律賓。分布

生溝邊林下,海拔700-1800米。植物之金星蕨科

| 金星蕨科,為地生蕨,葉為單一或一回羽狀複葉,下羽片多少較短。每個小列片有羽狀小脈,相鄰兩組小脈會相連,且從結合點再長出一條連線葉緣缺刻的脈,是所謂“小毛蕨脈型”,全世界僅金星蕨科鱗片長毛 。孢子囊堆為圓形或線形,大多沒有蓋膜。 |

薄葉凸軸蕨

薄葉凸軸蕨

薄葉凸軸蕨

薄葉凸軸蕨