基本簡介

花籃燈舞

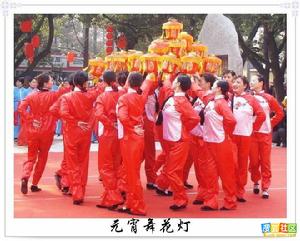

花籃燈舞花籃燈舞的服飾、道具頗為別致。八個少女身著一式的大紅色(大襟)上裝、湖藍色長褲;腰系黑絲絨圍單;頭後一條長辮,左手插一小花;腳穿烏絨布鞋,鞋上一枚紅球;每人手持兩隻半面花籃燈(合併時成為一盞完整的六角行花籃燈),籃中飾以鮮花、稻麥(穗)、,以示豐收,內特設電池燈泡,可明可滅。這些服飾、道具點題大意,與演員的表演相映成輝。

花籃燈舞的動作隊行依次分為:橫花棚,長花棚、荷花開、喜相逢、鎖鏈子、大小年輪、蝴蝶雙飛、戲花蕊、滿地花、里外羅城、大團圓等。其中有沿襲的,如:“滿地花”、“里外羅城”、“大團圓”等;而“荷花開”“鎖鏈子”“蝴蝶雙飛”、“戲花蕊”則分別有《穿燈》中的“單迎燈”“扯木樨” “雙飛”、“碰蝴蝶”演變而成。這些動作造型,采生活之美妙,集民俗之靈氣,具有氣氛熱烈,結構對稱、圖形豐富、節奏歡快、地方味濃郁等風格特點。演員憑藉手中花籃及女性特有的身段線條美,生動地以“開、合、轉、繞、奔、跑、穿、跳等手法,使隊行變幻莫測,構成了一幅幅美麗的圖案。大圓圈時,演員舞動燈籃,繞圈急轉,其勢如鏇風掃蕩落葉;突然,舞檯燈滅、人隱,唯見花籃燈閃爍、起伏、鏇轉,形成了一個奇麗的光環,令人神往。

花籃燈舞的基本步法以戲曲旦步為主,可分碎步,圓場步、和花梆步等。其舞步的基本要求是:上身平穩,兩膝併攏,步子小而快,兩腳開步時都是腳跟先著地,腳掌慢著地,在前腳尖還未著地時,後腳尖就接著向前起步。隨著舞曲的速度的有慢轉快,步伐必須輕快活潑。在慢節奏中,一腳提起時,腳跟稍向後踢,兩膝微曲,並富有彈性,使步伐略帶顫動,表達的歡快的情緒。

花籃燈舞的舞曲音樂由主題歌、器樂合奏曲和打擊樂三個部分組成。主題歌及器樂合奏採擷於江浙地方小調。其開頭兩小節123522312 35223與江蘇民間歌舞《茶花擔》中“打丫環”的起首四小節1231 2.3 1231 2--頗為相似。打擊樂是由傳統的戲曲中的鑼鼓點子轉化過來,以堂鼓、板鼓、大鑼、小鑼、大鈸、小鈸等組合,樂曲高亢、短促、激越,整個舞蹈節奏前緩後急。自“小車輪”以前的所有造型輕鬆、灑落、動中見靜,絲竹和鑼、鼓、鈸悠然奏之;自“蝴蝶雙飛”起,節奏驟然加快,音樂伴奏全用打擊樂,動作及隊行緊迫、敏捷,動中帶鬧;直至到大源泉時,“急急風“的急奏達到了高潮。整個音樂處理與舞蹈表演珠聯璧合,,相得益彰,從而揭示了舞蹈的主題。

歷史回顧

花籃燈舞

花籃燈舞對於這樣一個戰略要地,任何一個有眼光的政治家都不可能忽視。雖然已經取名為真定,但它真的能安定嗎。劉邦帶著這樣的疑慮回到長安,他一定不會想到,恰恰是他的平叛之戰,撕開了兩千多年來各民族往來攻殺拉鋸戰的序幕。1600年前一個冬日的黃昏,強勁的西北風席掠過滹沱河畔。鮮卑族首領拓拔圭率40萬軍隊打垮了真定守軍,那時河水剛剛解凍,潰逃落水的真定士兵被淹死和凍死無數,屍體堆滿了整個河床!富有軍事眼光的拓拔圭,對真定的戰略地位極為看中,因為這是鮮卑大軍穿越太行山直搗中原腹地的前進基地。但他也發現年年泛濫的滹沱河,給這裡構成了很大的威脅,於是他下令重建真定城。從那時候起,真定城的位置就從滹沱河的南岸移到了北岸,一直到今天。這是一種神秘的騎術,它技巧複雜,據說脫胎於當地一個古老的狩獵部落。這種騎術在這塊土地的大量出現,以至於發展出一支剽悍的騎兵部隊。

公元755年,“安史之亂”爆發。這場戰亂成為唐王朝由盛而衰的轉折點,藩鎮割據的局面也由此形成。這個時候,盤踞在真定的節度使叫李寶臣,他兇悍剛烈,善騎射,有百步穿楊之功。正定位於遼闊的平原地區,有利於騎兵展開。李寶臣想,應該打造一支驍勇善戰的鐵騎,如果能取得騎兵的優勢,不要說其他藩鎮,就是面對唐王朝的軍隊同樣不在話下。組織騎兵需要馬匹。李寶臣把真定出產的絲綢源源不斷地運往北方少數民族地區,換回大批精良的戰馬,並從遊牧部落中召募了五萬名士兵。這些生活在馬背上的民族自幼與馬為伴,他們騎技精湛,能輕鬆自如地在高速飛奔的馬上閃轉騰挪,左右翻飛,速度如射出的利箭一般。只用了兩年時間,李寶臣就訓練出了一支能一日奔襲兩百里的鐵騎,這是一支足以令任何強敵都感到畏懼的虎狼之師!這支騎兵部隊有一個響亮的名字——成德軍,意思是“文成武德”。

李寶臣一直韜光養晦,秘密訓練軍隊。當他的騎兵訓練成熟時,李寶臣不但不向唐王朝交納貢賦,而且藩帥也由本鎮擁立。李寶臣為自己立了一座巨型的石碑來記載他的功勳,當地人又稱為“風動碑”,它有7米多高,明顯超過了唐帝王的規制,碑文說道:“財用豐衍,雄冠山東,士馬強而畜積富”,說的是李寶臣的功德業績。此時的李寶臣,坐擁五萬鐵騎,已經根本不把唐王朝放在眼裡了。唐德宗被激怒了,發誓要降伏成德軍,對其他藩鎮也起到敲山鎮虎的作用。公元780年,一支唐軍出現在真定城外的大平原上,這裡一馬平川,唐軍浩浩蕩蕩,鋪天蓋地而來。忽然,樹林中四面八方傳出一陣古怪的號角,聲音悽厲。唐軍稍微一猶豫,漫無邊際的騎兵如海潮般四面八方呼嘯而來,象斬瓜切菜一般把唐軍淹沒在滾滾鐵流之中,戰鬥進行得乾淨利落,連續五個衝鋒,把唐軍殺得屍橫遍地。

花籃燈舞

花籃燈舞根據歷史記載,唐以後的後晉、後周時期,真定的主人只有一個,他叫安重榮。那么安重榮是什麼人呢?《五代史》記載,安重榮是五代時期後晉皇帝石敬瑭的部下,曾擔任石敬瑭的衛隊長,為石敬瑭建立後晉立下了汗馬功勞。石敬瑭看他忠誠可靠,就把真定節度使的要職授予了他。在中國歷史上,五代十國是一個群雄並起的動盪時期,安重榮控制真定後,目睹一個個帝王都是憑藉武力以藩鎮節度使起家,已經兵強馬壯、羽翼豐滿的安重榮,心態悄悄起了變化。這尊必喜很有可能就是安重榮在這個時候建造的,用來為自己歌功頌德,如此空前絕後的體量,說明他已毫不掩飾稱帝之心!公元941年冬天,安重榮認為時機已到,舉兵反晉,但由於有勇無謀,最終被石敬瑭誘殺。今天,縣文化館開始排練根據元曲作家白樸雜劇刻本改編的《牆頭馬上》,與以往不同的是,這次演唱使用的曲調是根據元代曲譜發掘整理出來的,儘量保持了古曲的原汁原味。古樸的曲調折射了一段歷史,這裡曾經是元曲的故鄉。

在宋代,真定就已經成為契丹、女真、蒙古等少數民族和漢民族的雜居地,多民族的融合促進了中原文化與少數民族文化的交匯,真定迎來了難得的文化繁榮發展時期。在元滅宋金的戰爭中,蒙古軍隊一路南下。攻克真定的將領叫史天澤,憑藉自己的威望,他使真定城躲過了一場屠城的浩劫。在投奔史天澤的文人中,有一位少年的名字流傳後世,他叫白樸。然而白樸在真定的大部分時間是在憂鬱憤懣中度過的。蒙古鐵騎到處燒殺搶掠,自己相依為命的母親也在戰火中喪生,這一幕幕國破家亡的慘劇在白樸心中刻下了深深的傷痕。再加上長期寄人籬下,不得不忍辱偷生,尤其是對自己有知遇之恩的史天澤竟然是不共戴天的元帝國的開國重臣!白樸的內心非常苦悶。尤其是有一天,在史天澤的家宴上,白樸又看到了讓他更受刺激的一幕!這是一種宋代的宮廷舞,叫做花籃燈舞,是專門為皇室在重大節慶活動時表演的。如今,那些宮廷里的樂工和舞伎流散真定,竟然淪落到為蒙古貴族賣藝的地步。那些蒙古貴族們則以征服者的姿態盡情欣賞著他們眼前的“太平美景”,舞池中的舞伎卻要強顏歡笑,白樸感覺受到了極大的羞辱!

花籃燈舞

花籃燈舞每年農曆5月17日,是城隍的生日,每逢這一天,正定縣城的老百姓都要舉行隆重的祭城隍儀式,祈求城市的太平和安寧。100面戰鼓排成壯觀的陣勢,再現當年戰場的雄姿。常山戰鼓表演成為祭祀活動的主角,那么,祭祀城隍為什麼要用戰鼓呢?瓮城,700年前修築於明初,它環繞正定城,方圓24里,這座城牆的獨特之處在於它四個城門的設計,當敵軍兵臨城下時,先誘敵深入,待敵軍進入瓮城,四周大門緊閉,瓮城中的敵軍將進不去,出不來,就好比瓮中捉鱉。

公元1398年的一個夜晚,月明星稀。明王朝燕王朱棣的五千先頭部隊無聲無息地潛入正定城下,當時朱元璋剛死,燕王朱棣起兵南下,與建文帝爭奪天下,歷史上稱為“靖難之變”,真定西靠太行山,又成為這次事變廝殺最慘烈的戰場。瓮城易守難攻,偷襲真定是他們蓄謀已久的計畫。2000名士兵進入瓮城,四周靜得出奇,仿佛是一座空城。先鋒官不由緊勒了馬韁繩,向城牆上觀望。就聽半空中象驚雷一樣的一聲炮響,滾木雷石傾瀉而下,把城門堵死!一萬名弓弩手從城牆垛子後面同時探出頭來,萬箭齊發,預先埋在壕溝里的石油熊熊燃燒。城頭又突然響起了一陣撼人心魄的戰鼓聲,這是預先操練好的戰鼓隊。守城主將親自擊鼓,戰鼓一陣緊似一陣,穿透長空,既鼓舞了守城的將士,又攪得燕軍心驚膽戰、陣腳大亂,一撥一撥的刀斧手衝出來屠殺,燕軍被動挨打,自相踐踏,2000鐵騎一個也沒跑出去。而城外的援軍也被埋伏在四周的守軍分割成好幾股,自顧不暇,被沖得七零八落。主力部隊被迫後退40公里,休戰一個月。燕王朱棣自從遠征以來,遭遇前所未有之重創,戰事之慘烈,歷史上稱為“真定之屠”。而常山戰鼓以排山倒海的氣勢在守城之戰中立下了奇功,從此聲名遠播!

花籃燈舞

花籃燈舞產生、流傳

花籃燈舞

花籃燈舞北京演出歸來後,道教藝人薛肇南、馮炳魁等對《穿燈舞》作了一次較大的修改,去掉了原來安放在舞台四角的四盞瓶式“牡丹花燈”,丟棄了手帕,並改手中的“六角燈”為“花籃”。這一改動,最終突破了原“穿燈”的框架,使嶄新的民間舞蹈脫穎而出,並取名為《花燈舞》。1959年,川沙縣劃歸上海市管轄後,是年元旦,《花燈舞》在上海市一九五八年度民眾創作會演中,又獲得民間舞蹈一等獎。幾經演出,不斷改進,《花燈舞》日臻完善,有易名為《花籃燈舞》,在花籃中加進了能閃亮的電燈炮,突出主要道具在舞台演出中的效果,充分體現出“燈”的作用。同年12月,上海文藝出版社了又薛肇南等編舞、牟登崗改編的《花籃燈舞》一書,將音樂、動作、造型、構圖等加以固定使之廣為流傳。

文化影響

花籃燈舞

花籃燈舞